免疫療法とは

科学の用語では、「免疫」は非自己、すなわち元々は自分の身体には存在しない異物を認識し、それを排除する身体の機能であり、病気にかからない、病気を治す自己治癒力のひとつです。非自己である異物とは、たとえば、体外から侵入した細菌やウイルスなどとともに体内で発生したがん細胞などが含まれます。この免疫がもつ機能を応用してがんを治療することを「免疫療法」または「がん免疫療法」と言います。

がん治療における免疫療法の重要性

がん免疫療法は、1970年代から注目され、2014年にはオプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬をはじめ、様々な種類の免疫療法が日々進歩し、実際の治療として行われ、また世界中で研究されています。そのなかで大きな転機になったのは、2018年に「免疫チェックポイント阻害薬の基礎になる仕組みの発見」の業績に対して、ノーベル生理学・医学賞が与えられたことであり、がん治療における免疫の重要性が明らかになりました。

目次

免疫療法の特徴

全身に広がった進行がんにも適応

がん治療は手術や放射線治療などのように場所を限定した治療法と、抗がん剤、分子標的薬などのように全身に作用する治療法に分けられます。免疫療法は後者に属する治療法であり、したがって、転移や再発によって全身に広がった進行がんにも適応となります。

副作用が少ない

がん細胞だけでなく正常な細胞も攻撃してしまう(細胞毒性を持つ)抗がん剤と比較して、がん細胞のみを狙い撃つ免疫療法は副作用が少ないことが特徴ですが、特に免疫チェックポイント阻害剤においては免疫療法に特有の副作用が問題視されています。

効果が長期間持続する

また、免疫療法は、抗がん剤などと比較して効果を現れるまでに時間がかかる場合がありますが、効果が現れた場合には、効果が長期間持続するといった特徴が報告されています。

免疫療法の種類

免疫療法には以下に示すように様々なものがあります。がん細胞を攻撃する機能を全般的に高めるもの、治療を受ける患者さんのがん細胞に特定した攻撃を高めるもの、攻撃の妨げとなるものを排除するものなど、原理も各々の治療法で異なります。

免疫チェックポイント阻害剤 |

免疫ががんを攻撃する力を高める治療法以外に、この攻撃からがん細胞が逃れるために働いている分子の阻害剤が開発され、医薬品として使われています。Ipilimumab やNivolumabという薬剤が最初、認可され、その後現在までに多くの薬剤が承認され、使われています。この治療が有効であるためにはいうまでもなく、免疫応答による攻撃が十分に働いていることが条件となる。 |

|---|---|

免疫細胞治療 |

免疫を担う様々な細胞を体外で増殖、あるいは機能を付けた上で投与し、体内で免疫反応を発揮する治療法です。がん細胞を直接殺傷する細胞(エフェクター細胞)であるT細胞、ガンマ・デルタT細胞、NK細胞、NKT細胞やT細胞にがんの目印を伝え攻撃を指令する細胞(抗原提示細胞)として樹状細胞などが治療に使われています。 詳しくはこちら→免疫細胞治療とは-自分自身の免疫細胞でがんを攻撃 |

がんワクチン |

がん細胞にはその癌化の過程で多くの遺伝子の変異が生じています。この遺伝子の変異によって正常細胞には作られがたい様々な異状な蛋白分子を有しています。これらは抗原となり、それを目印としてT細胞はがん細胞を識別しています。現在までに様々ながんの抗原分子が発見され、それを人工的に合成して接取するがんワクチンが行われています。なお、体内に投与された抗原は体内に存在する樹状細胞に取り込まれた後にT細胞へ伝えられます。したがって、樹状細胞を使った免疫細胞治療は、がんワクチンでもあることになります。 |

抗体医薬 |

がん細胞の表面に存在する分子に対する抗体を合成し投与する治療が行われています。現在までにトラスツズマブが乳がんを対象に認可され、その後、セツキシマブ、ペルツズマブなど多くの薬剤が抗体医薬品として治療に使用されています。 |

サイトカイン療法 |

免疫細胞であるリンパ球や単球が放出し、その働きを媒介する因子であるサイトカインを合成し、投与することで免疫応答を体内で誘導しようとする治療です。現在までインターフェロン(α、β、γ)やインターロイキン2が腎臓癌などで承認されています。 |

免疫賦活剤 |

免疫賦活剤は1970年代から、注目されることになり、結核菌製剤であるBCGや溶連菌製剤であるOK432(ピシバニール®)などの細菌製剤、また、担子菌から抽出したグルカンを主成分とした製剤(クレスチン®、レンチナン®、ソニフィラン®など)が相次いで医薬品として認可されて、広く使用されました。一方、これらは、その作用機序もあいまいで、また、臨床的な治療効果も不明確であったため、次第に衰退していきました。しかし、膀胱癌におけるBCGなど、現在も標準的に使用されているものもあります。 |

免疫療法の戦略(免疫サイクルと免疫逃避機構)

免疫の力、つまり免疫療法によって、がん治療を効果的に行うには「戦略」が重要です。

「免疫サイクル」と「免疫逃避」

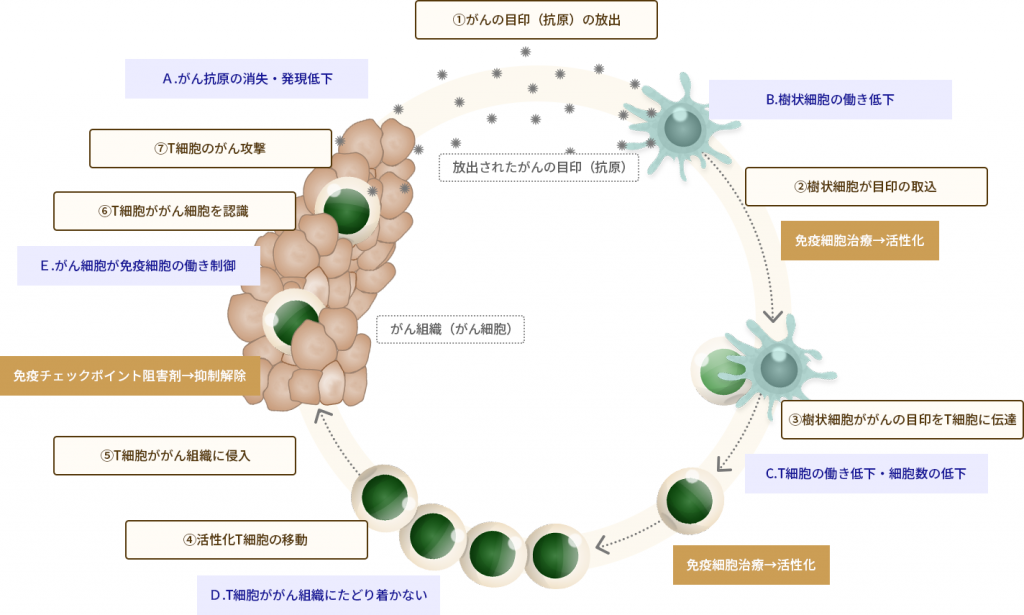

免疫の力によってがん細胞を死滅させるためには、7つのステップからなる「がん免疫サイクル」という概念の理解が必要となります(下図)。

- 死んだがん細胞からがんの目印(がん抗原)が放出されます

- 樹状細胞が放出されたがんの目印を取込み、目印を覚えこみます

- 樹状細胞はがんの目印を攻撃役のT細胞に伝達し、さらに活性化させます

- 活性化したT細胞は血流に乗ってがん組織に向かいます

- がん組織に届いたT細胞が、がん組織内に侵入(浸潤)します

- T細胞ががん細胞を認識し結合します

- T細胞ががん細胞を攻撃し、その結果がんの目印がさらに放出され①につながります

この「がん免疫サイクル」が体内で正常に回っているときは、免疫によるがんの監視機構がうまく働いており、体内で発生したがんを抑えることが出来ると考えられています。ただし、がんにはこの免疫による監視から様々な手段で逃れる「免疫逃避」という現象が知られています(上図A~E 青字)。免疫からの逃避に成功したがん細胞は増殖し、がんの発症やがんの増大につながると考えられています。

複合的がん免疫療法

そこで、このサイクルをうまく回して、がん細胞を免疫の監視下に置くためには、巧みな戦略が必要となります。近年注目される免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞が免疫細胞の働きを抑制する働きを解除することを狙った治療法です(ブレーキを解除すると例えられます)。一方、免疫細胞治療は、このサイクルの主役である免疫細胞の働きを高めて、サイクルを上手く回ることを狙った治療法となります(アクセルを踏むと例えられます)。ここで重要なことは、どこか一カ所のブレーキを解除するまたは一カ所のアクセルを踏むのではなく、サイクル全体を見据えて様々なアプローチで足りない部分を補ってあげることで免疫サイクルをうまく回すことであり、この「複合的がん免疫療法」という概念はがん免疫の戦略において近年注目されています。

リンパ球数が少ない患者さんは多い患者さんよりも免疫チェックポイント阻害剤の治療効果が乏しいとの報告があります(Oncotarget,2017,vol.8)。これは、がん攻撃の主役となるT細胞が少ないためにサイクルのアクセルを踏み込めていない患者さんは、上図Eのブレーキ部分を解除しただけでは意味がないことを示しています。さらに、抗がん剤治療や放射線治療においても、免疫サイクルの様々な部分にかかわっているという報告もあり、免疫療法と既存の標準治療との併用の重要性が今後高まってくると考えられます。

アルファ・ベータT細胞細胞療法には、上図Eのブレーキ解除の働きがあることも報告されています。

- 当院では症例や治療法の紹介を行う

セミナーを定期的に開催しています

CHINESE

CHINESE

資料請求

資料請求