舌がんは口腔がんの一種で、文字通り舌に発生するがんのことです。舌がんを発症すると、どの程度のスピードで進行していくのでしょうか。

本記事では、舌がんの基本情報や原因、進行速度、ステージ、検査方法、治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことをご紹介します。舌がんを発症すると、治療による後遺症や合併症が起こるリスクも高いため、日頃から予防を心掛けることが大切です。本記事を参考にして舌がんの予防に努めましょう。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

舌がんとは?

舌がんは口腔がんの一種です。

口腔がんにはいくつか種類がありますが、発生数のうち5割以上を占めるのが舌がんとされています。舌がん以外の口腔がんは、以下の通りです。

- ●口唇がん:上下の唇に発生するがん

- ●歯肉がん:上下の歯茎に発生するがん

- ●頬粘膜がん:頬の粘膜に発生するがん

- ●硬口蓋がん:上顎の天井部分(硬口蓋)に発生するがん

- ●口腔底がん:舌と下顎の間の歯茎に囲まれた部分に発生するがん

舌がんは舌の両脇にできるケースが多く、舌の先端や中央にできるのはまれです。多くの場合は、鏡を使って患者さん自身で確認できますが、人によっては舌の裏側のように自分では確認しづらい箇所にできてしまうケースもあります。

国立研究開発法人国立がん研究センターのデータによると、2019年の舌がんの症例数は5,769例でした(※)。

※参考:がん情報サービス.「舌がん 患者数(がん統計)」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/tongue/patients.html ,(参照2024-05-13).

舌がんの症状

舌がんの初期症状には以下があります。

- ●しこり

- ●ただれ

- ●小さな潰瘍

初期段階では痛みや感触の変化がないこともあり、ご自身では気付かないケースも少なくありません。歯科を受診した際に、偶然見つかるケースもあります。舌がんの自覚症状がなくても、万が一以下のような症状がある場合は、一度歯科や耳鼻咽喉科で相談してみてください。

- ●舌の腫れ・痛み・しこり

- ●舌の粘膜が白い

- ●舌の粘膜が赤い

- ●舌が動かしづらい

- ●舌に痺れがある

- ●2週間以上口内炎が治癒しない

特に舌の粘膜が白くなる「白板症」や赤くなる「赤板症」は、舌がんを発症する可能性が高いとされているため注意が必要です。上記以外でも気になることがあれば、早めに受診することで、早期発見につながる可能性もあります。

また進行した舌がんに見られる主な症状は以下の通りです。

- ●発音に影響が出る

- ●食事の際に違和感がある

- ●口を開きづらい

さらに進行すると、以下のような症状が現れる可能性があります。

- ●痛み

- ●出血

- ●口臭

- ●がん周辺の硬結(硬くなること)

舌がんの種類

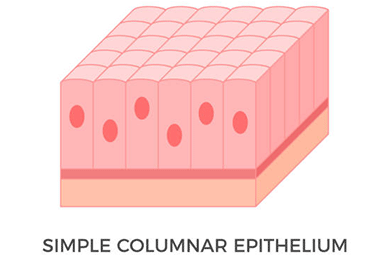

多くの舌がんは、扁平上皮がん(へんぺいじょうひがん)です。

扁平上皮がんは体の表面や、臓器の内側の粘膜から発生するがんを指します。舌がんの場合、舌の粘膜の表面にある扁平上皮細胞から発生し、徐々にがんが広がっていきます。

転移がある場合、頸部リンパ節に起こることが多いです。またまれですが、肺への転移が見られることもあります。

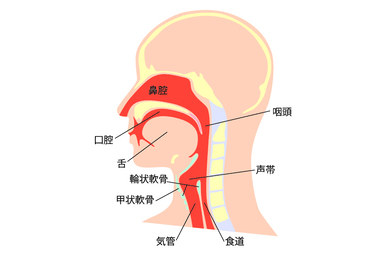

舌の付け根にがんができることもありますが、この場合は舌がんではなく中咽頭がんに該当します。

舌がんの原因

舌がんを発症するはっきりした原因は分かっていません。

しかし、喫煙や飲酒による慢性的な舌への刺激や合わない詰め物、および極度に傾いた歯並びによる舌への刺激は舌がんのリスクを高めるとされています。また虫歯などで口腔内の衛生状況が悪化していることも、危険因子に挙げられます。

舌がんの進行速度

舌がんといっても患者さんの体質やがんの種類、習慣などによって進行速度が異なるため、一概にどの程度で進行するとはいえません。

がんの進行速度を左右する要素には、以下があります。

- ●がんの種類

- ●患者さんの免疫力

- ●患者さんの健康状態

- ●飲酒習慣の有無

- ●喫煙習慣の有無

- ●歯並び

- ●口腔環境

舌がんは前述した通り、見える箇所にできるケースが多いため、早期発見されやすいがんの一種です。ただし、舌がんの中には、比較的早い時期から頸部リンパ節に転移し、進行速度が急速なケースもあります。

また若い世代で舌がんを発症した患者さんの場合、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が舌がんの罹患に関連していると、速く進行してしまうケースもあります。

【ステージ別】舌がんの進行度合い

舌がんの場合、以下3つのカテゴリの組み合わせによるTNM分類で、がんのステージが決まります。

- ●Tカテゴリ:がんが最初に発生した箇所のがんの広がりと深度

- ●Nカテゴリ:頸部リンパ節に転移したがんの大きさと数

- ●Mカテゴリ:がんが最初に発生した箇所から離れた箇所への転移の有無

各カテゴリは、以下のように進展度が決まっています(※)。

| Tカテゴリ | Tis | 上皮内がん |

|---|---|---|

| T1 | がんの最大直径が2cm以下かつ深度が5mm以下 | |

| T2 | がんの最大直径が2cm以下かつ深度が5mm以上 もしくはがんの最大直径が2~4cmかつ深度が10mm以下 |

|

| T3 | がんの最大直径が2~4cmかつ深度が10mm以上 もしくはがんの最大直径が4cm以上かつ深度が10mm以下 |

|

| T4a | がんの最大直径が4cm以上かつ深度が10mm以上 もしくはがんが下顎・上顎のいずれかに広がるか、上顎洞まで広がっている もしくは顔の皮膚にがんが広がっている |

|

| T4b | がんがそしゃくに関わる筋肉と下顎の骨、およびこの2つに関連する神経や血管がある箇所、顎を動かす筋肉と頭蓋底がつながっている箇所、頭蓋底まで広がっている もしくはがんが内頸動脈の周辺を囲んでいる |

|

| Nカテゴリ | N0 | 頸部リンパ節への転移なし |

| N1 | がんが発生した箇所と同じ側の頸部リンパ節に3cm以内の転移が1つある、かつ頸部リンパ節の外の組織へがんの広がりがない | |

| N2a | がんが発生した箇所と同じ側の頸部リンパ節に3~6cmの転移が1つある、かつ頸部リンパ節の外の組織へがんの広がりがない | |

| N2b | がんが発生した箇所と同じ側の頸部リンパ節に6cm以下の転移が2つ以上ある、かつ頸部リンパ節の外の組織へがんの広がりがない | |

| N2c | がんが発生した箇所と反対側の頸部リンパ節もしくは両側に6cm以下の転移がある、かつ頸部リンパ節の外の組織へがんの広がりがない | |

| N3a | 頸部リンパ節に6cm以上の転移がある、かつ頸部リンパ節の外の組織へがんの広がりがない | |

| N3b | 頸部リンパ節に1つ以上の転移がある、かつ頸部リンパ節の外の組織へがんの広がりがある | |

| Mカテゴリ | M0 | がんが発生した箇所から遠い臓器への転移がない |

| M1 | がんが発生した箇所から遠い臓器への転移がある |

TNM分類の組み合わせによるがんのステージ分類は以下の通りです。

| N0 | N1 | N2 | N3 | M1 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Tis | ステージ0 | - | - | - | - |

| T1 | ステージ1 | ステージ3 | ステージ4A | ステージ4B | ステージ4C |

| T2 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4A | ステージ4B | ステージ4C |

| T3 | ステージ3 | ステージ3 | ステージ4A | ステージ4B | ステージ4C |

| T4a | ステージ4A | ステージ4A | ステージ4A | ステージ4B | ステージ4C |

| T4b | ステージ4B | ステージ4B | ステージ4B | ステージ4B | ステージ4C |

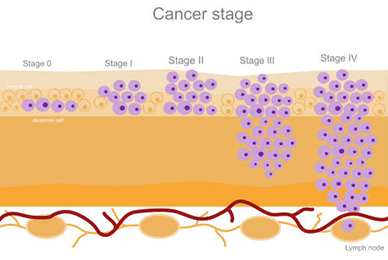

ステージ0は転移のない上皮内がんですが、ステージの数値が大きくなるにつれて、がんが進行していることを指します。ステージ別の状態は以下の通りです。

- ●ステージ0:リンパ節に転移が見られない上皮内がん

- ●ステージ1:リンパ節に転移が見られず、がんの最大直径2cmかつ深度5mm以下

- ●ステージ2:がんが発生した側のリンパ節にだけ3cm以下の転移が1つ見られ、がんの最大直径が4cm以下かつ深度10mm以上、もしくはがんの最大直径が4cm以上かつ深度10mm以下

- ●ステージ3:がんが発生した側のリンパ節だけに6cm以下の転移が1つ見られ、がんの最大直径が4cm以下かつ深度10mm以上、もしくはがんの最大直径が4cm以上かつ深度10mm以下

- ●ステージ4:ステージ3よりもがんが大きくなり、転移が広がっている状態

※参考:がん情報サービス.「舌がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/tongue/treatment.html#treatment_options ,(参参照2024-05-13).

舌がんの検査方法

舌がんの検査方法をご紹介します。

視診・触診

視診・触診は、舌がんや口腔がんの検査で最初に行われます。

視診で行うのは、舌の様子に異変はないか、また、がんの可能性がある箇所の大きさや形などの確認です。この際、白板症や赤板症の有無、虫歯の有無やインプラント・被せ物の有無と状態も確認するのが一般的です。

また触診では医師が口腔内に指を入れ、がんの可能性がある箇所を触って状態を確かめます。頸部リンパ節の転移の有無を確かめるために、耳の下や首の触診も行われます。

細胞診・組織診検査

視診・触診を行ってがんが疑われた場合、細胞診・組織診検査が実施されます。

細胞診は、綿棒やブラシなどを使って舌の病変部の細胞を採取し、顕微鏡で詳しく検査する方法です。一方組織診とは、鉗子(かんし)といった医療器具を用いて舌の病変部から組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく検査する方法です。

がん細胞の有無に加え、組織を構成している細胞の種類や、正常な細胞との比較などを行い、その結果に基づいて舌がんの診断が確定されます。

超音波検査

超音波検査は、がんの可能性が疑われる箇所に超音波を当てて、体内の臓器から跳ね返ってくる超音波で画像を生成し、がんの形や大きさ、深さ、周辺への転移の有無などを確認する検査です。エコー検査とも呼ばれます。

CT検査

CT検査では、体にX線をいろいろな角度から当て、体の断面を画像化してがんの有無や大きさ、形、深さ、広がりや、他の箇所への転移などを調べます。がん検査で行われる画像検査のうち、基本となる検査です。造影剤を注入してより詳細に検査を行うこともあります。

MRI検査

MRI検査も画像検査の一種です。強力な磁石と電波によって磁場を発生させる機械を用い、体のさまざまな方向から断面を画像化します。MRI検査とCT検査を組み合わせることで、より正確にがんの大きさや形、深さ、広がりなどを調べることが可能です。CT検査と同じように造影剤を注入して行うこともあります。

PET-CT検査

PET-CT検査は、放射性物質を加えたブドウ糖液を体内に注射し、放射性物質を目標として細胞にどの程度ブドウ糖液が取り込まれたのかを検査するPET検査と、前述のCT検査を組み合わせた検査方法です。

がん細胞は正常な細胞よりも多くブドウ糖を取り込む性質を持っているため、ブドウ糖液が多く取り込まれている箇所には、がん細胞がある可能性が高いとされています。がんの正確なステージを確定させるために用いる他、重複がんが発生しているのかを確認するためにも行われる検査です。

舌がんの治療法

舌がんには、どのような治療法があるのでしょうか。7つの治療法をご紹介します。

外科手術

舌がんの標準治療は、がんの三大治療法である外科手術です。

一般的に舌がんの治療は外科手術で行われ、どのステージにも対応できます。手術で摘出する範囲は、がんの広がりや大きさなどによって異なります。舌がんの手術方法は以下の通りです。

- ●舌部分切除術

- ●舌半側切除術

- ●舌全摘出

上記に加え、頸部郭清術(けいぶかくせいじゅつ)も行われることがあります。頸部郭清術は、頸部リンパ節への転移がある場合や、頸部リンパ節への転移を抑えるために行われる手術です。

また切除した舌の範囲に応じて、再建手術も行われることがあります。再建手術は、患者さんのお腹や太もも、胸、腕などから皮膚や脂肪、筋肉などの一部を採取し、舌の機能をできるだけ維持できるようにする手術です。

舌切除術には合併症を伴うことがあります。以下が主な合併症です。

- ●食事困難

- ●発音機能の低下

- ●誤嚥

- ●誤嚥性肺炎

また頸部郭清術には、主に以下の後遺症のリスクがあります。

- ●顔のむくみ

- ●頸部のこわばり

- ●肩の運動障害

両側の頸部リンパ節で頸部郭清術を行う場合、むくみから気道閉塞が起こることがあり、場合によっては気管切開が必要です。

また舌がんが下顎の骨まで及んでいる場合は、下顎の骨を切除することもあります。切除範囲によっては骨を移植したり金属プレートを用いたりして、下顎の骨を再建する手術も行われます。

放射線治療

放射線治療も、がんの三大治療法の一つです。舌がんのT1・T2分類かつN1以上の場合、T3分類かつN0の場合は、放射線治療が行われることがある他、外科手術を受けた後の術後補助療法として行われることもあります(※)。

放射線治療には、がん組織と周辺組織に管や針を用いて、放射線を放出する物質を直接挿入する「組織内照射」と、体の外から放射線を照射する「外部照射」があります。

放射線治療の副作用には、治療中や治療から数カ月程度以内に現れる「早期」と、治療後3カ月程度から数年たって現れる「晩期」があります。

早期の主な副作用は以下の通りです。

- ●口腔内の乾燥

- ●味覚の変化

- ●粘膜の炎症

- ●皮膚炎

晩期の主な副作用には以下のものがあります。

- ●開口障害

- ●唾液の分泌減少

- ●虫歯の増加

- ●その他口腔内トラブル

- ●下顎の炎症

- ●下顎骨の壊死

晩期の副作用が起こるのを防ぐために、術後に歯科を受診する際は、放射線治療を受けた旨を伝えるようにしてください。

※参考:がん情報サービス.「舌がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/tongue/treatment.html#treatment_options ,(参照2024-05-13).

薬物治療

薬物治療も、がんの三大治療の一つです。外科手術でがんが取り切れなかったときや、がんの発生した箇所から遠い箇所に転移が見られる場合、舌がんの再発リスクが高い場合などに薬物療法が行われます。

舌がんで一般的に用いられる薬物は、細胞障害性抗がん薬と分子標的薬です。薬物治療の判断や、用いる薬物などは、患者さんの希望や生活環境、体の状態などを踏まえ、ご本人と担当医で相談した上、決定します。

細胞障害性抗がん薬の場合、主な副作用は以下の通りです。

- ●吐き気

- ●嘔吐

- ●食欲低下

- ●倦怠感

- ●抜け毛

- ●発疹

- ●ほてり

- ●貧血

- ●腎機能障害

- ●耳の聞こえづらさ

分子標的薬の主な副作用には、以下があります。

- ●インフュージョンリアクション(アレルギー症状に似た反応)

- ●皮疹

- ●皮膚の乾燥

- ●息切れ

- ●息苦しさ

- ●間質性肺炎

免疫細胞治療

免疫細胞治療とは、体の持つ免疫機能を応用してがん細胞を攻撃する免疫療法の一つです。

免疫細胞治療では、患者さんの血液からがん細胞を攻撃する働きを持つ免疫細胞を取り出し、がん細胞の特徴を覚えさせたり、増殖・活性化させたりした上で、再び体内に戻します。ご自身が元々持っている免疫細胞を加工することで、がんへの攻撃力を高めています。

外科手術・放射線治療・薬物療法の三大治療と組み合わせて免疫細胞治療を行うと、三大治療の効果が得やすくなるでしょう。

ご自身の持つ細胞を使って治療を行うため、強い副作用が現れにくい傾向にありますが、副作用には個人差があります。

主な免疫療法は、以下の通りです。

- ●免疫チェックポイント阻害剤 ※薬物療法に分類されることがある

- ●免疫細胞治療

- ●がんワクチン

- ●抗体医薬

- ●サイトカイン療法

- ●免疫賦活剤

免疫細胞治療を含む免疫療法は、三大治療に次ぐ第四のがん治療法として知られています。

光免疫療法

光免疫療法も、舌がんにおける治療法の選択肢の一つです。

光免疫療法とは、光に反応する薬物を点滴投与した上で、レーザー光を当ててがん細胞を死滅させる治療です。光に反応する薬物はがん細胞に付着しますが、正常な細胞にはほとんど付着しないため、正常な細胞はダメージを受けにくいのが特徴です。免疫細胞治療同様、比較的副作用の少ない治療法として知られています。

また同時にがん細胞を攻撃する免疫機能を活性化できることもメリットです。

ただし、点滴投与中と治療後は1週間程度、直射日光が当たらない部屋で過ごす必要があります。また退院後も、光線過敏症を発症する恐れがあるため、直射日光を避けて過ごさなければなりません。

三大治療と免疫療法に次ぐ第五のがん治療法として知られています。

緩和ケア・支持療法

緩和ケア・支持療法も、舌がん治療の方法です。

緩和ケアとは、がんによる肉体的な痛みや精神的なつらさを緩和するために行われるケアです。がんの診断を受けた方は、いつでも緩和ケアを受けられます。

支持療法は、がんが原因の症状に加え、治療による副作用や合併症の緩和や予防を目的としたケアです。舌がんの場合、以下のようなケアが行われます。

- ●口腔内の衛生状況の維持・改善

- ●栄養状態の維持・改善

- ●気管切開

- ●アピアランスケア(外見の変化から生じる苦痛に対するケア)

リハビリテーション

舌がんの緩和ケアの一環として、リハビリテーションが行われます。

舌がんの場合、がんの影響や治療の影響で、食べ物をかんだり飲み込んだりする機能や、味覚、発声、発音に影響が出ることがあります。リハビリテーションは、これらの機能を回復する目的で行うものです。頸部郭清術によって合併症が起こった場合も、リハビリテーションで対応します。

舌がん予防のために心掛けたいこと

舌がんを予防するために心掛けておきたい3つのポイントをご紹介します。

禁煙・禁酒を行う

舌がんを予防するためには、禁煙・禁酒を行いましょう。

喫煙や飲酒が必ずしも舌がんを発症させるわけではありませんが、喫煙も飲酒も舌がんの危険因子とされています。特に喫煙は、舌がん以外の口腔がんや肺がんを引き起こす恐れもあるので注意が必要です。

食習慣・生活習慣を見直す

舌がんを予防するには、食習慣・生活習慣も見直しましょう。

舌がんを含め、がんの予防には栄養バランスが取れた食事や適度な運動習慣、適正体重の維持などが有効であるとされています。舌がん以外のがんを予防するためにも、健康的な食習慣・生活習慣を意識しましょう。

口腔内を清潔に保つ

口腔内を清潔に保つことも、舌がん予防のためには重要です。

口腔内の衛生状態が悪く、虫歯などが慢性的にあると、舌が刺激を受けて舌がんやその他の口腔がんを引き起こすリスクが高くなります。また入れ歯や差し歯、詰め物などが合わない場合も刺激になってしまうので、歯科を受診して調整しましょう。

舌がんの治療は免疫細胞治療も検討しよう

本記事では、舌がんの基本情報や原因、進行速度、ステージ、検査方法、治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説しました。舌がんは比較的早期発見されやすいがんですが、自覚症状や病変が見られず、発見が遅れてしまうこともあります。万が一「おかしいな」と思ったら早めに歯科や耳鼻咽喉科を受診しましょう。また歯科の定期検診を受けることも早期発見のために大切です。

舌がんの標準治療は外科手術や放射線治療ですが、その他にもさまざまな治療法があります。完治を目指すには、医師と相談の上、ご自身に合った治療を選択し、場合によっては複数の治療を組み合わせることも必要です。

がん免疫療法を専門とする瀬田クリニック東京では、患者さんが持つ特有の遺伝子変異に着目した個別化がん免疫療法を行っています。これまでに舌がんを含め、さまざまな種類のがんへの治療実績があり、がんの三大治療とも併用可能です。舌がんにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

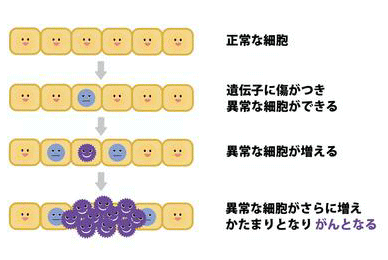

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求