咽頭がんは鼻腔の奥から食道の入口部分にできるがんです。一口に咽頭がんといっても、がんが発生する場所により、上咽頭がん・中咽頭がん・下咽頭がんに分かれ、それぞれ症状の現れ方や治療方法が異なります。咽頭は嚥下や発声に関わる重要な器官のため、治療方法は患者さんの状態や希望により多様な選択肢がある点も特徴です。

本記事では、咽頭がんの特徴や症状、原因、治療方法をがんの発生部位別に紹介します。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

【基礎知識】咽頭がんとは?

咽頭がんとは、咽頭と呼ばれる鼻の奥から食道の入口部分にできるがんの総称です。がんができる部分により上咽頭がん・中咽頭がん・下咽頭がんに分かれ、それぞれ症状や発症原因が異なります。先に咽頭の場所や役割を解説し、次に咽頭がんの種類やステージを紹介します。

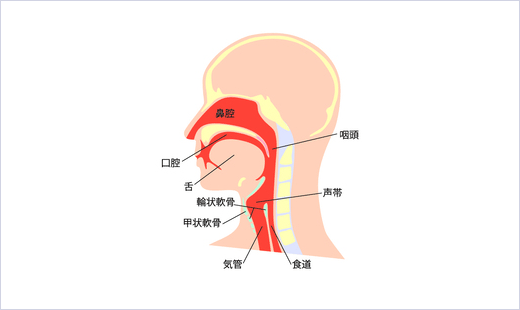

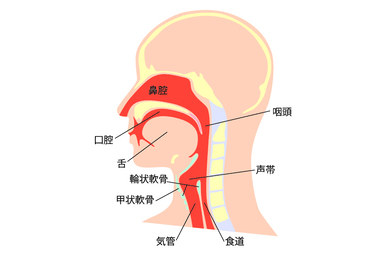

のどの構造と咽頭の位置や役割

のどは「咽頭(いんとう)」と「喉頭(こうとう)」に大別されます。

- ●咽頭:のどの奥から食道までの器官

- ●喉頭:のどぼとけのあたりにある器官

咽頭は呼吸や嚥下の機能を担っており、鼻に近い方から、上咽頭・中咽頭・下咽頭の3つに分けられる器官です。咽頭が複雑に働くことで、食べたものは気管に入らず食道を通り、息は気管を通り肺に入ります。また歌声のように、一部の音は声帯だけでなく咽頭で反響させることで発声します。

咽頭がんの種類

咽頭がんは発生する部位により、以下の3つに大別されます。

- ●上咽頭がん

- ●中咽頭がん

- ●下咽頭がん

上咽頭がん

上咽頭がんは鼻の奥の上咽頭に発生するがんです。扁平上皮がんが大半を占め初期症状はほとんどなく、進行するとリンパ節に転移することがあります。EBウイルスの感染と飲酒・喫煙が主な発症原因で、他の咽頭がんと異なり若い世代でも発症するケースがあります。

なお、扁平上皮がんとは、胃のように内側が空洞になっている臓器の粘膜に生じるがんです。

中咽頭がん

中咽頭がんは咽頭の中間で、のどの奥にあたる部分に生じるがんです。ほとんどが扁平上皮がんで、初期には自覚症状がほとんどないのが特徴です。頸部のリンパ節に転移しやすく、転移先のがんが先に見つかることもあります。男性に多いがんで、HPVの感染により発症リスクが高まります。

下咽頭がん

下咽頭がんは咽頭の下部にある、食道につながる部分に生じるがんです。扁平上皮がんが多く、初期症状はあまり見られません。リンパ節に転移しやすく、進行すると喉頭までがんが広がることもあります。下咽頭がんにかかる人は女性よりも男性が多いです。かかる年代は50~80代が多く、発症要因は飲酒・喫煙で特に飲酒のリスクが高いとされています。

咽頭がんのステージ

咽頭がんの進行度は「ステージ(病期)」で表され、0期から4期の5段階に分けられます。なお、分類に用いられる分類法は「TNM分類」です。TNN分類は、咽頭がんの種類や転移の有無などによって、がんの進行度を細かく分類する仕組みです。

咽頭がんの初期症状と進行後の症状

咽頭がんは発症する部位により症状が異なります。発症部位別に初期症状や進行後の症状を紹介します。

上咽頭がんの症状

上咽頭がんは自覚できる初期症状に乏しく、頸部のリンパ節に転移した結果、しこりができ、がんが発見されることも多いです。がんが進行して頭蓋内に広がると、のどではなく、脳神経系の症状として現れることもあります。

| 初期症状 | 鼻やのどの違和感など、1カ月以上に及ぶ風邪に似た症状 ※自覚できる初期症状が現れないこともある |

|---|---|

| 進行後の症状 | 首のしこり、鼻づまり、鼻血、血の混じった鼻水、耳の閉塞感や聞こえにくさ、中耳炎 など |

| さらに進行したときの症状 | 頭痛、視覚の異常(見えにくい、二重に見える)、顔面の痛み・感覚異常 など |

中咽頭がんの症状

中咽頭がんは初期の段階には自覚症状がほとんどありません。しかし、口を開けたときに見やすい位置にできるため、歯科検診時や胃の内視鏡検査時に見つかることもあります。進行後の症状ではリンパ節の腫れやのどの痛みなど、風邪に似たものもあるため注意が必要です。

| 初期症状 | 自覚できる初期はほとんどない |

|---|---|

| 進行後の症状 | しみるようなのどの痛み、飲み込むときの違和感、のどの出血、片側の扁桃腺の腫れ、痰に血が混じる、口臭 など |

| さらに進行したときの症状 | のどの痛みが長期化する、口を開けにくい、舌が動かしにくい、喋りにくい、耳の痛み、のどや首のしこり、声の変化、呼吸困難 など |

下咽頭がんの症状

下咽頭がんの初期は自覚できる症状がほとんどなく、進行して初めてのどの違和感や嚥下困難などが生じます。頸部のリンパ節に転移し、しこりとして現れたことでがんが発覚するケースも多いです。

| 初期症状 | 自覚できる症状がほとんどない |

|---|---|

| 進行後の症状 | 安静時ののどの痛み、のどのつかえ感、飲み込むときののどの痛み、痰に血が混じる など |

| さらに進行したときの症状 | 嚥下困難、声のかすれ、耳の痛み、息苦しさ、のどや首のしこり、呼吸困難 など |

咽頭がんの主な原因と危険因子

咽頭がんはがんが発生する部位により、原因や危険因子が異なります。発生部位別に解説します。

上咽頭がんの主原因と危険因子

上咽頭がんの原因は、EBウイルスの感染と、過度な飲酒・喫煙が関係するとされています。なお、男性と比較すると発生頻度は低いものの、若年層や女性も発症リスクがあるため注意しましょう。

EBウイルスへの感染

EBウイルス(エプスタインバーウイルス)は唾液を介して感染するウイルスです。感染しても無症状のことが多いものの、伝染性単核球症などの病気を引き起こし、稀にがんの一因となります。ごく一般的なウイルスで、2025年4月時点でワクチンは開発されておらず、感染後の有効な治療方法もありません。

飲酒・喫煙

上咽頭がんは喫煙により発症リスクを上昇させ、特に男性で影響が顕著です。ある研究では、咽頭がん全体のリスクを分析した結果、飲酒と喫煙の両方をしているグループは、飲酒も喫煙もしないグループと比較して、がんのリスクが有意に高いことが分かりました。

年齢・性別

上咽頭がんの好発年齢層は15~39歳と、60歳代の2つがあり、若年層でも見られる点が特徴です(※)。

※参考:愛知県がんセンター.「上咽頭がん」.“上咽頭がんとは”.

https://cancer-c.pref.aichi.jp/about/type/nasopharynx/ ,(参照2025-04-24).

中咽頭がんの主原因と危険因子

中咽頭がんはHPVへの感染が主原因のものと、そうでないものに分かれ、それぞれ進行度や予後が異なります。また、性別では女性よりも男性に多いことが分かっています。

HPVへの感染

HPV(ヒトパピローマウイルス)は性交渉により感染するウイルスです。感染しても多くの場合、無症状で自然に体外へウイルスが排出されるものの、稀に子宮頸がんや中咽頭がんの要因となります。HPVは予防用のワクチンが開発されており、現在は特定年齢の女性のみ公的接種の対象です。男性も任意で接種でき、一部自治体では助成制度が導入されています。

なお、HPVが原因の中咽頭がん(HPV関連中咽頭がん)とそれ以外が原因の中咽頭がん(HPV陰性中咽頭がん)では、腫瘍の性質も進行度も異なります。HPV陰性中咽頭がんと比べると、HPV関連中咽頭がんの方が予後は良い傾向です。

飲酒・喫煙

中咽頭がんは飲酒・喫煙により発症リスクが増加します。飲酒量や喫煙量は多ければ多いほどリスクが上昇し、喫煙者の場合、現在までにどの程度たばこを吸ってきたか(累積喫煙指数)も関与します。

累積喫煙指数は「1日の喫煙箱数×喫煙年数」で求めることが可能です。がん治療の専門機関による研究では、累積喫煙指数が60以上のグループでは非喫煙グループと比べ、罹患リスクが4倍になりました。

年齢・性別

中咽頭がんは50~70歳代に多く見られ、男性は女性の2~5倍多く発症しています。HPV感染が原因の中咽頭がんは、40代など比較的若い層や女性でも発症しやすい傾向があります。

下咽頭がんの主原因と危険因子

下咽頭がんは他の咽頭がんと異なり、発症原因となるウイルスは見つかっていません。飲酒と喫煙が主な原因です。

飲酒・喫煙

がん治療の専門機関による研究では、男性の場合、下咽頭がんは飲酒・喫煙により疾患リスクが有意に上昇したという結果が出ています。喫煙では、非喫煙グループと比べて、累積喫煙指数が60以上のグループでは、罹患リスクが約21倍に上昇したそうです。

飲酒では、アルコールをエタノール換算で週に300g以上摂取するグループは、非飲酒グループと比べて罹患リスクが約10倍に増加しています。なお、エタノール換算で300gはビールで大瓶約14本、日本酒で約14合、焼酎で約8合です。

年齢・性別

下咽頭がんの好発年齢は60~80代です。なお、発症は女性よりも男性の方が圧倒的に多く、男女比で11対1程度とされています。

咽頭がんの予防方法

予防方法は節酒・禁煙、HPVワクチンの接種が考えられます。咽頭がんはがん検診の対象ではないため、気になる症状があるときは早めの医療機関への受診が大切です。

節酒・禁煙

飲酒と喫煙が発症リスクの上昇につながります。男性では飲酒量が多く喫煙もしている場合、咽頭がんのリスクが高くなるため、お酒は控え、たばこは辞めることががん予防につながります。

HPVワクチン接種

中咽頭がんに限れば、HPVワクチンの接種が予防として有効です。男性の場合、全額自己負担であれば一部のHPVワクチンの接種が可能です。ただし、一部の自治体では男性への接種費用の助成を行っている場合もあります。HPVは中咽頭がんだけでなく、肛門がん、尖圭コンジローマの原因となるため、これらのがんや病気の予防にもつながります(※)。

※参考:東京都 保健医療局.「HPVワクチンの男性への接種について」.

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/info/hpv/hpvdansei ,(2025-03-13).

咽頭がんの検査方法と診断の流れ

咽頭がんの検査方法と診断の大まかな流れは以下の通りです。

- ●触診・視診

- ●内視鏡検査

- ●生検

- ●がんの広がりや転移を調べる検査

がんのできた部位やステージによっては、触診や視診をせずに、内視鏡検査から実施するケースもあります。

触診・視診

触診は、医師が首やのどに触れて、腫れやしこりがないか確認する方法です。咽頭がんは進行するとリンパ節に転移するため、頸部にしこりとして現れて確認できます。

中咽頭がんのように確認できる範囲にがんができたときは、口を開けてがんを直接指で触ったり、目で見たりしてがんの有無や大きさを確認します。

内視鏡検査

内視鏡検査では、先端にカメラやメスがついた内視鏡という医療機器を使い、体の内部をリアルタイムで確認する方法です。咽頭がんでは、鼻腔や咽頭に麻酔をかけ、鼻や口から内視鏡を入れ検査します。

上咽頭がんでは耳鏡(耳の検査)、中咽頭がんと下咽頭がんでは胃カメラを行い、他にがんがないかを合わせて確認します。

生検

内視鏡検査の結果、がんが疑われたときは該当部位の細胞の一部を採取し、顕微鏡で調べる「生検」を行います。内視鏡検査と生検の細胞採取は同時に行うことも可能です。

中咽頭がんでは、採取した細胞からHPVへの感染の有無も同時に調べます。

がんの広がりや転移を調べる検査

検査の結果、咽頭がんと判明したときは以下のような画像検査を行い、がんの広がりや転移の有無を確認します。確認した結果から総合的にステージを決定し、治療方針を立てる流れです。

超音波(エコー)検査

超音波検査は、超音波の出る機械を使い、画像からがんの位置や形、大きさを確認する検査です。咽頭がんでは首に超音波を当てて、首回りのリンパ節への転移の有無を確認します。

CT検査

CT検査は、エックス線を使い体の断面画像を撮ってがんの位置や大きさ、全身の転移の有無を確認する方法です。より詳細に確認するために造影剤を使うこともあります。

MRI検査

MRI検査は磁石と電波を使い体の断面画像を撮り、がんの大きさや広がり、全身への転移の有無を確認する検査です。強力な磁気を使うため、金属や機器を体内に入れていると検査できないことがあります。

PET検査

PET検査は放射性のブドウ糖液を静脈注射で体内に取り込み、専用の機械を使って放射性物質がどのように分布するか調べる方法です。がん細胞は通常の細胞よりもブドウ糖を多く取り込むため、がんが全身に広がっているかどうかが分かります。

PET-CT検査は、PET検査とCT検査の画像を重ねてがんの状態を確認する方法です。

咽頭がんの治療方法

咽頭がんの治療方法は以下の4つがあります。咽頭は嚥下や発声に重要な器官のため、がんの治療と機能の維持、双方バランスの取れた治療の選択が重要です。

| 治療方法 | 概要 |

|---|---|

| 外科治療 | 手術でがんやその周辺の組織を切除する方法です。 |

| 放射線治療 | 放射線をがんに当てて、消滅させたり、小さくしたりする方法です。薬物療法と組み合わせた治療は「化学放射線療法」と呼ばれます。 |

| 薬物療法 | 抗がん剤などの薬を使って、がんの治療や進行の抑制、症状の緩和を図る方法です。 |

| 免疫療法 | 自身の免疫の機能を応用して、がんを治療する方法です。 |

なお、咽頭がんの治療方法はがんの発生部位によっても選択肢が異なります。

上咽頭がんの治療方法

上咽頭がんは手術による切除が難しいため、放射線治療を優先します。ステージによっては、化学放射線療法を行うこともあります。

中咽頭がんの治療方法

早期の中咽頭がんでは、手術や放射線治療で根治を目指します。一方、がんが進行しているときは、化学放射線療法が中心です。

中咽頭は機能の温存が重要な部位のため、どのような治療が良いかは患者さんの状態や希望により大きく異なります。

下咽頭がんの治療方法

早期の下咽頭がんであれば、手術や放射線治療により喉頭を残して根治を目指します。がんが進行しているときは、喉頭温存手術と化学放射線療法が選択肢となるものの、喉頭の摘出が必要になることもあります。

咽頭がん治療における免疫細胞治療の役割

免疫細胞治療は免疫療法の一種です。患者さんの免疫細胞を血液から取り出し、がんの特徴を記憶させます。そして攻撃力を高めて、人工的に数を増やし、注射や点滴などで再び体内に戻すことでがんを治療します。

患者さん自身の免疫細胞を使うため重い副作用が生じにくく、血液に乗って全身のがんに作用する点が特徴です。免疫細胞治療は手術や放射線治療、薬物療法と組み合わせられ、それぞれの治療の効果向上も期待できます。

咽頭がんのように手術が難しかったり、全身に転移しやすかったりするがんでは、免疫細胞治療のように全身に効果が及ぶかどうかも重要です。

まとめ:咽頭がんは早期発見が困難!違和感があればすぐに医療機関を受診しよう

咽頭がんはがんが生じる場所により、進行度や治療方法、治療の難易度が異なります。さらに、初期には自覚症状が生じにくく、進行すれば頸部のリンパ節に転移しやすいため、少しでものどや首に違和感があれば、すぐに医療機関を受診しましょう。

がん免疫細胞治療専門医療機関 瀬田クリニック東京では、副作用が少なく、全身のがんに効果が及ぶ免疫細胞治療を行っています。初期から進行がんまで治療が可能です。免疫療法について詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

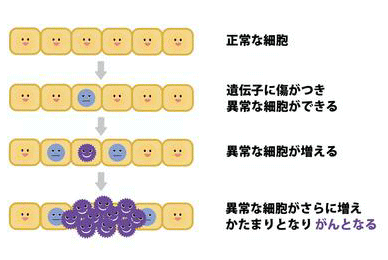

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求