マクロファージは人の免疫系を担う白血球の一種です。主に病原体の摂取・破壊や免疫反応の調節といった役割を担っていますが、その一方で、がんの生成と密接に関わるマクロファージも存在することが明らかになっています。

本記事では、マクロファージの基礎知識や、がん治療で注目される腫瘍随伴マクロファージ(TAM)の存在、がん治療の一種である免疫細胞治療について解説します。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

マクロファージとは体を守る免疫系の一種

マクロファージとは、免疫系を担う白血球の一種です。免疫系には、生まれ付き備わっている自然免疫と、体内に侵入した抗原を基に抗体を作る獲得免疫の2つがあります。マクロファージは前者に分類され、誰もが持ち合わせている免疫系です。

サイズは直径15~20μmと比較的大きく、全身の組織の至るところに分布しています。同じ白血球には他にもリンパ球や顆粒球などがあり、マクロファージは全体のうち約5%を占める免疫細胞です。

マクロファージのはたらき

体内におけるマクロファージのはたらきは、大きく分けて3つあります。

異物を発見する

マクロファージは体外から細菌や病原体などの異物が侵入してこないか、常時見張る役割を担っています。脳や肺、肝臓など全身に広く分布しているため、どこから異物が侵入してきても素早く発見することが可能です。

侵入した異物を食べて死滅させる

マクロファージは、体内に侵入した異物を発見すると、それらを食べて死滅させるはたらきを持っています。これを貪食作用と言い、病原菌やウイルス、体内で発生した異物(がん細胞など)を死滅させることから、体の掃除屋とも呼ばれています。

病気の原因となる異物の種類は多岐にわたり、マクロファージの表面にはさまざまな異物をキャッチする受容体が数多く存在するため、多様な細菌・ウイルスに対応することが可能です。

食べた異物の情報を他の免疫系に伝える

マクロファージは異物を食べるだけに留まらず、食べた異物の断片を自身の表面に付けて、ヘルパーT細胞に侵入した異物の情報を報せる役割(提示)を担っています。

ヘルパーT細胞とは、免疫系の一種であるT細胞の一つです。マクロファージから異物の情報を受け取ると、ヘルパーT細胞がサイトカインと呼ばれる機能性たんぱく質を放出します。このサイトカインが、キラーT細胞やNK細胞といった他の免疫系に攻撃の司令を出し、ウイルスに感染した細胞やがん細胞への直接攻撃がスタートします。

つまり、マクロファージは自ら異物を発見・死滅させるだけでなく、他の免疫系の活動も促すという重要な役割を担っているのです。

がん治療で注目される腫瘍随伴マクロファージ(TAM)

前述の通り、マクロファージは他の免疫系と連携して病原体を死滅させる重要な役割を果たす免疫細胞です。

ところが、マクロファージが存在する場所によっては、人体に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。それががん組織に浸潤・集積している腫瘍随伴マクロファージ(TAM)です。

TAMはがん組織に浸潤しているマクロファージの総称で、多くのがんにおいて浸潤が確認されています。浸潤量には個人差がありますが、TAMをいかに少なく抑えるかが、がん治療における重要なポイントと考えられています。

TAMの種類とはたらき

TAMは活性化の様式により、M1とM2の2つの種類に区分されます。

M1は免疫活性能力が高いという性質を持っており、TNFαやIL-6、IL-12といった炎症性サイトカインを生み出し、抗原提示や炎症促進、抗腫瘍などに関与します。一方、M2はIL-10やTGF-βといった抑制性サイトカインを産生し、組織修復や免疫抑制を誘導するタイプです。

がん組織内にはこれら2つのタイプのTAMが存在しますが、そのほとんどはM2であり、免疫に対して抑制的にはたらく傾向にあります。

がんはさまざまな細胞を手なずけて周囲に配置させ、免疫系や薬剤などから自分を守る環境(がん微小環境)を構成するといわれています。M2もその一つであり、がんの増殖や転移などを助ける役割を果たすと考えられているのです。

実際、がん組織ではTAMとがん細胞が密着しているケースが多く、両者は深い相互関係にあるようです。

M2活性化の抑制やM1への変換ががん治療のキーポイントになる

ここまで説明したように、TAMとがん細胞は密接な関わりがあり、いかにTAMのはたらきを抑制するかが、治療における重要なポイントと考えられています。

TAMのはたらきを抑制する方法は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、M2の活性化を抑制することです。M2のTAMはM1よりも強力な腫瘍細胞増殖効果を発揮するため、M2の活性化を抑えれば、がん細胞増殖を防ぐ効果が期待できます。

2つ目は、M2をM1に変換させる方法です。実は、M1とM2は組織微小環境の変化に応じて可逆的に変化する性質を持っています。つまり、M1はM2に、M2はM1に、それぞれ変換する可能性があるということです。

がん組織に浸潤したM2を、抗原提示や抗腫瘍のはたらきを持つM1に変換させれば、がんの増殖や浸潤を防ぎつつ、がん細胞に対する貪食効果も期待できると考えられています。

マクロファージを活性化する生活習慣

マクロファージは、加齢やストレスなどによって免疫力が低下すると、はたらきが鈍くなり、病原体への抵抗力が弱くなるといわれています。そのため、マクロファージを活性化するためには、日頃から免疫力が上がる生活習慣を身に付けることが大切です。

ここではマクロファージを活性化するために実践したい生活習慣を5つご紹介します。

バランスの良い食生活を意識する

体の免疫機能は、各種ビタミンやミネラルなどの栄養素によってサポートされています。そのため、偏食気味の食生活を送っていると必要な栄養素を摂取できず、免疫機能が低下する原因となります。特に各種ビタミンは、肉類やジャンクフードなどを中心とした食生活ではどうしても不足しやすくなるので、野菜や果物を積極的に取り入れた食生活を意識することが大切です。

以下では、特に免疫系のサポートに役立つ栄養素を3つご紹介します。

ビタミンA

ビタミンAは脂溶性ビタミンの一種で、目や皮膚の粘膜を健やかに保つ他、抵抗力を高める役割を担っています。ビタミンAはレバーや卵黄の他、人参やモロヘイヤ、ほうれん草などの緑黄色野菜に含まれています。脂溶性ビタミンは油に溶けるので、炒め物や揚げ物として食べるのがおすすめですが、油分の摂り過ぎは肥満につながり、発がん性を高める可能性があるので注意しましょう。

ビタミンC

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種です。免疫力強化の他、体内に侵入した異物を代謝する酵素を活性化するはたらきがあります。また発がん性物質であるニトロソアミンの生成を抑制する効果も期待されています。

ビタミンCを豊富に含む食べ物は、ブロッコリーや芽キャベツ、パプリカといった緑黄色野菜、いちごやオレンジなどのフルーツです。熱に弱く、かつ水に溶けやすい性質を持っているので、なるべく水にさらしたり加熱し過ぎたりせずに摂取するのがポイントです。

ビタミンD

ビタミンDはビタミンAと同じく、脂溶性ビタミンの一種です。免疫機能を調節する作用がある他、骨を丈夫にする栄養素としても知られています。ビタミンDは魚介類やきのこなどに多く含まれているので、積極的に食卓に取り入れましょう。

またビタミンDは日光に当たることで体内生産されるので、朝起きたときに太陽の光を浴びたり、日中に散歩に出かけたりするのも有効です。

適度な運動を行う

日常生活で適度な運動を習慣にすると、血行が良くなり、基礎体温と代謝が向上します。さらに、運動を続けると心臓や肺の機能、体力維持などにもつながるため、免疫力の向上を期待できます。

ただし、日頃運動不足の方がいきなり激しい運動をすると、かえって体を痛めてしまうので、最初はウオーキングやストレッチなど、軽い運動を続けるところからスタートしましょう。

十分な睡眠を取る

慢性的な睡眠不足は、生活習慣病や認知症、うつ病などの発症リスクを高めると言われています。つい夜更かししてしまいがちな方は、早寝早起きを心掛けるだけでも免疫力の向上を期待できるでしょう。

ただし、睡眠時間は長過ぎるのも良くないと言われています。必要な睡眠時間には個人差もありますが、7時間程度を目安に十分な睡眠を取るよう心掛けましょう。

笑顔になれる習慣を取り入れる

日常的によく笑う人は、免疫系の一つであるナチュラルキラー細胞が活性化しやすくなると言われています。ナチュラルキラー細胞は体中をパトロールし、がん細胞やウイルス感染細胞など、体に害を及ぼす細胞を直接攻撃して破壊する免疫細胞です。生まれながらに備わっているシステムであるため、敵を記憶する必要がなく、素早く対応できることが特徴です。

また笑うと副交感神経が優位になり、心身がリラックスして疲労やダメージの軽減にもつながります。自分が笑顔になれることや笑えることを見つけて、日常生活に積極的に取り入れてみましょう。

生活リズムを整える

人の自律神経は、アクティブに活動しているときに優位になる交感神経と、リラックスしているときに優位になる副交感神経で構成されています。

自律神経は免疫系の活性化をコントロールする役割を担っていますが、生活リズムが崩れると自律神経が乱れ、免疫機能の低下を招く要因となります。就寝・起床の時間や食事の時間がバラバラになっている自覚があるのであれば、規則正しい生活習慣を意識し、自律神経の乱れを解消しましょう。乱れた生活リズムを改善したい場合は、起床時に日光を浴びて体内時計をリセットするのも効果的です。

がん治療において今注目を集めている免疫細胞治療

ここまで免疫機能の一つであるマクロファージについて解説してきましたが、現在、新たながん治療法として、免疫機能を応用した免疫細胞治療に注目が集まっています。

免疫細胞治療とは、患者さん自身が持ち合わせている免疫機能を強化する治療法のことです。がんの治療法は複数存在しますが、免疫細胞治療には以下のようなメリットがあります。

その他のがん治療と併用できる

免疫細胞治療は、基本的にがん三大治療法と呼ばれる手術療法、放射線療法、化学療法(薬物療法)と併用することが可能です。

手術療法はがんの病巣を切除する方法で、局所的ながんの根治を目指せます。ただし、患者さんの体への負担が大きいため、体力の少ない人や高齢者では手術を行えない場合があります。

放射線療法は、局所に放射線を当ててがん細胞を死滅させる方法です。手術で除去しきれなかったがん細胞にもダメージを与えられるため、転移・再発予防や症状緩和などに役立ちます。一方で、同じ箇所に照射できる量は決まっているため、一定量を超えた場合、基本的に同じ場所には照射できません。仮に同じ場所に再発した場合、他の療法で対処せざるを得なくなるところがネックです。また放射線は、細胞分裂が活発ながん細胞に対して強い作用を発揮する療法ですが、正常な細胞に対する副作用のリスクも懸念されています。

化学療法は、抗がん剤を用いた治療法です。局所療法である手術・放射線療法とは異なり、全身に作用するため、転移したがん細胞にも攻撃できるところが特徴です。ただ、その分副作用のリスクが高く、患者さんのQOLを下げる可能性があります。

免疫細胞治療とこれらの治療法を併用すれば、それぞれを単体で用いるよりも高い相乗効果が期待できると考えられています。

副作用のリスクが少ない

がんの三大治療法のうち放射線療法と薬物療法は、放射線や抗がん剤を用いてがん細胞を死滅させる治療法です。手術では切除できない小さながんや、全身に転移したがんを死滅させられるところが大きな特徴ですが、先述の通り正常な細胞にもダメージを与えてしまうことがあります。

特に抗がん剤治療は副作用のリスクが高く、吐き気や嘔吐、便秘・下痢、脱毛、皮膚障害といったさまざまな症状を引き起こすため、日常生活を送るのが困難になってしまうケースも少なくありません。

その点、免疫細胞治療は患者さん自身の免疫細胞を強化して治療するという性質上、正常な細胞に攻撃する心配がなく、副作用を起こすリスクが少なくなります。心身にかかる負担に配慮し、治療に臨めるところが免疫細胞治療ならではの魅力です。

入院の必要がない

放射線治療や抗がん剤治療は外来でも受けられますが、手術療法は入院が必須です。

入院期間中は仕事や家事なども休まなければなりませんし、入院中の食事代や差額ベッド代、家族の見舞いにかかる交通費など保険適用外の出費も多く、お金の負担が大きくなるところがネックです。

一方、免疫細胞治療は一般的に点滴剤を投与するだけなので、入院する必要はありません。定期的な通院だけで治療を続けられるため、日常生活と両立しやすいところが利点です。

体力が少ない方でも受けられる

免疫細胞治療は比較的副作用が少なく、かつ点滴剤の投与だけで済む治療であるため、患者さんの体にかかる負担を抑えられます。体力が少ない方や高齢者でも無理なく治療を受けられるため、治療の選択肢が広がるところが利点です。

マクロファージを活性化してがん予防に努めよう

マクロファージは人に生まれ付き備わっている免疫の一種であり、がんをはじめとするさまざまな疾患リスクを低減する役割を担っています。一方で、がん組織内に存在するM2のTAMにはがん細胞の増殖を促すはたらきがあるといわれており、いかにM2のTAMを活性化させないかが、今後の治療・予防の焦点になると考えられています。

免疫細胞は、バランスの良い食生活や適度な運動、十分な睡眠、適正な生活リズムなどによって活性を促せるので、日常生活が乱れている方は一度生活習慣を見直してみましょう。

なお、人が元々持ち合わせている免疫機能を強化する免疫細胞治療が、新しいがんの治療法として注目されています。免疫細胞治療は他の治療法に比べて、患者さんへの負担や副作用リスクが少ないところが利点ですが、患者さん一人ひとりの免疫細胞やがん細胞の状態などによって効果が大きく左右されます。

瀬田クリニック東京では、患者さんの免疫細部やがん細胞の状態を徹底検査し、個々に適したオーダーメイドの免疫細胞治療を提供しています。免疫細胞治療に興味・関心がある方は、ぜひ瀬田クリニック東京までご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

マクロファージとがんの関係とは?その役割と治療の可能性を解説

2025.05.16瀬田クリニック東京

-

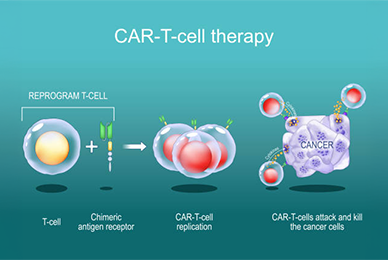

CAR-T細胞療法は新たながん免疫療法 仕組みや副作用を解説

2024.12.06瀬田クリニック東京

-

免疫と抗体の違いは?がん細胞だけを攻撃する免疫療法のメリットも解説

2024.11.15瀬田クリニック東京

-

光免疫療法とは?保険は適用されるの?光免疫療法のメリットや対象のがんの種類を解説

2024.11.8瀬田クリニック東京

-

がん免疫療法における受動免疫・能動免疫とは?治療法の種類や特徴を解説

2024.10.25瀬田クリニック東京

-

免疫寛容と免疫は反対の仕組み?がん免疫治療と免疫力を高めるポイントも併せて解説

2024.10.18瀬田クリニック東京

-

獲得免疫とは? 知っておきたい基本知識や獲得免疫を高める方法を解説

2024.9.27瀬田クリニック東京

-

樹状細胞とは?樹状細胞の種類や樹状細胞ワクチン療法、免疫療法について解説

2024.8.30瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求