小葉がんとは、乳房の乳腺にある小葉に発生するがんのことです。小葉がんには目立った初期症状がなく、気付いた時にはがんが進行している可能性があります。そのため、できる限り早期発見し、治療を始めることが重要です。乳房に違和感がある方は、医療機関を受診しましょう。

本記事では、小葉がんの特徴や診断方法、治療法を解説します。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

小葉がんの特徴

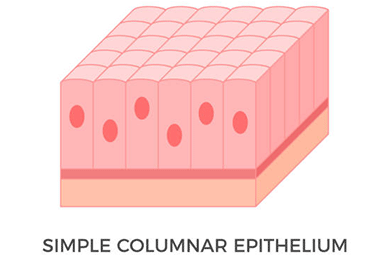

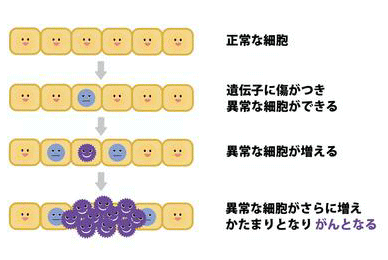

小葉がんとは、乳がんの一種です。乳房は乳腺葉と乳管からなっており、乳腺葉は乳汁(母乳)を作る小葉と乳汁を乳頭まで運ぶ乳管で構成されています。小葉にできるがんを小葉がんと呼び、がんの状態から以下の2種類に分けられるのが特徴です。

- ●浸潤性小葉がん

- ●非浸潤性小葉がん

ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説します。

浸潤性小葉がん

浸潤性小葉がんは特殊型乳がんの一種であり、乳腺の小葉から発生します。がん細胞が小葉内にとどまらず、膜を破って周囲の組織にも広がっているのが特徴です。

発症率は乳がん全体の5%程度であり、50歳以降で発症しやすいといわれています。初期段階では自覚症状がほとんどなく、マンモグラフィでも発見が難しいことが特徴です。また、しこりとして触れにくく、発見時には進行している可能性があります(※)。

放置しておくと腹膜や卵巣、消化管など別の臓器に転移するリスクが高いため、早期発見が重要です。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター希少がんセンター.「特殊型乳がん(とくしゅがたにゅうがん)」.

https://www.ncc.go.jp/jp/rcc/about/Breast_cancer/index.html ,(参照2024-10-25).

非浸潤性小葉がん

非浸潤性小葉がんは乳腺の小葉内で発生する病変であり、小葉内にとどまっているのが特徴です。実際には前がん病変(がんになる可能性のある状態)として扱われ、将来的に浸潤がんになるリスクが高いことが知られています。

非浸潤性小葉がんは乳がんの中でも珍しく、ホルモンの影響が関与しているとされていますが、正確な発生原因はまだ解明されていません。浸潤性小葉がんと同様に、中高年の女性に多く発症が確認されています。

また、非浸潤性小葉がんも初期段階の自覚症状がほとんどないため、早期発見するには定期的な検診が重要です。

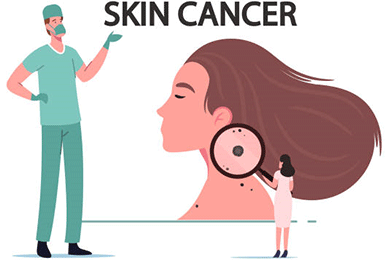

小葉がんの症状

小葉がんの初期段階では目立った症状はありませんが、がんが進行するとしこりや痛み、違和感などが出る場合があるため、自分の乳房の状態をよく把握することが大切です。

ここでは、小葉がんの主な症状を解説します。

- ●しこり

- ●痛みや違和感

- ●乳房の形や皮膚の変形

- ●乳頭からの分泌物

該当するものがないか、確認してみましょう。

しこり

しこりは乳がんの典型的な症状であり、乳房を触った際に中に塊があることで気が付きます。硬いものや軟らかいもの、ゴツゴツとしたものなど形状はさまざまです。月経周期によって硬くなった乳房とは異なり、小葉がんが原因のしこりは触ってもあまり動きません。

乳がん以外の病気でもしこりができる可能性はあるため、自分で触ってみただけでは判断できないでしょう。乳房のしこりが気になる場合は、まず医療機関を受診することが大切です。

痛みや違和感

小葉がんが進行すると、乳房に痛みや違和感が生じる可能性があります。痛みの程度は鋭い痛みやピリピリとした痛み、鈍い痛みなどさまざまです。

乳がんでは、必ずしも持続的な痛みや強い痛みが出るわけではありません。特定の部位の痛みが気になり、医療機関を受診した結果、小葉がんと診断されることもあります。

乳房の形や皮膚の変形

小葉にがんが発生したために、乳頭や乳房の皮膚を内側に引き込んでしまい、乳房の形が変形するケースもあります。この場合は、乳頭や乳房の一部がへこんだり、えくぼのようにくぼみができたりするため、手で触っただけでも変化に気付ける可能性があります。

また、乳房の形に左右差がある場合、何らかの乳がんを発症しているかもしれません。普段から乳房の形や皮膚の状態を観察することが、乳がんの早期発見に役立ちます。

乳頭からの分泌物

妊娠中や授乳期でないにもかかわらず乳頭から分泌物が出る場合は、乳がんの可能性を示す症状の一つです。特に片方の乳頭からのみ分泌物が出る場合や、血液が混ざった分泌物が出る場合は要注意です。

妊娠中や授乳期ではない場合に乳頭から分泌物が出ることを、「乳頭異常分泌」と呼びます。分泌物の色は透明や黄色、赤などさまざまであり、量も押すと出る程度から下着に付着するほどまでと、人によって異なるのが特徴です。

乳頭から分泌物が出る原因は小葉がんの他にもあるため、早期発見できるように定期検診を受けることが大切です。

小葉がんの診断方法

小葉がんを診断する際は、最初に視診・触診やマンモグラフィ、超音波(エコー)検査を実施するのが一般的です。異常が見つかった場合には、以下のような病理検査や画像診断を用いて診断結果を確定します。

- ●視診・触診

- ●マンモグラフィ

- ●超音波(エコー)検査

- ●画像診断

- ●病理検査

ここでは、小葉がんの診断方法を詳しく解説します。

視診・触診

視診・触診では乳房の形や状態を観察して、実際に手で触ることでリンパ節の状態も確認します。この際、乳房の左右差やくぼみの有無、乳頭からの分泌物を確認するのが一般的です。

また、乳房を直接触ってしこりの状態も調べます。しこりがある場合は大きさや硬さ、どの程度動くかをチェックします。加えて、首や脇の下のリンパ節に腫れがないかも確認するのが特徴です。

視診・触診で異常が見られた場合には、マンモグラフィでより精密な検査を実施します。

マンモグラフィ

マンモグラフィでは乳房をX線撮影して、がんの位置や広がりを調べます。乳腺の重なりをなくすために圧迫板という薄い板で乳房を挟み、薄くした状態で撮影するのが特徴です。そのため、マンモグラフィでは検査時に痛みを感じる場合があります。

また、マンモグラフィでは放射線を使用しますが、自然界の放射線レベルと同程度であり、身体への影響はほとんどありません。ただし、妊娠中や授乳期の方は、検査が必要かを医師とよく相談する必要があります。また、乳腺の密度が高い場合はマンモグラフィだけでがんを見つけられないため、他の検査との併用が必要です。

超音波(エコー)検査

超音波(エコー)検査は乳房に超音波を当て、その反射波から病変の有無やしこりの形状、リンパ節への転移を検査する方法です。

若い女性の場合は乳腺の密度が高いため、マンモグラフィだけでは病変を見つけられないケースが多いです。そこで、精密な検査を行い腫瘍を見つけた場合は良性なのか悪性なのかを判断するために、超音波検査を実施する必要があります。

ただし、中には超音波検査でも見つけられないことがあります。そのため、乳がんの精密検査の際は、マンモグラフィと超音波検査の両方を実施するのが一般的です。また、超音波検査は放射線による被爆の心配がないので、妊娠中や授乳期の方でも検査を受けられるでしょう。

画像診断

小葉がんが見つかり、手術療法や放射線療法を検討する場合は、画像診断を実施します。画像診断の種類は前述したマンモグラフィと超音波検査に加え、以下が挙げられます。

- ●MRI検査

- ●CT検査

- ●骨シンチグラフィ

- ●PET検査

MRI検査では、マンモグラフィや超音波検査では診断できない病変を確認します。CT検査はX線を用いて、他の臓器への転移がないかを調べる検査です。

また、小葉がんの進行度に応じて骨シンチグラフィやPET検査を実施し、骨や他の臓器への転移を確認する場合もあります。

病理検査

病理検査には細胞診と組織診の2種類があり、いずれも良性か悪性かの判断がつかない病変やがんを疑う場合に実施します。

細胞診は超音波を用いて乳房の状態を確認しながら、病変に細い針を刺して注射器で細胞を吸い取って調べる検査方法です。穿刺吸引細胞診とも呼び、検査時に局所麻酔は行いません。

組織診はマンモグラフィや超音波で確認しながら、病変の一部を採取して調べる検査です。細胞診よりも太い針を使うため、検査時には局所麻酔を施します。

細胞診から実施し、小葉がんかどうかを断定できない場合には組織診を実施するのが一般的です。

小葉がんのステージ分類

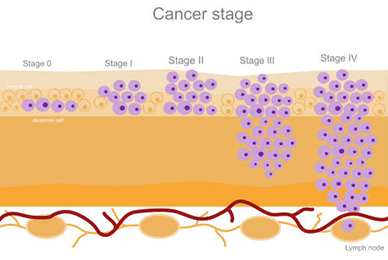

小葉がんではしこりの大きさやリンパ節への転移状況、他の臓器への転移の有無によって以下5つのステージに分類が可能です(※)。

ここでは、小葉がんの各ステージについて詳しく解説します。

- ●ステージ0

- ●ステージ1

- ●ステージ2

- ●ステージ3

- ●ステージ4

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「乳がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/breast/treatment.html ,(参照2024-10-25).

ステージ0

ステージ0の小葉がんでは、乳腺の小葉内にがんがとどまった状態です。つまり、周辺の組織にがんが広がっておらず、非浸潤性小葉がんといえます。そのため、早期に適切な治療を行えば、転移や再発のリスクはほとんどないでしょう。

初期の乳がんであり、しこりが小さいため手で触れても基本的には分かりません。マンモグラフィを実施した場合、石灰化した状態で発見されるケースがあります。

ステージ1

ステージ1ではしこりが少し大きくなっていますが、まだ2cm以下でリンパ節や他の臓器には転移していません。しこりが1cm程度まで大きくなっている場合は、自分で乳房を触って気付く可能性があります。

病変の範囲が小さい場合には乳房を温存するため、部分切除を選択するのが一般的です。また、手術療法で取り除けないがんについては、薬物療法や放射線療法で対応します。

ステージ1で治療できれば、転移の心配はほとんどないといえるでしょう。

ステージ2

ステージ2は小葉がんが脇の下のリンパ節へ転移しているか否かによって、A期とB期の2種類に分類できます。

A期では、がんのしこりの大きさが2~5cmの範囲内にとどまります。この段階では、検査機器による撮影や超音波検査で病変を発見できます。また、脇の下のリンパ節への広がりは見られません。

一方、B期では2つの状態が含まれます。一つは、しこりが5cmを超える場合です。もう一つは、しこりが5cm以下であっても、脇の下のリンパ節にがんが広がっている場合です。ただし、この段階ではリンパ節以外の部分への広がりは確認されません。

ステージ2になると手で触れて分かるくらいに大きくなっているので、早期に治療を開始することが大切です。

ステージ3

ステージ3では、がんの進行度によってA期・B期・C期の3種類に細かく分類できます。

A期のしこりは5cm以上であり、脇の下のリンパ節に転移している状態です。また、しこりが5cm以下でも脇の下や胸骨内側のリンパ節に転移している場合はA期に分類できます。

B期ではしこりの大きさではなく、がんが胸壁に固定されているか、また皮膚に出ているかで判断するのが特徴です。

C期では、脇の下や鎖骨のリンパ節への転移が見られます。また、脇の下と胸骨内側のリンパ節に転移した状態もC期です。

ステージ4

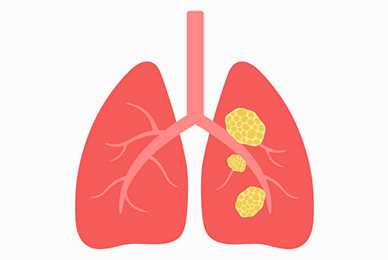

ステージ4の小葉がんは、他の臓器への転移が見られるか否かで判断します。乳房やリンパ節以外の臓器に転移していれば、しこりの大きさを問わずステージ4です。

例えば、以下の臓器にがんが転移している可能性があります。

- ●骨

- ●肺

- ●肝臓

- ●脳

ステージ4の小葉がんでは治療が難しくなり、治療の目的は症状の緩和や生活の質向上となります。そのため、ステージ4まで進行してしまう前に、治療を開始することが重要です。

小葉がんの治療法

小葉がんの治療法には、大きく分けて以下の4種類があります。

- ●薬物療法

- ●放射線療法

- ●手術療法

- ●免疫療法

がんの進行度や患者さんの体調、希望に合わせて適切な治療法を提案するのが一般的です。ここでは、小葉がんの治療法を詳しく解説します。

薬物療法

薬物療法にはがんを治療するだけでなく、がんの進行を抑えたり、症状を緩和したりする目的もあります。手術前の腫瘍縮小やがんの再発防止にも用いられているのが特徴です。

小葉がんの治療では、手術療法で病変を取り除いた後に、補助療法として採用されています。薬物療法には化学療法、内分泌療法、分子標的療法などがあり、小葉がんには内分泌療法と分子標的療法を使用するのが一般的です。

また、薬を体内に取り入れる経路としては、内服、静脈内注射・点滴、皮膚や筋肉への注射などがあります。がんの場所や状態によって、薬が届きやすい方法を選択します。

放射線療法

放射線療法は小葉がんにX線を照射することで、がん細胞の縮小や死滅を目指す治療法です。乳房部分切除術を実施した後に、手術では取り除けなかったがん細胞にX線を照射します。また、乳房全切除術の場合でもリンパ節に転移があれば、胸の全範囲や鎖骨の上への照射が必要です。

放射線治療は手術後の補完治療であり、がんの再発を防ぐ役割があります。頻度は1日1回、週5回の照射を約4~6週間かけて行うのが一般的です。

X線の照射後は皮膚が日焼けのように赤くなったり、水ぶくれのようになったりする場合があります。ただし、治療終了後約2週間で症状が改善します。

手術療法

小葉がんが遠隔転移していない場合は、手術療法によってがんを切除します。手術療法では乳房部分切除術と乳房全切除術の2種類が一般的です。

乳房部分切除術は乳房温存手術とも呼ばれ、がん細胞と周囲の正常な組織の一部を切除します。がんを確実に切除しつつ、乳房を温存できるのが特徴です。術後は放射線療法を併用し、がんの再発を防ぎます。

一方、乳房全切除術は小葉がんが広範囲にわたる場合に行われ、その名の通り乳房を全て切除する方法です。術後には、失われた乳房をできるだけ取り戻すための乳房再建手術を行う場合もあります。

免疫療法

免疫療法はがん治療における第4の治療法として注目を集めており、人間の体に備わっている免疫の力を利用してがんを攻撃する方法です。がんの種類や進行度を問わず治療が受けられるため、選択肢の一つとして治療が提供されるようになりました。

免疫療法には、免疫チェックポイント阻害薬を使用するものや免疫細胞治療などがあります。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞の攻撃を継続するように保つ薬です。また、免疫細胞治療は患者さんの血液から免疫細胞を取り出し、効率的にがんを攻撃するよう教育してから再び体内に戻す治療法です。

瀬田クリニック東京では免疫細胞治療を提供しているので、がん治療でお悩みの方はご相談ください。

免疫細胞治療の症例紹介

症例

56歳 女性

アルファ・ベータT細胞療法とWT1ペプチベータによる樹状細胞ワクチンが有効であった乳がんの全身転移の一例

56歳 女性

アルファ・ベータT細胞療法とWT1ペプチベータによる樹状細胞ワクチンが有効であった乳がんの全身転移の一例

56歳 女性

56歳 女性治療までの経緯

2013年、左乳房の出来物に気付いたものの放置していたところ、翌年5月になって腰の痛みと呼吸の苦しさを感じるようになりました。すぐに病院で検査すると、左乳がん、多発性骨転移(ステージ4)、リンパ節転移および両肺癌性リンパ管症と診断されました。治療をしなければ余命3カ月と告げられました。

主治医からは化学療法とホルモン療法を提示されましたが、副作用を気にされ拒否。症状緩和のためのステロイド剤や鎮痛剤(オピオイド)を服用されていました。

その後、ご自身で免疫細胞治療のことを調べられ、2014年6月に当院に来院されました。

症例

61歳 女性

免疫細胞治療とビスフォスフォネートが有効であった乳がんの全身多発骨転移の一例

61歳 女性

免疫細胞治療とビスフォスフォネートが有効であった乳がんの全身多発骨転移の一例

61歳 女性

61歳 女性治療までの経緯

乳がんのため右の乳房を全切除後、経過観察を行っていたが、2001年4月に腰痛があったため検査したところ、骨への再発(多発性骨転移)と診断されました。ホルモン療法が効かないタイプのがんだったため、抗がん剤治療を勧められましたが患者さんは辞退。

温熱療法を受けた後、緩和ケアを受けていましたが、痛みが強くなってきたため、2002年に瀬田クリニックグループ(東京)を受診。

小葉がんのケアとサポート

小葉がんの治療におけるケアとサポートでは、以下の2点が重要です。

- ●患者さんの健康状態

- ●治療後のフォローと定期検診

これらのケアやサポートは予後に大きく影響するため、具体的な内容を確認しましょう。

患者さんの健康状態

小葉がんの治療を行うには、患者さんが健康な状態にある必要があります。治療に耐えられる健康状態であるかが、治療後の生活の質に影響するからです。

また、どの治療法を選択する場合でも、一定の体力が必要になります。そのため、がん治療期間中も適度な運動を行い、体力や身体機能の低下を防ぐことが重要です。

治療後のフォローと定期検診

小葉がんの治療が終了した後も、定期的なフォローと検診を受ける必要があります。再発を早期発見するには、治療効果のモニタリングが必須です。

乳がんでは術後5年を過ぎても再発する可能性があります。そのため、手術後の定期検診は、10年を区切りに行われるのが一般的です。一度がんになると反対側の乳房にもがんができやすいため、月1回の頻度でセルフチェックも続けましょう。

免疫細胞治療なら一人ひとりに適した治療を提案できる

小葉がんは乳がんの一種であり、浸潤性小葉がんと非浸潤性小葉がんの2種類に分けられます。非浸潤性小葉がんが発症するのはまれであり、ほとんどが浸潤性小葉がんです。

小葉がんは初期段階で自覚症状があまりなく、しこりに気付いた頃にはステージが進んでいる可能性があります。また転移の可能性が高く、がんが進行するにつれて治療が難しくなるため、早期発見・治療が重要です。

瀬田クリニック東京はがん免疫療法(免疫細胞治療)の専門機関です。患者さん一人ひとりに適切な治療を提案する個別化がん免疫治療に対応しているので、がん治療にお悩みの方は一度ご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

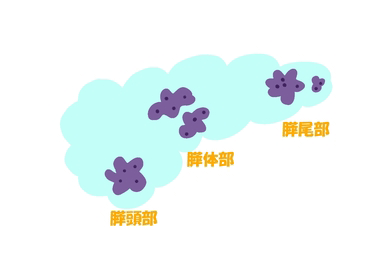

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求