口唇がんは口腔がんの一種で、患者数は比較的少ないがんです。上唇や下唇に発生する口唇がんですが、初期症状にはどのようなものがあるのでしょうか。

本記事では口唇がんの基本情報や原因、初期症状やステージ別の進行度合い、代表的な治療法などを解説します。口唇がんは唇にできるがんなので、ご自身でも発見しやすいでしょう。本記事を参考にして初期症状を把握し、「おかしいな」と思ったら、できるだけ早期の医療機関への受診をおすすめします。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

口唇がんとは?

口唇がんとは、上唇や下唇にできるがんのことです。唇表面の粘膜を構成している扁平上皮細胞(へんぺいじょうひさいぼう)にがんが発生します。

口腔がんは発症率が10万人当たり6人未満のまれながんですが、中でも口唇がんは日本人の発症率が年間60~120人程度とされています(※)。50~70歳代の男性に多く見られるがんで、女性で口唇がんを発症するケースはまれです。

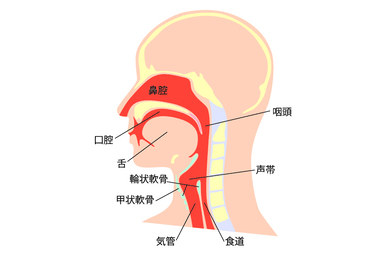

口唇がん以外の口腔がんには、以下の種類があります。

- ●舌がん:

舌に発生するがん - ●歯肉がん:

歯茎に発生するがん - ●頬粘膜がん:

頬の粘膜に発生するがん - ●硬口蓋がん:

上顎の天井部分(硬口蓋)に発生するがん - ●口腔底がん:

舌と下顎の間の歯茎に囲まれた部分に発生するがん

※参考:がん情報サービス.「口腔がん」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/oral/index.html ,(参照2024-06-19).

口唇がんの原因

口唇がんの原因と考えられているものは、以下の通りです。

- ●喫煙習慣

- ●過度な飲酒習慣

- ●口腔内の衛生環境の悪化

- ●口内炎

- ●口腔内の慢性的な刺激

- ●紫外線

- ●ヒトパピローマウイルス

中でも発症リスクを高める要因だと考えられているのが喫煙です。喫煙は口唇がん以外の口腔がんの発症に関しても高リスクとされており、喫煙者の口腔がん発症リスクは、非喫煙者の5.2倍とされています(※)。喫煙習慣がある方は、がん予防のために禁煙に取り組みましょう。

口腔内の衛生環境の悪化とは、歯や舌粘膜の汚れ、治療をせず放置した虫歯、口腔内の乾燥などが挙げられます。

また紫外線は、口腔がんの中でも口唇がん特有のリスク因子です。長時間紫外線にさらされる機会が多いと、口唇がんの発症リスクが高まります。

ヒトパピローマウイルスとは、人間の皮膚や粘膜に感染するウイルスです。接触により人から人へ感染するウイルスで、口唇がん以外の粘膜に発生するがんにも関係しています。ヒトパピローマウイルスの主な感染原因は性行為で、性行為の経験があれば誰にでも感染リスクがあるウイルスです。

前述した通り、口唇がんは50~70歳代の男性に多いがんですが、ヒトパピローマウイルス陽性の方の口唇がんを含めた口腔がんは、若年層にも多く見られる傾向があります。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「口腔がんの原因・症状について」.

https://www.ncc.go.jp/jp/information/knowledge/oral/001/index.html ,(参照2024-11-01).

口唇がんの初期症状とは?

口唇がんの主な初期症状には、以下があります。

- ●唇に潰瘍ができる

- ●唇に硬い塊ができる

- ●唇の色が変わる

- ●唇に口内炎のような腫れが現れる

- ●唇が硬くなる

初期段階では、上記の症状が現れても痛みを感じないことが多いですが、がんが進行すると、痛みや出血があることがあります。

唇は普段から目に付きやすい場所なので、異変を感じたら早めに口腔がんの診療に対応している歯科や耳鼻咽喉科を受診しましょう。進行してがんが転移してしまうと、治療の難易度が高くなってしまいます。

【ステージ別】口唇がんの進行度合い

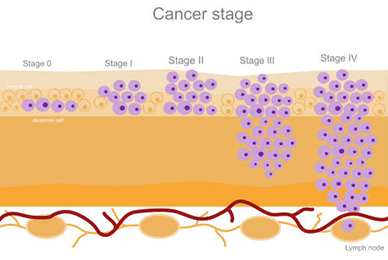

口唇がんを含め、がんの進行度合いはステージで表されます。ステージ別のがんの進行度合いは、以下の通りです。

| ステージ | 状態 |

|---|---|

| ステージ0 | リンパ節への転移が見られない上皮内がん |

| ステージ1(Ⅰ期) | リンパ節への転移が見られず、がんの最大直径2cm以下かつ深度5mm以下 |

| ステージ2(Ⅱ期) | がんが発生した側のリンパ節にだけ3cm以下の転移が1つ見られ、がんの最大直径が4cm以下かつ深度10mm以上、あるいはがんの最大直径が4cm以上かつ深度10mm以下 |

| ステージ3(Ⅲ期) | がんが発生した側のリンパ節だけに6cm以下の転移が1つ見られ、がんの最大直径が4cm以下かつ深度10mm以上、あるいはがんの最大直径が4cm以上かつ深度10mm以下 |

| ステージ4(Ⅳ期) | ステージ3よりもがんが大きくなり、転移が広がっている状態 |

口唇がんの代表的な診断方法

口唇がんの代表的な診断方法は、主に視診と触診の物理的な診断です。

視診と触診で口唇がんの疑いがあると判断された場合、異変が見られる箇所をさらに詳細に調べ、病変の一部を採取して生検が行われます。生検は生検組織診断とも呼ばれ、顕微鏡で病変部を詳しく分析することで、がんを発症しているか否かの確定や、発症している場合はステージの特定などが行われます。

口唇がんの代表的な治療法

口唇がんを治療するに当たり、患者さんの年齢や希望、ステージ、健康状態などはそれぞれ異なり、一人ひとりに合わせた適切な治療法が選択されます。

ここからは、治療法の種類を見ていきましょう。

手術療法

手術療法はがんの三大治療の一つで、口唇がんの場合、広範囲局所切除術でがんを切除します。

初期の口唇がんの場合、手術療法が効果的です。また初期以降の場合でも、手術療法が選択され、他の治療法と組み合わせて行われるケースもあります。ただし手術療法は合併症のリスクが高い傾向にあるため、手術を受ける前にしっかりと医師から説明を受けるようにしてください。

手術療法で切除した範囲によっては、機能回復のために再建手術が行われることもあります。

放射線療法

放射線療法もがんの三大治療の一つで、がんに放射線を照射してがん組織を破壊する治療のことです。

大きく分けて「組織内照射」と「外部照射」があります。組織内照射は内部照射とも呼ばれ、体の内側から放射線を照射する治療法です。外部照射は体の外側から放射線を照射します。

前述した通り初期の口唇がんには、広範囲局所切除術が効果的ですが、ステージ1の口唇がんでも、進行を抑えたり再発を予防したりする目的で、放射線療法が行われることがあります。またステージ2の場合は、組織内照射か外部照射のいずれかで治療するか、2つを組み合わせて治療を行うことが多いです。ステージ3・4では、組織内照射を伴う手術療法と、外部照射が行われます。

ただし放射線治療は副作用のリスクもあるので、治療を受ける際は十分に注意が必要です。放射線療法の副作用は治療開始から治療後数週間がたって現れる「急性期反応」と治療数カ月から数年で現れる「晩期反応」があり、それぞれ主に以下のような症状があります。

- ●急性期反応

- ○ 口・喉の痛み

- ○ 口の渇き

- ○ 食べ物を飲み込む際の痛み

- ○ 味覚障害

- ○ 聴力低下 など

- ●晩期反応

- ○ 口の渇き

- ○ 虫歯や歯周病の発生リスクの増加

- ○ 声のかれ

- ○ 嚥下障害

- ○ 聴力障害 など

薬物療法

薬物療法もがんの三大治療の一つです。

口唇がんの場合、ステージ3やステージ4の手術前後に薬物療法が併用されることがあります。また放射線療法と薬物療法の併用が推奨されるケースもあります。

ただし、薬物療法にも副作用のリスクがあるので、治療を受ける際は注意が必要です。口唇がんを含む口腔がんで薬物療法を受ける場合、口腔内の乾燥や口腔粘膜の炎症といった副作用が起こる確率が高いとされています。一時的であることがほとんどですが、症状がある場合は医師に相談しましょう。一般的には症状を緩和する目的で、口腔ケアが行われます。

免疫療法

口唇がんの治療法として、免疫療法が行われることもあります。免疫療法は人間が持つ「免疫」を応用してがん治療を行う方法で、三大治療に次いで第四の治療法として期待されている治療法です。

免疫療法を大きく分けると、免疫細胞治療と免疫チェックポイント阻害薬に分けられます。それぞれどのようなものなのか見ていきましょう。

免疫細胞治療

免疫細胞治療とは、患者さんの体内から取り出した免疫細胞を増殖・活性化させたり、がん細胞の特徴を覚えさせたりした上で、体内に戻す治療です。

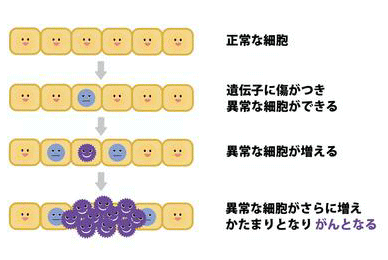

免疫細胞は、がん細胞やウイルスなどを攻撃して体を守る働きを持つ細胞です。人間の体内では、日常的に異常な細胞が発生しているといわれていますが、この免疫細胞の働きによって異常細胞が破壊され、がんの発症を防いでいます。しかし、異常細胞が免疫細胞の攻撃を交わして増殖してしまうと、がんになってしまいます。

免疫細胞治療では、この免疫細胞ががんを効果的に攻撃するように増殖・加工して体内に戻すことで、がん細胞の働きを抑制するのが特徴です。全身に転移したがんにも適用できます。

また免疫細胞治療は、がんの三大治療と組み合わせて治療を行うことも可能です。免疫細胞治療では、免疫細胞ががん細胞のみを攻撃するため、正常な細胞が影響を受けにくく、三大治療と比べると副作用が現れにくい傾向にあります。

主な免疫細胞治療には、以下のような種類があります。

- ●樹状細胞ワクチン療法

- ●活性化Tリンパ球療法

- ●アルファ・ベータT細胞療法

- ●ガンマ・デルタT細胞療法

- ●NK細胞療法

- ●6種複合免疫療法

免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬とは、がん細胞が作るバリアを解除する働きを持つ薬です。

前述した通り、免疫細胞にはがん細胞を攻撃する力がありますが、がん細胞は免疫細胞からの攻撃に対してバリアを作り、攻撃されないように働きがけることがあります。このバリアが作られてしまうと、免疫細胞による攻撃が届かず、がん細胞が活性化してしまいやすいです。

免疫チェックポイント阻害薬によってバリアが解除されれば、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるため、がん細胞の働きを抑制できます。

免疫チェックポイント阻害薬のみで効果が出やすい患者さんもいますが、単独では期待するような効果が出にくい方もいます。その場合は、免疫チェックポイント阻害薬と、免疫細胞治療を組み合わせて治療を行うことで、より免疫細胞の働きを活性化でき、より大きな治療効果が期待できるでしょう。

光免疫療法

光免疫療法も、口唇がんの治療に効果が期待できる治療法です。

光免疫療法とは、光に反応する薬剤を点滴投与し、薬剤が多く集まった箇所にレーザー光を照射して、がん細胞を破壊する治療です。投与する薬剤は、がん細胞に多く付着する性質を持つものの、正常な細胞にはほとんど付着しません。そのため、正常な細胞へのダメージを抑えながら、がん細胞のみを攻撃することが可能です。

比較的副作用が少ない治療法で、三大治療と免疫細胞治療に次ぐ第五の治療として期待されています。ただし、以下のような副作用が現れることがあります。

- ●出血

- ●舌の腫れ・痛み

- ●喉の腫れ・痛み

- ●アレルギー反応

口唇がんの治療は早期発見・治療が重要

本記事では口唇がんの基本情報や原因、初期症状やステージ別の進行度合い、代表的な治療法などを解説しました。

口唇がんは鏡で見える箇所に異変が起こることが多いため、ご自身で気付きやすいがんです。発症率はそれほど高くありませんが、発症する可能性は誰にでもあるため、唇に口内炎のようなものが慢性的にできたり、腫れやしこりを感じたりといった異変が起きたら、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

口唇がんの治療は三大治療の他にも、免疫療法や光免疫療法もあります。がんの進行度合いや健康状態、希望などを踏まえて治療法を検討することが大切なので、まずは医師に相談してみましょう。

「できるだけ副作用の少ない治療を受けたい」「三大治療と他の治療を組み合わせたい」という方は、免疫細胞治療も一つの方法です。

免疫細胞治療を専門としている瀬田クリニック東京では、初期の方から進行がんの方まで一人ひとりに合わせた個別化がん免疫療法を行っています。これは患者さんごとの遺伝子変異を特定した上で行う免疫細胞治療です。

全国の医療機関と提携しながら、最適な治療法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求