「血液のがん」といわれる白血病は、発症原因や詳しいメカニズムなど、いまだに分からない部分が多くあります。有効な予防方法も確立されていないため、貧血や出血など白血病に特有の症状があればすぐに医療機関を受診しましょう。

本記事では、白血病が発症する主な原因や関連するリスク要因、症状、治療方法を詳しく解説します。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

白血病の基礎知識

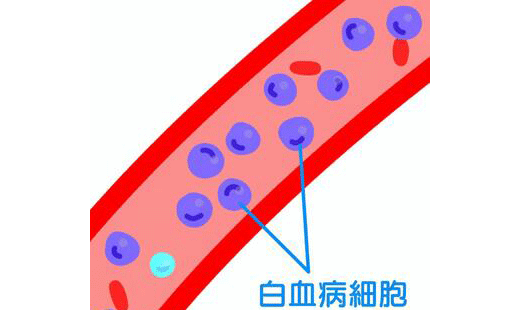

「血液のがん」といわれる白血病は、正確には血液をつくる細胞にがんが生じ、血球が無秩序につくられる病気です。先に血液の成り立ちを紹介し、次に白血病の種類やステージなどの基礎知識を解説します。

血液の仕組み

血液は、赤血球・白血球・血小板の3つの血球と、これらが浮遊する液体成分の血漿(けっしょう)からなります。性別や体重によっても異なりますが、成人では体内に約5Lの血液が流れています。血液の働きは、栄養分や酸素、ホルモン、不要になった老廃物の運搬、免疫機能などさまざまです(※)。

これらの血液の成分は骨の中心部にある組織「骨髄」で製造され、成人では主に椎骨・胸骨・肋骨の骨髄が造血の役割を担っています。骨髄では最初から赤血球などの成分がつくられているわけではありません。「造血幹細胞」という全ての血液細胞の元となる細胞があり、そこから個別の細胞に成長(分化)して作られています。

- 【血液の場合】

- 造血幹細胞→骨髄系造血幹細胞→赤血球、白血球(好中球、好酸球、好塩基球)、血小板など

- 【リンパ球の場合】

- 造血幹細胞→リンパ球系造血幹細胞→Tリンパ球、NK細胞など

※参考:一般社団法人日本血液製剤協会.「血液について」.

http://ketsukyo.or.jp/blood/blo_01.html ,(参照2025-04-24).

白血病の主な種類

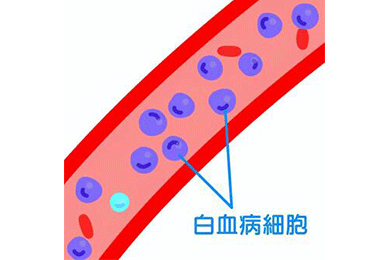

白血病は、血球をつくる元となる「造血幹細胞」ががん化し、白血球になる前の未熟な細胞(白血病細胞)が無制限に増加する病気です。白血病は、骨髄系造血幹細胞とリンパ球系造血幹細胞のどちらにも生じ、それぞれ「骨髄性白血病」と「リンパ性白血病」に分かれます。骨髄性白血病では、白血球・血小板・赤血球のいずれかが、リンパ性白血病ではリンパ球が異常に増殖する点が特徴です。

また白血病細胞の増殖のスピードにより、急性白血病と慢性白血病に分かれます。これらの特徴から白血病を分類すると以下の4つとなります(※)。

| 白血病の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 急性骨髄性白血病 (AML) |

白血病患者さん全体の4割を占めるタイプで、急速に病状が進行する。 |

| 急性リンパ性白血病 (ALL) |

AMLに次いで多いタイプで、特に小児に多く見られる。 |

| 慢性骨髄性白血病 (CML) |

高齢になるほど発症率が上がり、小児には少ないタイプ。症状はゆっくり進行する。 |

| 慢性リンパ性白血病 (CLL) |

日本では白血病全体の2~3%程度と、まれなタイプ。初期症状がなければ経過観察になることもある。 |

※参考:MSDマニュアルプロフェッショナル版.「白血病の概要」.

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/13-%E8%A1%80%E6%B6%B2%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85/%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81 ,(2023-10).

小児白血病の特徴

15歳未満に見られるがんを「小児がん」といいます。白血病は小児がんで多く、約3分の1を占めています。がん治療の専門機関によると、発症割合は急性リンパ性白血病(ALL)と、急性骨髄性白血病(AML)が多く、大人の白血病と若干異なる点が特徴です(※)。

発熱が長引く、出血すると止まりにくいといった症状があるときは検査をして白血病の判断をします。なお、小児の白血病は早期治療により寛解も可能です。

※参考:国立研究開発法人 国立成育医療研究センター.「白血病│小児がん」.

https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/leukemia.html ,(参照2025-04-24).

白血病のステージ

白血病には、固形がんのようなステージ(病期)はありません。ただし、白血病の種類により分類方法が異なり、慢性白血病(CML、CLL)では進行度に応じた独自の病期分類が用いられます。

| 白血病の種類 | 状態の分類方法 |

|---|---|

| 急性骨髄性白血病 (AML) |

白血病細胞の形など、8区分で分類する(FAB分類)。 |

| 急性リンパ性白血病 (ALL) |

特定の遺伝子異常などで分類する方法(WHO分類)やFAB分類を用いる。 |

| 慢性骨髄性白血病 (CML) |

症状の現れ方により、慢性期・移行期・急性転換期で区分する。 |

| 慢性リンパ性白血病 (CLL) |

改訂Rai分類または、Binet分類を用いる。 |

白血病の発症率

がん治療の専門機関が公開している2020年のデータによると、新たに白血病と診断された人の数は、男性で8,384例、女性で5,888例でした。また人口10万人当たりの罹患率は、男性で13.7例、女性で9.1例でした(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立成育医療研究センター. 「がん統計」(全国がん登録)(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ).

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/dl/index.html#a14,(参照2025-10-03).

白血病が発症する原因

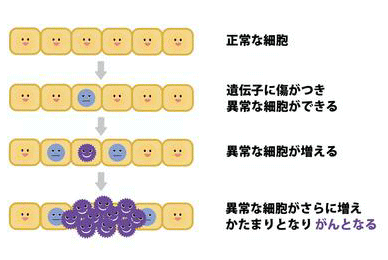

現在のところ、白血病を発症する明確な原因は分かっていません。がん(血液がん・固形がん)は、何らかの要因(喫煙や被ばくなど)により遺伝子に傷が付き、異変が生じることで、死なない細胞が無制限・無秩序に増殖する病気です。

白血病は造血幹細胞の異変が原因ではあるものの、放射線被ばくなど環境的要因が発病のきっかけになっているものはわずかです。同じ白血病であっても発症のメカニズムは患者さんにより異なります。

このように、白血病は現在でも原因に未解明な部分が多く、今なお研究が続けられている疾患です。

白血病発症のリスクを高める要因

白血病の発症リスクを高めると考えられる要因には、環境的要因や遺伝的要因の他に、特定のウイルスがあります。ただし、これらの要因にさらされても、白血病になる人はごくわずかとされています。

特定の化学物質

特定の化学物質は白血病の発症リスクを高めるとされています。代表的な化学物質に「ベンゼン」があり、職業上、ばく露された人は急性骨髄性白血病(AML)のリスクが高まります。このため「ベンゼンにさらされる業務による白血病」は業務上疾病の対象です。

ベンゼンは合成ゴムや合成洗剤などの原料、石油化学製品の基礎原料などに使われ、自動車の排ガスやガソリンにも微量に含まれています。大気中に含まれるような低濃度のベンゼンが、直ちに健康に影響を及ぼすことはないとされていますが、長期的な影響については注意が必要です。

喫煙習慣

たばこには約5,300種類の化学物質が含まれ、そのうち70種類以上が発がん性物質です(※)。喫煙はさまざまな研究から、あらゆるがんや病気のリスクを上昇させることが分かっており、白血病も例外ではありません。特に、1日の喫煙本数は多ければ多いほど白血病の発症リスクが高まる傾向にあるため、注意が必要です。

※参考:目黒区.「たばこの正体」.

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenkousuishin/kenkoufukushi/kenkou/shyotai.html ,(2023-07-05).

放射線被ばく

高線量率・高線量の放射線への被ばくは、白血病の発症リスクを上昇させます。具体的には、100ミリシーベルト以上の被ばくが目安です(※1)。

一方で、放射線は大気中や食べ物、飛行機の搭乗など日常生活でもばく露します。これらの自然由来の内部被ばくは年間合計で2.4ミリシーベルト程度であり、白血病リスクの増加につながるほどではありません(※2)。

※1参考:参考特定非営利活動法人 成人白血病治療共同研究機構.「2.白血病の原因」.

https://www.jalsg.jp/leukemia/cause.html ,(参照2025-04-24).

※2参考:量子科学技術研究開発機構.「放射線の人体への影響(放射線全般に関するQ&A)」.

https://www.qst.go.jp/site/nirs/39813.html ,(2024-03-27).

がん治療

がん治療が要因で発症する白血病を「二次性白血病」といいます。がん治療では、化学療法(抗がん剤治療)や放射線療法を行うものの、使用される特定の薬剤や放射線療法との併用により発症すると考えられます。

二次性白血病の発症はがん治療を行った数カ月~数年後までとさまざまです。特徴は通常の白血病と変わらないことが分かっています。

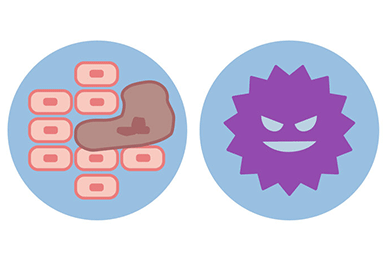

特定のウイルス

ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)が成人T細胞白血病・リンパ腫や、他の疾患の発症原因として知られています。HTLV-1は、日本では九州・沖縄地方に多く見られ、性感染・母子感染・輸血の3つの感染経路があります。中でも母乳を介した感染が主経路です。

HTLV-1に感染しても、発症するのはごく一部であるとされています。感染は無料の血液検査で確認でき、母子感染は母乳ではなく人口乳(ミルク)での育児により防げます(※)。

※参考:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト.「HTLV-1感染症」.

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/htlv/010/htlv-1-gintro.html ,(参照2025-04-24).

先天的・後天的な病気

先天的な病気では遺伝性疾患により、白血病のリスクが上昇します。ダウン症候群(ダウン症)の人は白血病の発症リスクが高く、非ダウン症の人と比べて10~20倍程度です。指定難病のファンコニ貧血があると、白血病や固形がんを合併しやすくなります(※)。

骨髄系幹細胞に異常が生じ、血球が減少したり、機能異常が生じたりする「骨髄異形成症候群」を発症すると、急性骨髄性白血病に移行する場合があります。なお、骨髄異形成症候群を発症する原因は分かっていません。

※参考:京都大学.「ダウン症候群に合併した急性巨核芽球性白血病の新規原因遺伝子を発見 -ダウン症候群児に発症する血液がんの大規模遺伝子解析を実施-」.

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/archive/prev/news_data/h/h1/news6/2013/130923_1 ,(2013-09-23).

先天的な遺伝子変異

白血病の多くは後天的な遺伝子の変異により生じるため、通常は遺伝する病気ではありません。ただし、中には先天的な特定の遺伝子(DDX41遺伝子)の変異が原因で白血病を発症するケースがあります。またこの遺伝子の変異は親から子へ受け継がれることがあります。

白血病の予防方法

白血病は原因や発症のメカニズムが解明されていないため、有効な予防手段はありません。白血病以外のがんと同じく、喫煙や化学物質へのばく露を避けたり、ウイルスへの感染を防いだりする意識を持つことが対策の一環といえるでしょう。

白血病の症状

白血病は急性か慢性かにより症状の現れ方が大きく異なります。それぞれ症状を紹介します。

急性白血病

急性白血病の一般的な症状は以下の通りです(※)。

- ●貧血症状(動悸、息切れ、めまい、だるさなど)

- ●アザができやすい、出血しやすい

- ●感染症にかかりやすい(熱やのどの腫れなど)

- ●臓器の腫れ

- ●関節や骨の痛み

- ●頭痛、吐き気

初期には風邪に似た症状が見られるものの、急激に進行するため気が付かないこともあります。

急性骨髄性白血病は白血病細胞が急激に増加し、赤血球や白血球など、正常な血液の成分がつくられにくい状態です。このため、赤血球が不足すれば貧血症状、白血球なら感染症にかかりやすい、血小板なら血が止まりにくいなどの症状が表れます。

白血病細胞は他の臓器や骨、神経に入り込み、臓器や骨の痛み、頭痛として感じることもあります。

これらの症状は急激に現れることが多いです。急性骨髄性白血病も急性リンパ性白血病も、症状に大きな違いはありません。

※参考:参考特定非営利活動法人 成人白血病治療共同研究機構.「5.急性白血病」.

https://www.jalsg.jp/leukemia/acute_leukemia.html ,(参照2025-04-24).

慢性白血病

慢性白血病はゆっくりと進行し、初期には症状が出ないこともあります。診断から症状が出るまでに数年~十数年かかり、健康診断の血液検査で見つかることもあります。

たとえば、慢性骨髄性白血病の病期別の症状は以下の通りです(※)。

| 時期 | 期間 | 症状 |

|---|---|---|

| 慢性期 | 約3~5年 | 微熱、倦怠感、臓器の腫れなどの軽い症状で、症状がほとんどないこともある。 |

| 移行期 | 約3~9カ月 | 発熱、骨の痛み、臓器の腫れの悪化などが見られる。 |

| 急性転換期 | 約3~6カ月 | 貧血や高熱、出血など、急性白血病と同様の症状が見られる。 |

分類方法は異なりますが、慢性リンパ性白血病も倦怠感や貧血といった同様の症状が表れます。

※参考:MSDマニュアル家庭版.「慢性骨髄性白血病(CML)」.

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/13-%E8%A1%80%E6%B6%B2%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85/%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%AA%A8%E9%AB%84%E6%80%A7%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85-cml ,(2023-10).

白血病の検査方法

白血病が疑われるときは、以下の検査により白血病の種類を特定し、治療方針の決定に役立てます。

- ●問診・触診

- ●血液検査

- ●骨髄検査

- ●白血病の種類を特定する検査

- ●必要に応じ実施する検査

問診・触診

白血病の検査では、最初に医師が問診や触診で症状を確認します。具体的には、以下の通りです。

- ●問診:

白血病特有の症状の有無、いつ頃から現れたかなどを聴取 - ●触診:

腹部や首・脇に触り、臓器やリンパ節が腫れていないかを確認

血液検査

次に血液検査を行い、赤血球・血小板・白血球の数や、未熟な血液細胞の有無を見て白血病が疑われるかどうかを確認します。白血病に罹患すると、ほとんどの患者さんは白血球の数が増加するため血液検査で異常の確認が可能です。

骨髄検査

血液検査の結果、白血病の疑いがあるときは確定診断のために骨髄検査を行います。方法は以下の2通りです。

- ●骨髄穿刺:

骨髄に針を刺して骨髄液と細胞を採取する方法 - ●骨髄生検:

骨髄穿刺で使うよりも太い針を刺して骨髄の一部を採取する方法

白血病の骨髄検査では、一般的に骨髄穿刺を行います。腸骨に局所麻酔をした後、針を刺して骨髄液を採取する方法です。

採取した骨髄液は顕微鏡で観察し、血液の成分となる細胞の形や個数の変化、白血病細胞の個数などを確認します。白血病細胞の比率が所定の割合を超えると、白血病と診断されます。

白血病の種類を特定する検査

骨髄検査の結果、急性、または慢性白血病と診断されたときは、より詳しい検査をして、骨髄性白血病かリンパ性白血病かを確定します。

白血病の種類を特定する検査は、染色体検査と遺伝子検査です。これらの検査では、急性骨髄性白血病(AML)や急性リンパ性白血病(ALL)に特有の染色体や遺伝子の異常がないかを観察します。たとえば、染色体が途中で入れ替わる「相互転座」や、特定の染色体の欠損、異常染色体の「フィラデルフィア染色体」がないかなどです。

染色体や遺伝子の検査では、採取した血液や骨髄から異常の確認が可能です。

必要に応じ実施する検査

白血病が臓器や神経などに広がっている恐れがあるときは、以下の検査により状態を確認します。

| 検査 | 内容 |

|---|---|

| 画像検査 | 超音波(エコー)検査やCT検査で、白血病細胞が骨髄に外に広がっていないかを確認する。 |

| 感染症検査 | 白血球の減少により免疫力が低下し感染症にかかっている恐れがあるときは、合併症がないか確認する検査を行う。 |

白血病の治療方法

白血病の治療方法には以下があります。

| 治療方法 | 概要 |

|---|---|

| 化学療法 | 薬物療法ともいう。抗がん剤を使ってがんの治癒や改善を目指す方法。白血病では細胞障害性抗がん薬や分子標的薬などを使う。 |

| 放射線治療 | 放射線をがん細胞に当てて治療や苦痛の緩和、手術の前処置をする方法。白血病では、造血幹細胞移植の前に放射線を照射して移植後の拒絶反応を抑える「全身照射」を行う。 |

| 造血幹細胞移植 | 本人、またはドナーから提供された造血幹細胞を移植し、完治を目指す方法。どちらの方法を取るかは白血病の状態や移植の目的により異なる。 |

| 免疫療法 | 免疫の機能を応用しがんを治療する方法。免疫チェックポイント阻害剤のような医薬品を用いる方法の他に、自分の免疫細胞を培養・強化し治療する「免疫細胞治療」などがある。難治性の血液がんにも効果が期待できる。 |

治療方法は白血病の種類により異なるため、詳しく解説します。

急性白血病の治療方法

急性の骨髄性白血病やリンパ性白血病は病状が一気に悪化するため、診断が確定次第抗がん剤治療を開始します。急性白血病の治療の流れは以下の通りです(※)。

- 寛解導入療法

- 寛解後療法

- 救援療法

※参考:特定非営利活動法人 成人白血病治療共同研究機構.「5.急性白血病」.

https://www.jalsg.jp/leukemia/acute_leukemia.html ,(参照2025-04-24).

寛解導入療法

急性白血病の初回で行う治療法は、白血病細胞が5%以下の寛解状態を目指す「寛解導入療法」です(※)。強力な抗がん剤を所定の期間投与し白血病細胞を減少させた後、患者さんの白血球が自然に増加するのを待ちます。白血球の回復を待つ間は感染を防ぐため、無菌に近い部屋で過ごすこととなります。

※参考:九州大学病院 がんセンター.「薬物治療(急性白血病)」.

https://www.gan.med.kyushu-u.ac.jp/result/hematological_malignancies/index3 ,(参照2025-04-24).

寛解後療法

寛解導入療法で寛解でき、予後が良好なときは第二段階の「地固め療法」を行います。地固め療法とは、寛解導入療法後に残った白血病細胞を死滅させ根治を目指す方法です。

寛解導入療法の予後が中間または不良のときは、造血幹細胞移植を検討します。ドナーが見つからないときは地固め療法を継続することもあります。

救援療法

寛解導入療法により寛解に至らなかったときや、寛解後療法中に白血病が再発したときに行う治療法は、「救援療法」です。救援療法では抗がん剤や薬剤を使うものの、治療の時期により使用するものが異なります。

化学療法だけでなく、免疫療法剤、抗体薬物複合体、免疫細胞治療などが選択されることもあります。

慢性白血病の治療方法

慢性白血病は、骨髄性白血病かリンパ性白血病かにより異なった治療方法です。

慢性骨髄性白血病では、有効な治療薬「チロシンキナーゼ阻害薬」が開発されたため、継続的に服用して経過観察とすることが多くなります。治療薬を服用しても白血病が進行したときは、化学療法の併用や造血幹細胞移植が検討されるのも一般的です。

慢性リンパ性白血病の場合、初期で症状もなく血液検査の結果も問題がないときは、治療をせずに経過を見守る「無治療経過観察」を取ることがあります。症状が表れたときに行う治療法は、化学療法や放射線療法、造血幹細胞移植などです。

白血病治療における免疫細胞治療の役割とその効果

血液がんの中には、抗がん剤で効果が得られにくいケースや、造血幹細胞移植が難しい、あるいは移植をしても白血病が再発するケースもあります。

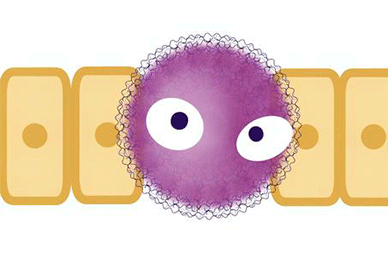

このような難治性の血液がんにおいて、免疫細胞治療の選択肢もあります。免疫細胞治療では、患者さんの免疫細胞を取り出し、がん細胞を集中攻撃するように覚え込ませてから、体内に戻します。これにより、患者さん自身の免疫力を応用してがん細胞を排除します。

尚、当院の免疫細胞治療では、血液がんの患者さんは樹状細胞ワクチンとNKT細胞療法が可能となります。

瀬田クリニックの免疫細胞治療の対象となる方

まとめ:白血病の予防は困難! 気になる症状があれば医療機関を受診しよう

血液がんの一種である白血病は、がんの中でも比較的まれな疾患です。発症原因やメカニズムなど未解明な部分も多くあります。白血病には急性か慢性かにより、症状や進行速度が異なります。特に急性白血病だと病状が一気に進行するため、貧血、出血、発熱など少しでも気になる症状があればすぐに医療機関を受診しましょう。

がん免疫療法の専門医療機関である瀬田クリニック東京では、樹状細胞ワクチンやアルファ・ベータT細胞療法など、患者さんの状態に応じた個別化医療を提供しています。免疫細胞治療について詳しく知りたい方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求