食道がんの初期症状はほとんどないとされており、自覚症状から早期発見につなげるのは容易ではありません。げっぷは食道がんの初期症状として挙げられるものの、その原因の多くは食道がんではなく他の消化器系疾患です。しかし多くないとはいえ、げっぷの増加が食道がんの初期症状として現れる可能性は否定できません。少しでも気になる症状があれば、早めに病院を受診することが大切です。

本記事では、げっぷと食道がんの関係、食道がんの症状、ステージ、治療方法を紹介します。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

げっぷは食道がんの初期症状?

げっぷとは、胃にたまった空気が食道を通って出てくる生理現象です。多くは病的なものではないものの、げっぷが頻繁に出る場合、ストレスや偏った食生活が原因の場合だけでなく、逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニア、胃がん、胃潰瘍などの病気が隠れていることもあります。

では、食道がんの初期症状として、げっぷが挙げられるかといえば、「主な初期症状」と呼べるほど好発するものではありません。一般的に、初期の食道がんは自覚症状がほとんど現れないため注意が必要です。

しかし、患者さんによっては、げっぷが食道がんの症状の一つとして現れる可能性もあります。回数が多いなど、げっぷに違和感があれば、専門の病院や診療科を早めに受診してください。

以下では、そもそも食道とはどこにある器官で、食道がんはどのようながんなのか解説します。

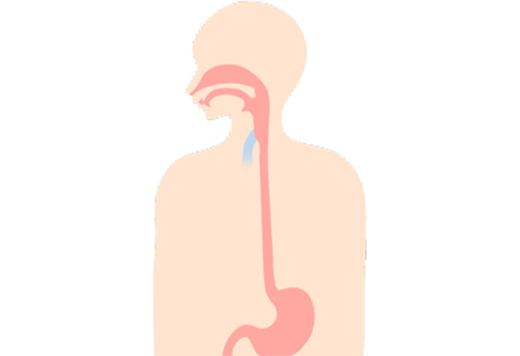

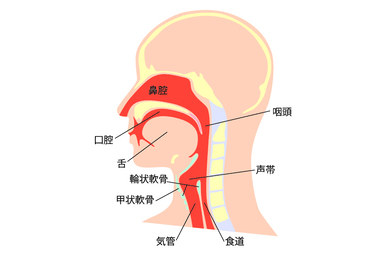

食道はのど(咽頭)と胃をつなぐ臓器

食道とは、のど(咽頭)と胃をつなぐ臓器です。細長い管のような形をしていて、ちょうど体の中央にあります。食道は部位により名称が異なり、のどに近い位置から胃に向かって頸部食道、胸部食道、食道胃接合部領域(腹部食道)と呼ばれます。

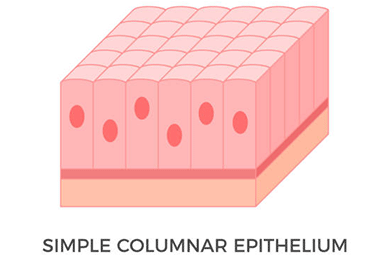

また、食道を断面で見たとき、内側から外側に向かって、粘膜(粘膜上皮、粘膜固有層、粘膜筋板)、粘膜下層、固有筋層、外膜の4つの層からなっているのも特徴です。外膜の外側にはリンパ節などが広がっています。

食道の役割は、胃に食べ物や飲み物を送り逆流を防ぐことです。なお、胃や腸のような消化吸収能力はありません。

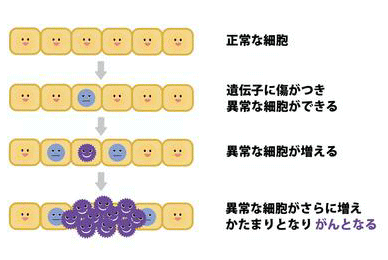

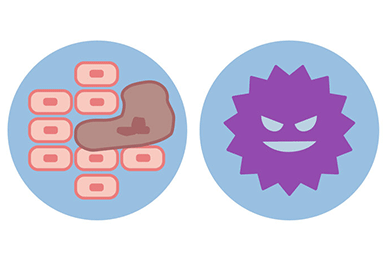

食道がんとは食道の粘膜に発生するがん

食道がんとは、食道の粘膜に発生する悪性腫瘍のことです。日本人の場合、発症部位は主に食道の中央部(胸部食道の中部)で最も多く見られ、次いで胸部食道の下部、そして胸部食道の上部の順となります(※1)。

また、食道がんは一度に複数の箇所で発症することがあります。さらに、がんの深さによって以下の3つに分類されるのも特徴です。

- ●早期がん:粘膜内にとどまっているもの

- ●表在がん:粘膜下層までにとどまっているもの

- ●進行がん:粘膜下層よりも深い部分まで進んでいるもの

進行がんでは大動脈や肺、心臓に浸潤する可能性があるため注意が必要です。リンパ節や血管に広がれば転移もあり得ます。食道がんでは、複数の臓器にがんが発生する「重複がん」が約20%程度発生するとされているため、がんが見つかったときだけでなく、治療後の経過観察も重要です(※2)。

※1 参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「食道がんの原因・症状について」.

https://www.ncc.go.jp/jp/information/knowledge/esophageal/001/index.html ,(参照2024-10-24).

※2 参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「食道がんについて」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/about.html ,(参照2024-10-24).

食道がんの種類

食道がんには以下の2つの種類があります。

- ●食道扁平上皮がん:食道粘膜外側の扁平上皮細胞ががん化したもの

- ●食道腺がん:食道腺などの分泌組織の細胞ががん化したもの

日本の食道がんの約9割は扁平上皮がんタイプです(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がんの原因・症状について」.

https://www.ncc.go.jp/jp/information/knowledge/esophageal/001/index.html ,(参照2024-10-24).

食道がんの危険因子

食道がんになる要因には以下が挙げられます。

- ●飲酒

- ●喫煙

- ●遺伝

- ●肥満

- ●栄養状態の悪化

- ●熱過ぎる飲料の摂取

- ●病気(逆流性食道炎、食道アカラシア、バレット食道など)

飲酒と喫煙と不規則な生活など、危険因子が重複するときは特に注意が必要です。好発する年代は60~70代であり、男女比は6対1で男性に多いがんです(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がんの原因・症状について」.

https://www.ncc.go.jp/jp/information/knowledge/esophageal/001/index.html ,(参照2024-10-24).

食道がんの予防

予防策は以下が挙げられます。

- ●適量の飲酒

- ●禁煙

- ●運動

- ●適正体重の維持

- ●栄養バランスの取れた食事

- ●熱過ぎる飲み物や食べ物を摂取しない

- ●定期的な検診

特に飲酒により生じるアセトアルデヒドの分解酵素が生まれつき少ない人は、食道がんを発症する危険が高くなるとされています。過度な飲酒や喫煙の習慣がある人は改善を心掛けましょう。

げっぷ以外の食道がんの症状

食道がんの初期では、自覚症状はほとんど現れません。進行するにつれ、飲食時の違和感、のどのつかえ、胸の痛み、声のかすれなどの症状が現れます。

自覚できる初期症状はほぼない

初期にはげっぷが頻繁に起こるなどといわれるものの、実際には自覚できる症状はほとんど現れません。

食道は壁が薄い上に外膜がないため、食道がんは進行が速いがんです。さらに、周囲に肺や心臓など生命維持に重要な臓器が集中しており、進行すると治療も困難となります。

早期発見が重要であるものの、自覚症状のみを頼りにするのは避けましょう。危険因子の多い人はがん検診や人間ドックで、内視鏡検査や消化管造影検査を積極的に受けるのがおすすめです。

飲食時の胸の違和感

食道がんが進行すると、以下の症状が出ることがあります。

- ●食べ物や飲み物を飲み込んだとき、胸の奥がチクチクと痛む

- ●熱い飲み物を飲んだときに、しみるような感じがする

ただし、粘膜下層までの食道がんの約6割は無症状ともいわれています(※)。上記のような症状が出ないだけでなく、症状が一時消えることもあります。

※参考:徳洲会グループ.「消化器外科の病気:食道がん」.

https://www.tokushukai.or.jp/treatment/digestive_surgery/shokudu_gan.php,(参照2024-10-24).

のどのつかえ

進行すると、食べ物を飲み込むときにのどがつかえたり、詰まったりする感じがします。これは、がんが大きくなり食道を圧迫するためです。

進行すると食べ物だけでなく、飲み物も飲みにくい、軟らかい物しか食べられない、固形物を食べると嘔吐する、唾液も飲み込めないなどの症状が見られることもあります。

体重減少や疲労感

食道がんでは、体重減少や疲労感といった症状が現れることがあります。体重減少の原因とされるのは、のどが詰まる感覚により食事量が減ることや、食欲自体が低下することです。また、がんから出される物質の影響で、十分な食事を取っているにもかかわらず体重が減少することもあります。

さらに、がんに伴う一般的な症状として、体のだるさや熱が出ることもあります。

胸の奥や背中の痛み

食道がんがさらに進行して肺や背骨、大動脈まで浸潤すれば、胸の奥や背中に痛みを感じることがあります。これらの痛みは肺や心臓の病気と間違いやすいため、病院を受診する際は食道の検査も併せて受けましょう。

咳や血痰、声のかすれ

食道がんでは、咳や血痰、声のかすれといった症状が現れることがあります。これらの症状は、がんが周辺の器官に影響を及ぼすことで引き起こります。具体的には、がんが気管支や気管にまで広がったり、接触したりすると、その刺激により咳が出やすくなるのです。

また、がんが気管や肺に入り込むと、痰に血が混じる血痰が出ることがあります。さらに、声帯やその周辺の神経に影響を及ぼすと、嗄声(させい)と呼ばれる声のかすれが生じることもあります。

食道がんが疑われるときに受診する診療科

食道がんが疑われる症状のあるときは、以下の診療科を受診しましょう。

- ●消化器内科・消化器外科

- ●食道内科・食道外科

- ●消化管内視鏡科

- ●その他、消化器専門医が在籍する医療機関

早期発見のためにも適切な診療科の受診が大切です。

医療機関によっては精密検査や手術などの治療ができないこともあります。この場合、紹介状を書いてもらい、紹介先の医療機関で検査や治療を受けましょう。

食道がんのがん検診の方法

飲酒量など危険因子が多いなどの理由で、定期的に検査を受けたいときはがん検診を受けるのも方法です。しかし現在、厚生労働省の定めるがん検診に食道がんは含まれていないため、自治体などでは行っていません。自身で医療機関を探して受ける必要があります。

なお、がん検診に含まれる胃がん検査は胃を重点的に調べるもので、食道まで確認するわけではありません。食道も合わせて検査をしたいときは、事前に食道がんの検査が可能か確認し、検査したい旨を申し出るようにしましょう。

食道がんの診断方法

検査は大きく分けると、腫瘍(がん)の存在を確認する検査と、腫瘍(がん)の転移を確認する検査に分けられます。それぞれの方法を解説します。

腫瘍を確認する検査

腫瘍の有無を確認する検査方法は以下の通りです。

- ●内視鏡検査

- ●超音波内視鏡検査

- ●造影検査

- ●病理検査

内視鏡検査

内視鏡検査とは、医療器具の内視鏡を使い、体内の様子をリアルタイムで観察できる検査方法です。食道がんの検査であれば、上部消化管内視鏡検査を行います。

口または鼻など負担の少ない場所から細長いチューブ状の器具を挿入し、体にメスを入れることなく体内の様子を確認することが可能です。医師はモニター上に映し出された食道内部の様子をカラーで確認でき、腫瘍の有無や状態、大きさなどを判断できます。

ただし、内視鏡検査のみでは腫瘍の良性・悪性の判断はできません。診断のためには内視鏡に取り付けた処置具を使って、腫瘍組織を採取し病理検査を行う必要があります。

なお、内視鏡検査と胃カメラは、厳密には別の検査を指します。しかし現在では「胃カメラの検査をする」といえば、内視鏡検査を指していると判断して問題ないでしょう。不安な方は検査の前に医師に確認してみてください。

造影検査

造影検査とは、造影剤を用いてCT検査やMRI検査を行う方法のことです。この検査によって、がんの位置や大きさ、形状、さらに食道の狭窄部分などを詳しく確認することができます。食道がんの検査の場合は、特に上部消化管造影検査が実施されます。

主な造影剤は、バリウム、ヨード、ガドリニウムの3種類です。このうち、消化管系の検査では主にバリウムを使用するのが一般的です。造影剤の投与方法については、口から飲む方法に加えて、静脈への注射や患部への直接注射などがあります。

なお、この検査を受ける際は、体質による影響や造影剤による副作用の可能性があるため、事前に十分な確認が行われます。

病理検査

病理検査とは、内視鏡検査や手術などで採取した組織を観察し、がんなどの病気を診断する検査です。細胞はがん化すると、核の大きさや形、色などに変化が現れます。これらの情報から、腫瘍が良性か悪性か、悪性の場合どのような種類のがんなのか診断します。

転移を確認する検査

転移を確認する検査には以下があります。

- ●超音波検査(エコー検査)

- ●CT検査・MRI検査

- ●PET検査

- ●超音波内視鏡検査

超音波検査(エコー検査)

超音波検査とは高い周波数の音波を使い、体内の病変を調べる検査方法です。検査の際は体の表面に検査用のゼリーを塗ります。腹部や心臓など、さまざまな場所の検査ができるため、転移の確認にも役立ちます。

CT検査・MRI検査

CT検査とはX線を使って体の断面を撮影する検査です。一方、MRI検査とは、磁気を使って体内の臓器や血管を撮影する検査です。どちらも病気の発見に役立ち、食道がんでは周辺の組織やリンパ節への転移を確認し、がんの進行度を確かめるために行われます。

PET検査

PETは陽電子放出断層撮影の略で、放射性薬剤を使い全身の状態を検査できる方法です。がん細胞は通常の細胞よりも何倍もブドウ糖を代謝します。PET検査ではブドウ糖とよく似た放射性物質を投与して、どの臓器や細胞から放射線が多く放出されるか、また、放射線を放出する量はどの程度か確認し、転移の場所や悪性度を判断します。

超音波内視鏡検査

超音波内視鏡検査とは、超音波装置(エコー)が搭載された内視鏡を使って行う検査です。体の中からエコー画像が撮れるため、骨や脂肪の影響を受けることなく、より正確に組織内部の確認が可能です。食道がんの検査では、がんの大きさや深さの他に、他の臓器への広がりやリンパ節への転移を確認します。

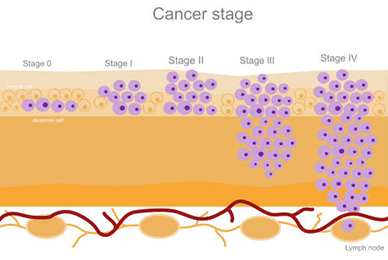

食道がんのステージについて

食道がんの臨床的進行度(ステージ)は、以下の3要素、それぞれの状態の組み合わせにより決まります(※)。

- T:食道がんの深さ(深達度)

- N:食道付近のリンパ節に転移したがんの個数

- M:食道付近から離れた臓器やリンパ節への転移の有無(遠隔転移)

ステージは0~ⅣBまであります。ここでは、食道がんの中でも扁平上皮がんタイプのステージを掲載します(※)。

| 深達度\転移 | N0 | N1 | N2、N3、M1a | M1b |

|---|---|---|---|---|

| T0、T1a | 0 | Ⅱ | ⅢA | ⅣB |

| T1b | Ⅰ | Ⅱ | ⅢA | ⅣB |

| T2 | Ⅱ | ⅢA | ⅢA | ⅣB |

| T3r | Ⅱ | ⅢA | ⅢA | ⅣB |

| T3br | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ⅣB |

| T4 | ⅣA | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「食道がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/treatment.html ,(参照2024-10-24).

T・N・Mの分類

食道がんのT、N、Mそれぞれの分類は以下の通りです(※)。

| T1a | 粘膜内にとどまる |

|---|---|

| T1b | 粘膜下層にとどまる |

| T2 | 固有筋層にとどまる |

| T3r | 食道外膜にまで広がっているが、近くの臓器に浸潤がなく切除できる |

| T3br | 食道外膜にまで広がっており、近くの臓器に浸潤している可能性がある(切除可能かの境界病変) |

| T4 | 食道周辺の臓器にまで広がり切除できない |

| N0 | リンパ節への転移がない |

|---|---|

| N1 | 1~2個リンパ節に転移している |

| N2 | 3~6個リンパ節に転移している |

| N3 | 7個以上リンパ節に転移している |

| M0 | 遠隔転移がない |

|---|---|

| M1a | がんから離れたリンパ節に転移があるが、切除による治療が期待できる |

| M1b | M1a以外のリンパ節や臓器に遠隔転移がある |

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/treatment.html ,(参照2024-10-24).

ステージごとの標準治療

ステージごとに選択される標準治療は以下の通りです。なお、治療方法はがんの状態や大きさ、患者さんの病態や希望により選択します。このため、同じステージであっても治療方法が異なる場合もあります。

ステージ0

ステージ0では、がんの状況により標準治療が異なります。具体的な基準は、がんが食道の全周に及んでいるか、また及んでいる場合は全周5cmを超えているかです。

がんが食道の全周に及んでいない、または、食道の全周に及ぶものの5cm以下の場合、内視鏡手術が推奨されます。浸潤や転移の可能性があれば、併せて放射線療法や手術を行うこともあります。

一方、がんが食道の全周に及んでおり、全周5cm以上の場合に行われるのは、手術療法、放射線療法、化学放射線療法のいずれかです(※)。なお、化学放射線療法とは、放射線療法と抗がん剤を用いた化学療法を併用して行う治療法です。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/treatment.html ,(参照2024-10-24).

ステージⅠ

ステージⅠでは、患者さんが手術を受けられる状態であれば手術または化学放射線療法、受けられない状態であれば化学放射線療法または放射線治療が選択されます(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/treatment.html ,(参照2024-10-24).

ステージⅡ・Ⅲ

ステージⅡ・ⅢでもステージⅠと同様に、患者さんの体が手術に耐えられる状態か否かにより、標準治療が異なります。

手術可能なら、化学療法を行った後に手術を受けることが推奨されます。その後、必要があれば免疫療法の一種である、免疫チェックポイント阻害剤を用いた補助療法が行われる流れです。

一方、手術ができない状態であれば、化学放射線療法が行われます。

もし、手術も化学療法も難しい場合には、放射線治療のみ、化学療法のみなど各アプローチ単独での治療を行います(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/treatment.html ,(参照2024-10-24).

ステージⅣ

ステージⅣAでは、化学放射線療法が標準選択です。またステージⅣBでは、化学療法と免疫療法を組み合わせた治療が選択されます。なお、どちらの場合でも患者さんの全身状態が悪く、日常生活もままならないときは、緩和ケアが選択されます(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「食道がん 治療」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/treatment.html ,(参照2024-10-24).

食道がんの治療法を解説

食道がんの治療方法には、内視鏡療法(内視鏡手術)、手術療法、放射線療法、化学療法、免疫療法などがあります。それぞれ、どのような治療方法か解説します。

内視鏡療法(内視鏡手術)

内視鏡療法(内視鏡手術)とは、がんの切除を目的として内視鏡を用いる手術方法です。食道がんでは、以下のどちらかの方法が採用されることが多いです。

- ●EMR(内視鏡的粘膜切除術)

- ●ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)

EMRでは、内視鏡の先にリング状のワイヤー(スネア)を取り付け、がんを締めるようにして切除します。一方、ESDは内視鏡の先に高周波電流を流せるメスを取り付けて、がんを剥がすように除去する方法です。

内視鏡手術は手術と異なり体表に大きな傷が残らない点がメリットで、がんとその周辺の一部の粘膜のみしか切除しないため、体への負担が軽く後遺症も起きにくいとされます。ただし、手術の対象となるのは早期のがんや良性腫瘍の場合です。

手術療法

手術ではがんそのものだけでなく、がんのある臓器や、周りの組織、リンパ節も取り除きます。手術により機能や見た目が損なわれるときは、それらを回復する再建手術も合わせて行われるのが一般的です。

食道がんでは、食道と胃の一部を切除し、食道の代わりになるよう、胃や腸を使って再建手術も行います。具体的な手術の方法はがんができた場所により異なります。

手術のメリットは、早期であれば根治の可能性が高い点です。一方で、体に負担がかかり、合併症などが起きるリスクもあります。

放射線療法

放射線治療とは、X線などをがんに連続して照射する方法です。がんの根治を目的とした治療と、苦痛を抑えることを目的とした治療に分かれます。

根治を目指す場合、手術と異なり食道を残す点がメリットです。一方、副作用は炎症のような治療中に起こるものだけでなく、治療から数年後に現れることもあるため注意が必要です。

なお、放射線治療は単独ではなく、他の治療法と組み合わせて行われることもあり、集学的治療と呼ばれます。前述した化学放射線療法も集学的治療に当たります。

化学療法

化学療法とは、抗がん剤や化学物質などを使ってがんを治療する方法のことです。薬物療法とも呼ばれています。食道がんの場合、集学的治療が実施されることが多いです。

抗がん剤には飲み薬、注射、点滴などさまざまなタイプがあり、作用する方法もそれぞれ異なります。薬剤が体中を巡るため全身のがんに効果が期待できる点がメリットです。

反面、正常な細胞にも作用するため、さまざまな副作用が現れます。副作用の程度は患者さんにより異なり、つらく感じることもあります。

免疫療法

免疫療法とは自身の免疫の力を使い、がんを治療する方法です。免疫チェックポイント阻害剤の他、患者さんの血液から免疫細胞を取り出し、細胞を加工した後、体内に戻すことでがん細胞のみを抑え込む「免疫細胞治療」などが挙げられます。

免疫療法は化学療法と異なり、全身のがんに適用できる上、正常な細胞は攻撃しないため、副作用が少ない点がメリットです。また、効果が持続しやすいという報告もあります。

食道がんが疑われるときはすぐに医療機関を受診しよう

食道がんは初期症状がほとんどなく、のどの痛みや飲み込みにくさを感じたときにはがんが進行していることも多くあります。進行が速く転移もしやすいため、気になる症状があればすぐに医療機関を受診しましょう。

免疫療法の専門医療機関である瀬田クリニック東京では、患者さん一人ひとりのがんや病態に合わせた、「個別化がん免疫細胞治療」を行っています。詳しい内容は以下よりお問い合わせください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

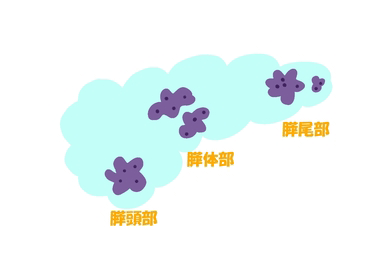

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求