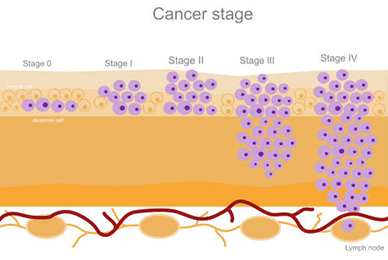

がんは数ある病気の中でも再発リスクの高い疾患とされており、特に治療後2年以内は注意が必要とされています。再発率はがんの部位などによって異なりますが、例えば大腸がん治癒切除後の再発率はステージⅠで5.7%、Ⅱで15.0%、Ⅲで31.8%と報告されています(※)。

がんが再発した場合、再び治療を開始することになりますが、患者さんの状態によっては前回とは異なる治療法を選択しなければならないこともあるので、どのような治療を行うべきか考えておきましょう。

本記事では、がん再発のメカニズムや、再発した際に行う治療、再発予防のためにできることについて解説します。

※参考:大腸癌研究会.「大腸癌治療ガイドライン 医師用2019年版」.

https://www.jsccr.jp/guideline/2019/document.html ,(参照2024-11-19).

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

がんの再発はどのようにして起こる? 再発のメカニズムを解説

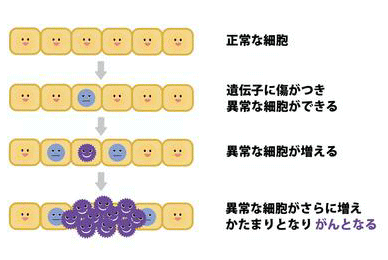

がん治療では、メスで病巣を除去する手術療法が採用されるのが一般的です。ただ、がん細胞は最初に発生した部位(原発部位)から、血管やリンパ管に侵入し、血液やリンパ液の流れに乗って他の臓器や器官に移動・増殖する性質を持っています。これをがんの転移といい、目に見える転移と、目に見えない転移の2種類に区分されます。

転移を防ぐために、初回のがん治療では手術後に放射線療法や抗がん剤による薬物療法が併用されますが、一度縮小したがんが再び肥大したり、あるいは別の場所に同じがんが発生したりするケースは決して少なくありません。

そのため、がんの種類によっては再発や転移のリスクを見越して、早めに診断を実施したり、見えない転移があることを前提とした治療を行ったりするケースもあります。

ただ、こうした対策を行っても、がんの再発・転移のリスクをゼロにすることはできません。がんの種類や部位にかかわらず、再発・転移は誰にでも起こり得るため、がんの状態や患者さんの体の状態などを踏まえつつ、検査や治療の進め方を考える必要があります。

再発がんの種類

再発したがんは、発生した経緯や発生部位によって以下3つの種類に区分されます。

局所再発

局所再発とは、初回で手術療法を行ったところと同じ部位か、あるいはその近くに新たながんが発生することです(※)。例えば乳がんの場合、手術した側の乳房や胸壁、その周囲の皮膚、リンパ節などに再発したものが局所再発に当たります。

局所再発は再発の初期段階であるケースが多いため、早期発見・早期治療を行えば治癒する可能性は高くなるといわれています。

※参考:がん情報サービス.「再発・転移とは」P1.

https://ganjoho.jp/public/support/saihatsu/pdf/chapter1.pdf ,(参照2024-11-19).

領域再発

領域再発とは、がんの原発部位付近のリンパ節や組織でがんが再発することです(※)。例えば乳がんの場合、腋窩リンパ節や鎖骨上部にあるリンパ節などに再発したものが該当します。

領域再発は初期のがん細胞がリンパ系や組織に転移し、そこで成長・増殖することによって発生します。

早期発見・早期治療できれば全身への拡散を予防できますが、発見が遅れるとリンパ液を介して全身に広がるリスクが高くなるので要注意です。

※参考:がん情報サービス.「再発・転移とは」P1.

https://ganjoho.jp/public/support/saihatsu/pdf/chapter1.pdf ,(参照2024-11-19).

遠隔再発

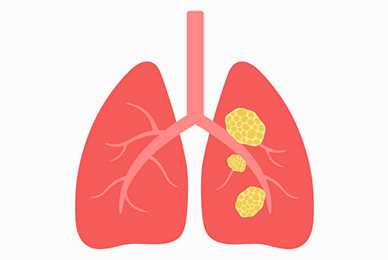

遠隔再発とは、がんが最初の原発部位から離れた臓器や器官で再発することで、全身再発とも呼ばれています。

遠隔再発は局所再発や領域再発の段階で発見・治療できず、症状が進行した末に起こる可能性が高く、前述した2つのケースよりも治療は複雑かつ困難になるといわれています。

がんが再発したときの症状

がんの再発は検査により判明することが多いですが、人によっては体に何らかの症状が現れることもあります。症状の有無や内容はがんの発生部位によって異なる上、個人差もあるので一概にいえませんが、例えば肺がんが再発・転移した場合は咳や痰、声のかすれ、上半身のむくみ、息切れなどの症状が見られることが多いようです。

一方、乳がんの場合は乳房のしこりや皮膚の炎症、胸壁のしこり、リンパ節周辺の腫れなどの症状が現れる傾向にあります。

他にも、骨に転移した場合は骨周辺の痛みや手足の痺れが起こったり、脳に転移した場合は頭痛や嘔吐、けいれん、意識障害などが発生したりするケースもあります。

ただし、上記のような症状はがんの再発時に必ず起こるものではありません。中には目立った自覚症状がなく再発していたというケースも報告されています。

そのため、再発の有無を症状で自己判断せず、定期的に検査を受けてがんが再発・転移していないかを確認することが大切です。

がんが再発した際に行う治療について

再発したがんの治療は、初回の治療とは異なるケースがほとんどです。初回のがん治療では、がんを治す(根治する)ことを目標としますが、再発したがんは、進行の抑制や症状の緩和が主な目的となるからです。

もちろん、がんの状態によっては根治を目標に治療するケースもあります。しかし必ずしも初回と同じ治療法ではないことを念頭に置いておきましょう。

ここではがんが再発した際に行う主な治療法を紹介します。

薬物療法

薬物療法とは、がんの増殖を抑制する薬剤を投与して治療する方法です。主に抗がん剤が用いられることから、抗がん剤治療とも呼ばれています。抗がん剤は全身に作用するため、各所に転移し、再発したがんの治療にはもちろん、再発・転移の予防にも有効な方法です。

薬物療法に用いられる薬剤は複数あり、がんの種類や性質に合わせて適切なものを選択すれば、より高い治療効果を期待できるといわれています。

ただ、抗がん剤はがん細胞だけでなく、正常な細胞も攻撃してしまう性質を持っています。大量の薬剤を投与すると、患者さんの体に大きな負担がかかり、命に関わることもあるため、主治医と相談しながら治療方針を決めていくのが一般的な流れです。

また正常な細胞が攻撃されることによる副作用のリスクも、懸念される問題の一つです。症状には個人差がありますが、吐き気や嘔吐、手足の痺れ、痛み、疲労感、脱毛などが起こることがあります。

そのため、薬物療法を行う際は抗がん剤の投与と並行して、副作用を防止または軽減する措置が行われます。

放射線療法

放射線療法とは、がん細胞に放射線を照射して細胞分裂能力を奪い、やがて死滅させる療法です。細胞分裂が活発に行われる部位ほど放射線の効果が高く、またがん細胞に対して効率的に攻撃を仕掛けられる手段とされています。

ただし、放射線は照射した部位にだけ効果がある局所療法なので、全身に転移・再発したがんに対する根治は見込めません。そのため、遠隔転移がある場合は痛みや症状を緩和する目的で採用される治療法とされています。

後述する手術療法に比べると、体にメスを入れない分患者さんへの負担が少ないメリットがあります。また糖尿病や心臓病といった合併疾患があっても選択できるため、外科手術よりも適応範囲の広い治療法といえます。

しかし、副作用が起こるリスクはゼロではないため、原則として同じ部位に繰り返し照射できないことに注意が必要です。

手術療法

手術療法とは、外科手術でがんを取り除くことを目的とした治療法です。初回のがん治療では優先的に採用される療法ですが、再発したがんの場合、根治を目標とした手術が可能なケースは決して多くなく、症状緩和を目的とする例がほとんどです。

例えば、肥大化した腫瘍が消化管を塞いでしまった場合に消化管のバイパス手術を行ったり、大きくなった腫瘍のせいで脊髄神経が圧迫されてまひや痺れなどが発生している場合には、脊椎骨の一部を切除する手術を行ったりします。

なお、術後は合併症や後遺症などが起こるリスクが懸念されています。特に全身麻酔で行う施術では、手術傷からの感染や肺炎、傷が治癒しないといったトラブルが起こるケースがあるので注意が必要です。

緩和ケア

緩和ケアとは、がんに伴って生じる心身のつらさを緩和するために行うケアです。がんが再発すると、痛みや息苦しさ、倦怠感といった身体症状が発生する他、治療による味覚や外見の変化によって日常生活に支障を来すことがあります。

また身体の不調だけでなく、「仕事を辞めなければならないのではないか」「家族に迷惑を掛けてしまうかも」といった悩みや不安を感じるようになり、人によっては生きる意味を見失ってしまうケースも少なくありません。

緩和ケアを通して、がん患者さんのつらさを軽減し、できるだけ無理のない日常生活を過ごせるようサポートします。

例えば、痛みや痺れで日常生活がままならない場合は、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などから無理のない動きや生活する上でのアドバイスを受けたり、不安やストレスについては心理士に話を聞いてもらったりすることができます。

緩和ケアを受けるとQOL(生活の質)の向上に期待ができますが、病気の根本的な解決にはならないため、他の治療法と並行して行われるのが一般的です。

免疫療法

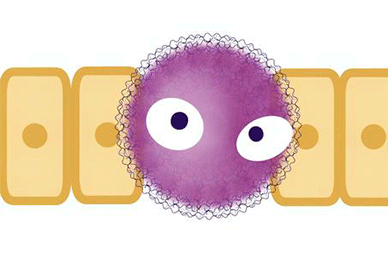

免疫療法とは、人が元々持っている免疫力を利用してがんを攻撃する治療法です。免疫療法のメリットは、多くの場合、体への負担が少なく、副作用のリスクを抑えて治療できる点です。そのため、体力のない高齢者や合併症を起こしている方にも適用できます。

免疫療法には、免疫ががんを攻撃する力を保つようサポートする免疫チェックポイント阻害薬を用いる方法や、患者さんの免疫細胞を抽出し、攻撃力を高めてから体内に戻すエフェクターT細胞療法などさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。

また免疫療法の効き目には個人差があるため、患者さん一人ひとりについて、どの免疫療法が適しているのか、慎重に見極めることが大切です。

免疫細胞治療の症例紹介

症例

66歳 男性

直腸がんの両側肺転移切除後にアルファ・ベータT細胞療法単独治療を実施し、長期間再発を抑えられた例

66歳 男性

直腸がんの両側肺転移切除後にアルファ・ベータT細胞療法単独治療を実施し、長期間再発を抑えられた例

66歳 男性

66歳 男性治療までの経緯

2004年6月、肛門に違和感があり検査を受けたところ直腸がんと診断され、翌月に直腸切除術を施行。その後、経過観察を行っていましたが、2005年6月に両側肺転移が認められたため化学療法を開始しました。様々な化学療法が施行され、唯一、FOLFOX4で腫瘍縮小の効果が見られましたが、副作用が強く使えなくなりました。それ以外の化学療法では腫瘍の増大傾向を示すなど、利用可能な化学療法が限定されました。

両側肺転移に対する肺切除は、再発する可能性が高いと予想されましたが、患者さんご本人が切望したため、2007年3月27日に肺転移切除術を施行しました。同年6月、患者さんご本人の希望により、再発予防目的で免疫細胞治療を行うために当院を受診。

がんの再発予防のためにできること

がんの再発リスクをゼロにすることはできませんが、再発の確率を下げるための予防策を講じることは可能です。できるだけがんの再発を防ぐためにも、日常生活では以下のことを心掛けて過ごしましょう。

定期検診を受ける

がんの再発は一般的に、早期発見・早期治療するほど治癒の確率が高くなります。がんが転移・再発しているかどうかは詳しい検査を受けてみないと分からないため、定期的にがん検診を受け、再発の早期発見を目指しましょう。

一度がんを患い治療を受けた方は、主治医から定期的に診察や検査を受けるよう指示されるため、忘れずに受診することが大切です。

なお、がんの再発の検査については、最初のがんの原発部位と、そこから転移しやすい部位を重点的に検査することになります。

主な検査方法には以下のような種類があります。

- ●画像検査

- ●病理検査

- ●バイオマーカー検査

画像検査には、X線検査やCT検査、MRI検査、PET検査、超音波検査などがあります。

PET検査とは、放射性フッ素を付加したブドウ糖(FDG)を用いた検査です。がん細胞の正常な細胞よりも多くのブドウ糖を取り込むという性質を応用した検査で、がんの有無や位置、広がりなどを高精度で診断できます。画像検査で再発の疑いありと判断された場合、病変から細胞や組織を採取する病理検査を行うのが通常の流れです。

他にも、タンパク質や遺伝子などの生体内物質を調べてがんの性質を調査し、効果を予測して治療方針を立てるバイオマーカー検査などが実施されることもあります。

どの検査を実施するのかは医療機関や主治医の判断によって異なるため、医師と相談しながら受診すると良いでしょう。

食生活の見直し

食生活が乱れていると、がんのリスクが高まるといわれています。特に塩分の多い食品を過剰に摂取したり、野菜や果物の摂取が不足したりしていると、がんの再発リスクが向上する可能性があります。

普段の食事で塩分の多い食品の摂取はなるべく避けると共に、調理の際は塩分量を抑えたり減塩タイプの調味料を使ったりと工夫しましょう。

また野菜や果物を積極的に取り入れ、バランスの良い食事をすることも大切です。ただし、果物は果糖が多く含まれており、過剰に摂取すると肥満の原因となるので、適量を意識しましょう。

他にも、熱い飲み物や食べ物を冷まさずに摂取すると食道がんのリスクが高まるといわれているので、適温に冷ましてから食べる習慣を身に付けるのも有効です。

運動習慣を付ける

体を動かす習慣がある人ほど、がんに罹るリスクが減少するといわれています。普段から適度な運動を行う習慣を身に付けましょう。

運動習慣といっても激しいスポーツをする必要はなく、なるべく歩くようにする、寝る前にストレッチをするなど、無理のない範囲でかまいません。

例えば、通勤で電車を使用している人は目的地の1駅前で降りて歩く、近場への買い物は徒歩または自転車で行くなど、日常生活で無理なく続けられる運動を取り入れてみると良いでしょう。

なお、厚生労働省では歩行またはそれと同等以上の強度の運動を毎日60分行うことに加え、汗をかく程度の運動を毎週60分行うことを推奨しています。運動の際の目安にするのをおすすめします(※)。

※参考:厚生労働省.「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(案)」.

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf ,(参照2024-11-19).

禁煙・節酒を心掛ける

喫煙や過剰なアルコールの摂取はがんのリスクを高める要因になると考えられています。喫煙の習慣がある方は徐々に本数を減らし、最終的には禁煙を目指しましょう。一人で禁煙するのは難しいという場合は、禁煙外来などを利用するのも一つの方法です。

アルコールに関しては適量であれば問題ありませんが、過剰に摂取すると、特に肝細胞がんや食道がん、大腸がんになるリスクが高まるといわれています。日本人男性を対象にした研究によると、一日当たりの平均アルコール摂取量が純エタノール換算で23g未満の人に比べて、46g以上の人は約40%、69g以上の人は約60%もがんのリスクが高くなるというデータが報告されています(※)。

純エタノール量換算23gは、日本酒なら1合、ビール大瓶なら1本、ワインならグラス2杯程度なので、飲酒するときはこれらの量を超えないように注意しましょう(※)。

※参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター.「科学的根拠に基づくがん予防」.

https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html(参照2024-11-19).

術後補助療法を受ける

術後補助療法とは、がんの再発・転移のリスクを軽減するために行われる療法です。がんの手術後、部位や症状などに応じて薬物療法や放射線療法、免疫療法などの療法を受ければ、再発の予防につながると考えられています。

ただし、薬物療法や放射線療法は副作用のリスクもあるため、術後補助療法を受ける際は体への負担も考慮しながら適切な治療法を選択することが大切です。

がんの再発を予防する策を講じておこう

がんは、治療後2年以内の再発率が高い病気といわれています。再発のリスクをゼロにすることはできませんが、生活習慣を見直したり、定期的な検診を受けていれば、リスクの軽減や再発の早期発見につながります。

また再発リスクが高いと見なされる場合は、術後補助療法も検討した方がよいでしょう。

瀬田クリニック東京は、がん再発予防に役立つ免疫療法を専門に行うクリニックです。患者さん一人ひとりについて、がん細胞と免疫細胞の検査を実施し、その結果に基づいてオーダーメードの免疫療法を提供します。

がん再発の治療や、再発防止の療法を検討されている方は、ぜひ瀬田クリニック東京までご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

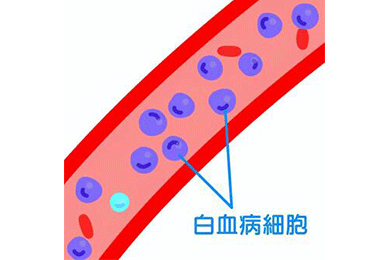

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

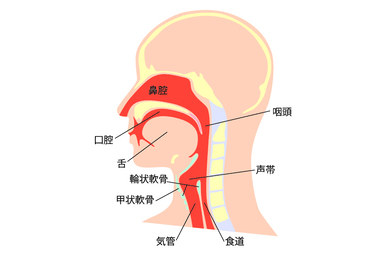

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

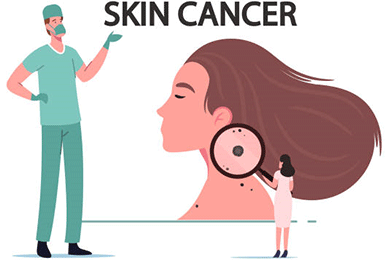

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求