がんの進行速度は、がんの種類やステージなどによって異なります。進行の速いがんは早期発見・早期治療が重要なポイントになるので、早い段階で発見するための方法を知っておくことが大切です。

また、がんの進行をなるべく抑えるための対策も併せてチェックしておきましょう。

本記事ではがんの進行速度に関する基礎知識や、進行速度を左右する要因、がんの進行を抑えるための対処法、早期発見および早期治療の重要性と方法について解説します。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

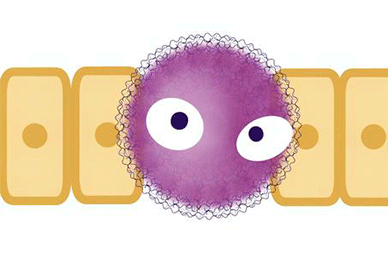

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

がんの進行速度は種類やステージごとに異なる

がんは進行性の病気ですが、その速度はがんの種類やステージごとに異なります。ここではがんの種類とステージごとの進行速度について解説します。

がんの種類ごとの進行速度

がんにはさまざまな種類がありますが、ここでは代表的ながんとそれぞれの進行速度をまとめました。

胃がん

日本人に多い胃がんは、がんが発生してから3~4年程度は比較的進行速度が遅く、緩やかに広がっていく傾向にあります。しかし、粘膜下層まで広がると急に進行が早くなるので要注意です。

肺がん

肺がんは大きく分けて小細胞肺がんと非小細胞肺がんの2種類に区分されます。このうち、進行速度が速いのは小細胞肺がんで、がんと診断された段階でリンパ節や他の臓器に転移しているケースが大半を占めます。

一方、非小細胞肺がんは小細胞肺がんに比べると進行速度は遅く、多くのケースが早期がんの段階で発見されるのが特徴です。

大腸がん

大腸がんは直腸がんと結腸がんに二分されますが、いずれも進行速度は比較的ゆっくりめで、粘膜の表面から発生した後、徐々に大腸の壁に侵入していきます。

膵臓がん

膵臓がんは他のがんに比べて転移しやすく、かつ早期発見が難しいがんとされています。そのせいか、進行速度も早く、診断されたときにはかなり症状が進行しているケースが多いようです。

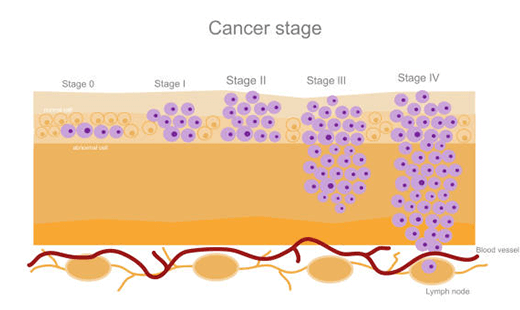

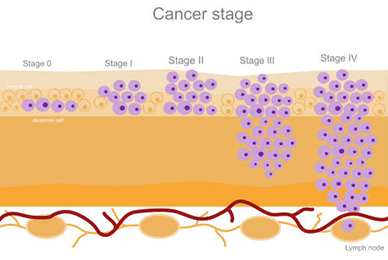

ステージごとの進行速度

がんの進行速度は常に一定というわけではなく、ステージが進むにつれて変化する場合もあります。ここではステージごとにがんの進行速度の違いについて解説します。

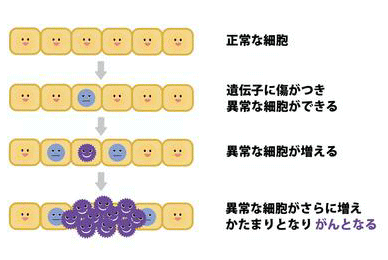

早期がん

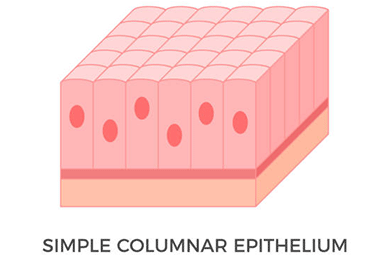

ステージ0~Ⅰに当たる早期がんは、がん細胞が上皮内にとど まっているか、あるいはがん腫瘍が少々広がっているものの、筋肉層でとどまっているケースです。いずれの場合もリンパ節への転移はありません。

進行速度は一般的に年単位で、がん細胞が生まれてから実際に早期がんと診断されるまでの時間は比較的長めです。具体的には、診断可能な大きさ=約1cmになるまでにおよそ10~20年ほどの時間を要するとされています。

早期がんのうちはサイズが小さく、かつ局所的に存在するため、手術での切除や放射線治療、抗がん剤治療などを受けることで治癒できるケースが多く見られます。

ただ、早期がんの期間はわずか1~2年程度とされており、それ以降は進行がんに移行してしまうため要注意です。

進行がん

進行がんはステージⅡ~Ⅲに該当します。

ステージⅡは、リンパ節への転移はないものの、がんが筋肉層を超えて浸潤している、あるいは腫瘍は広がっていないものの、リンパ節へ転移が見られる状態です。

一方のステージⅢは、がん腫瘍が浸潤し、リンパ節への転移も認められる状態を指します。

進行がんの進行速度は一般的に半年単位とされており、ここまで進行するとがんの症状が現れているケースがほとんどです。

早期がんに比べると治療も難しくなりますが、適切な治療を行えばそれ以上の進行を抑えながら、日常生活を送ることも可能とされています。

末期がん

末期がんに当たるステージⅣは、初めにできたがん(原発巣)を超えて、他の臓器に転移している状態です。末期がんになると進行速度は月単位となり、あっという間に病状が進行することがあります。

この段階まで来ると手術や放射線治療、薬物治療などを併用しても根治は難しく、治療は専ら痛みをコントロールすることや、患者さんの生活の質向上を目的としたものになります。

患者さん自身の特性が進行に与える影響

がんの進行速度はがんそのものの種類やステージだけでなく、患者さんが持つ特性の影響を受けるケースもあります。

年齢による影響

がんの進行速度と年齢には直接的な関係はないとされていますが、一方で「若い人のがんは速く進行する」という説もあります。これは、進行の速いがんの罹患率が、比較的若い人に多いという事情との関連が大きいです。

例えば胃がんの一種である低分化腺がんは進行速度が速く、リンパ節や他臓器への転移が起こりやすい性質がありますが、高齢者よりも若年層に目立つとされています。また、がんの早期発見には定期的な検診が欠かせませんが、若年層は高齢者に比べて検診の頻度が低いため、進行が遅い早期がんの時点で発見しにくい傾向にあるようです。

一方で、がんは発生から診断までに10~20年という長い年月を要することや、免疫機能は一般的に年齢を重ねるほど低下する傾向にあることから、高齢者の方ががんの進行が速くなることもあります。

つまり、年齢によって進行が速い・遅いと断言することはできず、「若いから大丈夫」「高齢だから進行が速いのかも」と思い込むのは控えた方が良いでしょう。

遺伝による影響

がんの進行速度には、遺伝が関係しているという説もあります。

例えば乳がんの場合、BRCA1遺伝子変異を有する人ほど悪性度が高く、かつ進行も速いケースが多いといわれています(※)。

ただ、当該遺伝子を有している人全員ががんを発症するわけではありません。そのため、遺伝子による影響を考えるよりも、がんの進行速度を速める他の要因(生活習慣など)に留意した方が良いでしょう。

※参考:一般財団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構.「遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)をご理解いただくためにver.2022_2」.

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/breast_surgery/hboc/hboc_JOHBOC_2022_2.pdf ,(参照2024-12-19).

生活習慣による影響

がんの進行速度は、年齢や遺伝といった不可抗力の要素よりも、生活習慣による影響が大きいと考えられています。

例えば、3食きちんと食事を取らない、栄養バランスが偏っている、慢性的な運動不足や睡眠不足であるなどの要素が重なると、体の免疫機能が低下し、がんの増殖速度が速くなる可能性があります。

生活習慣はがんの進行速度を速めるだけでなく、がんの発症リスク自体を高める要因にもなるため、生活習慣の改善ががんの発症・進行速度を抑える鍵になるでしょう。

がんの進行を抑えるためにできること

がんは進行性の病気ですが、工夫次第で進行を抑えることが可能です。特に生活習慣が乱れている方はがんの進行が速まる可能性があるので、自分のライフスタイルを見直し、きちんと改めることをおすすめします。

ここではがんの進行を抑えるために今すぐ始められることを4つご紹介します。

食生活の見直し

食事は1日3食、バランス良く取るのが基本です。特に脂っこい食べ物や食塩の多い食べ物ばかりを摂取していると、大腸がんをはじめとする各種がんのリスクを高めたり、進行速度を速めたりする要因になるので注意しましょう。

普段の食事で意識したいのは、野菜や果物を多く摂取することと、食塩の摂取を控えることです。野菜や果物には、免疫機能を高めるビタミンやミネラルが豊富に含まれているため、がんの進行抑制に役立つでしょう。ただし、果物には果糖が多く含まれており、過剰に食べ過ぎると肥満の原因になります。

中でも内臓周りに脂肪が付く内臓脂肪型肥満になると、インスリンの働きが低下するため、体内からインスリンが過度に分泌されます。このインスリンの濃度が高いほどがん細胞の増殖が促進されると考えられているため、果物の食べ過ぎによる肥満には十分注意しましょう。

また、高温の食べ物や飲み物を食べると、食道を傷つけて食道がんの進行が速まる恐れがあります。熱い飲食物は適温になるまで冷まし、食道に余計な負担をかけないよう気を付けましょう。

禁煙

たばこの煙には発がん物質が多く含まれているため、喫煙の習慣がある方ほどがんの発生リスクが高くなるとされています。たばこの煙には他の病気のリスクを高める成分も多く含まれているので、喫煙習慣があるのなら禁煙に努めましょう。

自分で禁煙するのが難しい場合は、禁煙外来を受診するという方法もあります。ニコチン依存症など、どうしてもたばこをやめられない場合は、以下に挙げる特定の条件を全て満たせば禁煙外来の受診・治療費に健康保険が適用されます(※1)。

- ●ニコチン依存症スクリーニングテストで5点以上、ニコチン依存症と診断された方

- ●35歳以上の場合、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方

- ●直ちに禁煙することを希望されている方

- ●『禁煙治療のための標準手順書』に則った禁煙治療について説明され、当該治療を受けることを文書で同意した方

上記全ての条件に該当する方は、公的保険を利用しながら禁煙外来の受診を検討しましょう。

なお、自分に喫煙習慣がなくても、家族など近しい人が喫煙している場合、その人が吸ったたばこの煙によって発がんリスクが高まることもあります。これを受動喫煙と呼び、国立研究開発法人国立がん研究センターの調査にて、能動喫煙とは異なる遺伝子変異を誘発し、発がんを促進することが推定されています(※)。

身近に喫煙習慣がある方がいるのなら、屋内で吸わないようにしてもらうなどの配慮をお願いしましょう。

※1 参考:e-ヘルスネット.「禁煙治療ってどんなもの?」.

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-06-007.html ,(参照2024-12-17).

※2 参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「受動喫煙が肺がんの遺伝子変異を誘発することを証明」.

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/0416/index.html ,(参照2024-12-19).

節酒

アルコールは、少量であれば血行促進に役立つなどのメリットが期待できますが、過剰に摂取すると発がんリスクが上がるという研究結果が報告されています。

例えば乳がんについては、エタノールで10g(アルコール濃度5%のビールなら250ml)増加するごとに発がんリスクが7.1%上がるという研究結果もあるようです(※1)。また、大腸がんはエタノール換算50gでリスクが1.4倍上がるとされています(※1)。

特に日本人の場合、同じ飲酒量なら欧米人より発がんリスクが若干高い傾向にあるため、アルコールの過剰摂取には十分な注意が必要です。

厚生労働省では節度ある適度な飲酒量として、1日平均純アルコール約20gを一つの目安としています。純アルコール約20gはビール中瓶1本(500ml)、清酒(アルコール濃度15%)なら1合(180ml)程度です(※2)。

なお、適量であっても肝臓を休めるために、週に1日以上はお酒を飲まない休肝日を設けることをおすすめします。

※1 参考:e-ヘルスネット.「アルコールとがん」.

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/alcohol/a-01-008 ,(参照2024-12-17).

※2 参考:厚生労働省.「アルコール」.

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html ,(参照2024-12-19).

適度な運動

適度な運動習慣は、大腸がんのリスクを減少することがこれまでの研究によって明らかにされています。日頃運動不足の自覚がある方は、無理のない範囲で習慣的に体を動かすことを心掛けましょう。

厚生労働省が策定した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(概要)」によると、成人は歩行またはそれと同等以上の身体活動を1日60分(高齢者は40分)以上行いつつ、週に2~3回の頻度で有酸素運動や筋トレといった多要素の運動を行うこと(高齢者は週60分以上)を推奨しています(※)。

急に激しい運動を始めると体を痛める可能性がある上、すぐ挫折してしまう可能性が高いので、軽度の運動をなるべく長く続けることを目標にしましょう。

※参考:厚生労働省.「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(概要) 」.

https://www.mhlw.go.jp/content/001204942.pdf ,(参照2024-12-19).

がんの早期発見と適切な治療法の重要性

がんは、早期がんの時点で発見・治療するほど根治を目指せる確率が高くなります。ただ、早期がんの期間は1~2年程度と短いため、定期的にがん検診を受けていないと早期発見は困難です。

特に早期がんは症状が表に現れないケースも多く、検診でないと見つからない可能性が高いので、体に不調がなくても定期的に検診を受けることが大切です。

なお、国では各がん検診の受診間隔について、以下のようなペースを推奨しています(※)。

| 検診の種類 | 年齢 | 受診間隔 |

|---|---|---|

| 胃がん検診 | 50歳以上 | 2年に1回 |

| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 1年に1回 |

| 肺がん検診 | 40歳以上 | 1年に1回 |

| 乳がん検診 | 40歳以上 | 2年に1回 |

| 子宮がん検診 | 20歳以上 | 2年に1回 |

胃がん検診は胃部X線検査か胃内視鏡検査のいずれか一方を選択することになりますが、前者の場合は1年に1回の実施も可とされています。

また、子宮がん検診については、問診・視診・子宮頸部の細胞診、内診が主となりますが、一部自治体では子宮頸部の細胞検診と内診に代わり、HPV検査単独法を採用しているケースもあります。この場合の受診間隔は5年に1回です。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「がん検診について」.

https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/about_scr01.html ,(参照2024-12-19).

がんと診断されたら、適切な治療法の選択が重要

各種検診や検査の結果、がんと診断されたら、主治医と相談して適切な治療法を選択することになります。

がんの治療法は大きく分けて手術療法・放射線療法・薬物療法・免疫療法の4つです。それぞれ単独で行われることもあれば、複数の治療法を組み合わせて治療(集学的治療)するケースもあり、がんの種類や進行度、患者さんの状態などによって決まります。

患者さんごとに適した治療法を選択しないと思ったような効果を得られず、治癒が遅れたり、進行速度を抑えられなかったりする原因となるので要注意です。

がん治療の選択肢と進行速度への影響

前項でがん治療には複数の選択肢があると説明しましたが、進行速度やステージによって選ばれる治療方法には違いがあります。

例えば早期がんの場合は、まだがんが広範囲ではないため、外科手術による病巣の切除を行って根治を目指すのが一般的です。一方、原発巣から広がり、リンパ節や他の臓器への転移が認められる進行がんは外科手術だけでは取り除けないので、放射線療法や化学療法などと組み合わせて根治あるいは症状緩和を目指すことになります。

末期がんの場合は根治が極めて難しくなるため、手術よりも放射線療法や化学療法を用いて症状を抑えたり、患者さんの生活の質向上を目指したりするのが主目的となります。

なお、患者さんの免疫機能を強化してがんと闘う免疫療法は、早期がんから末期がんまで、あらゆるステージで適用される療法です。免疫療法で免疫機能を高めれば、がん細胞の増殖を抑制し、がんの進行速度を遅らせることが可能になります。

生活習慣の見直しと適切な治療の選択でがんの進行速度を抑えよう

がんは進行性の病気なので、放っておくと徐々にステージが進行し、根治が難しくなっていきます。進行速度は一般的にステージが上がるほど速まる傾向にあるので、定期的に検診を受けて早期発見・早期治療に努めるとともに、適切な治療法を選択してがん細胞の増殖や転移を抑えることが大切です。

瀬田クリニック東京では、早期がんから末期がんの治療まで対応可能な免疫細胞療法を提供しています。患者さんごとに免疫機能やがん細胞の状態を徹底的に検査し、個々に適した療法を提案する個別化医療を行っているのが特徴です。

より効果的な免疫療法に興味がある方や、がん治療として免疫療法の選択を希望されている方は、ぜひ瀬田クリニック東京までご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

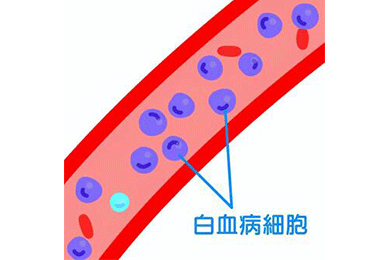

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

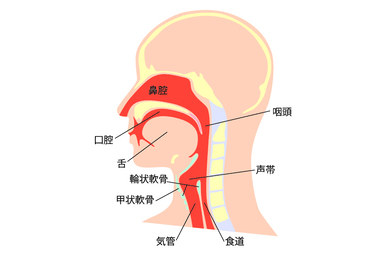

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求