がんは誰にでも発生する可能性のある疾患ですが、中には遺伝が関与するものもあります。遺伝性腫瘍とは、両親などの血縁関係のある世代から特定の遺伝子変異を受け継ぐことで起こる腫瘍です。遺伝子検査や定期的な検診、生活習慣の見直しによって早期発見できる可能性があります。

本記事では、遺伝性腫瘍の種類やリスク要因、具体的な予防策、判定方法を解説します。

免疫細胞療法(個別化がん免疫療法)

について、

さらに詳細を知りたいと

お考えの方へ

当クリニックでは、ご不安や疑問をしっかりお伺いしたうえで、お一人おひとりに適した治療をご提案いたします。

- 瀬田クリニック東京の免疫細胞治療の

特長 -

- 自己の免疫細胞を採取・培養し、がんと闘う力を高める

- 樹状細胞やT細胞などの多様な治療メニューで個別に最適な治療プランをご提案

- 標準治療との併用や再発予防にも対応

- 副作用が少なく、QOL(生活の質)維持を重視

ご希望の際は、下記「資料請求」「お問い合わせ」ボタンまたはお電話より、お気軽にご連絡ください。

専門スタッフ・医療担当者が誠実に対応いたします。治療を前向きにお考えのあなたを、私たちがしっかりサポートいたします。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

がんにおける遺伝の影響とは?

がんの発症には、生活習慣や加齢などの環境要因に加え親から子へ遺伝する遺伝要因が複雑に絡み合って発症します。

遺伝性腫瘍とは、生まれたときから持っている遺伝子が変異して発症する腫瘍のことです。遺伝性によるがんが見つかった患者さんは、全体の約5~10%を占めるとされています(※1)。

遺伝性腫瘍の特徴は、以下の通りです(※2)。

- ●若いときにがんを発症している

- ●繰り返し同じ場所にがんができる

- ●家族内で同じ種類のがんを発症している人が複数人いる

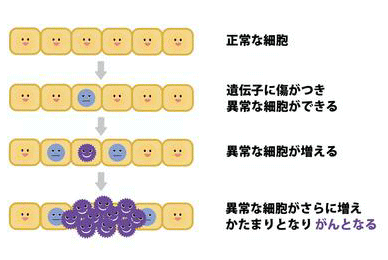

がん自体が親から子に受け継がれるわけではありません。受け継がれるのは、がんになりやすくなる特定の遺伝子の変化です。

遺伝子は2つの細胞で構成されており、母親と父親からそれぞれ一つずつ受け継がれることで形成されています。このうちのどちらかに遺伝子変異が起きても、がんの症状が見られるわけではありません。しかし、2つとも変異してしまうと正常な細胞ががん細胞に変化しやすくなります。

つまり、生まれつき遺伝子変異しやすい体質の場合、正常な人よりもがんを発症しやすくなるのです。ただし、変異した遺伝子を受け継いだからといって必ずしも発症するものではありません。生活習慣や環境要因などの他の要素も大きく影響しています。

※1参考:一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会.「遺伝性腫瘍とは」."遺伝性腫瘍とは".

https://jsht-info.jp/general_public/abouts/ ,(参照2024-12-22).

※2参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(2024-09-17).

遺伝が関わるがんの種類

遺伝が関わる代表的ながんの種類には、次のようなものがあります。

- ●遺伝性乳がん卵巣がん

- ●リンチ症候群

- ●家族性大腸腺腫症(家族性大腸ポリポーシス)

- ●遺伝性網膜芽細胞腫

- ●多発性内分泌腫瘍症1型

- ●多発性内分泌腫瘍症2型

- ●リー・フラウメニ症候群

1. 遺伝性乳がん卵巣がん

遺伝性乳がん卵巣がんとは、家族内で乳がんや卵巣がんが繰り返し起きている際に疑われるがんです。主にBRCA1やBRCA2の2つの遺伝子に変異があることで症状が出ます。

BRCA1に変異が起こると、卵巣がんにかかるリスクが高いとされています。他にも、胆道がんや胃がんにかかるリスクも高いです。BRCA2の変異では、膵臓がんやメラノーマ(悪性黒色腫)、食道がん、胃がんにかかる可能性もあるといわれています。男性の生殖器に発生する前立腺がんや男性乳がんの発症も報告されています(※1)。

45歳以下で乳がんにかかった方や、自分が膵臓がんにかかっていて血縁者の中に乳がん、卵巣がん、前立腺がん、膵臓がんのいずれかの患者さんがいる方などに多く見られるのが特徴です(※2)。

特にBRCA2変異は性別を問わず影響を与えるため、男性も含めた家族全体でリスクを理解し、適切な検査や予防策を講じることが重要です。

※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-21).

※2参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)をご理解いただくためにver.2022_2」.

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/breast_surgery/hboc/hboc_JOHBOC_2022_2.pdf ,(参照2024-12-21).

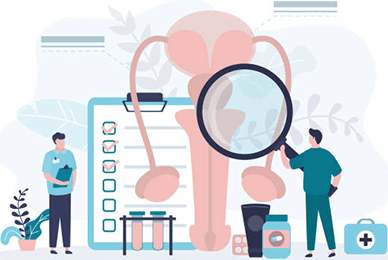

2. リンチ症候群

リンチ症候群とは、遺伝的な要因で大腸がんや子宮体がんを発症しやすくなる体質のことです(※1)。研究者のLynch博士の名前に由来してリンチ症候群と名付けられています。

この症候群は、以下の遺伝子が病的変異を来すことで発症します。

- ●MLH1

- ●MSH2

- ●MSH6

- ●PMS2

大腸がんや子宮体がん以外にも、卵巣がんや膀胱がん、小腸がんなどにかかる可能性もあります。

両親のどちらかがリンチ症候群にかかった場合、子どもに発症する確率は50%です。なお、世代を超えて発症することはありません(※2)。

リンチ症候群の症状が見られた際は、大腸内視鏡検査で大腸腺腫(ポリープ)の有無を確認し、早期の段階で異常を発見することが重要です。また、子宮や卵巣に関しても、経膣超音波検査をはじめとする適切な検診を受け、異常がないかを確認する必要があります。

※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-21).

※2参考:一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会.「遺伝性腫瘍とは」"リンチ症候群".

https://jsht-info.jp/general_public/abouts/hnpcc/ ,(参照2024-12-22).

3. 家族性大腸腺腫症(家族性大腸ポリポーシス)

家族性大腸腺腫症(家族性大腸ポリポーシス)は、APCと呼ばれる遺伝子の変異によって、大腸内に100個以上のポリープができやすくなる症状のことです(※1)。

このポリープは、放置するとほぼ確実にがん化するとされています。通常、10代から20代でポリープが形成され始め、年齢が重なるにつれて数が増して大腸がんになるまで成長する仕組みです。十二指腸や胃にも及ぶことがあるため、発見次第早く取り除く必要があります(※2)。

家族に発症歴のある方がいる場合は、10代から定期的な検診を受けて発症リスクを抑えることが重要です。ポリープの進行具合によっては、大腸を全て取り除く手術が行われる可能性があります。しかし、大腸の全摘出は術後の生活に支障を来すため、主治医や看護師と相談しながら治療の方向性を決めていきましょう。

※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-21).

※2参考:一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会.「遺伝性腫瘍とは」"家族性大腸腺腫症(FAP)どのような病気ですか?".

https://jsht-info.jp/general_public/abouts/fap/ ,(参照2024-12-22).

4. 遺伝性網膜芽細胞腫

遺伝性網膜芽細胞腫は、小児期に発症するまれながんで、目の網膜に腫瘍ができる病気です。片目のみに発生する片眼性と、両目に発生する両眼性の2つのタイプがあります。RB1遺伝子の変異が原因とされており、5歳頃までに症状が出るといわれています(※1)。

本来黒い瞳孔が白く反射しているように見える猫目現象が起きたり、 眼部の腫れや充血が見られたりするのが特徴です。斜視や眼球のけいれんが起こる可能性もあります(※2)。

また、治療してから数年後に他のがんとなって発見される可能性もあります。このようなケースにおいて、早期発見することは容易ではありません。そのため、治療後の経過観察も含め、主治医とよく相談しながら治療を進めていきましょう。

※1参考:一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会.「遺伝性腫瘍とは」"網膜芽細胞腫".

https://jsht-info.jp/general_public/abouts/retinoblastoma/ ,(参照2024-12-22).

※2参考:国立がん研究センター.「網膜芽細胞腫〈小児〉について」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/retinoblastoma/about.html ,(参照2024-12-22).

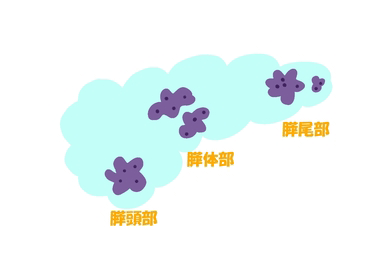

5. 多発性内分泌腫瘍症1型

多発性内分泌腫瘍症1型は、内分泌腺(ホルモンを分泌する器官)に複数の腫瘍ができる遺伝性疾患です。MEN1遺伝子の変異によって発症します(※1)。

主に、副甲状腺、膵臓、下垂体に腫瘍を引き起こすケースが多く、ホルモンのバランスが乱れることで症状が出てくるのが特徴です。副甲状腺、膵内分泌腺、下垂体のうち2つに腫瘍が見られた場合に診断されます。なお全て発症する患者さんは、全体のうち約20%です(※2)。

副甲状腺に腫瘍ができると、血中のカルシウム濃度が上がり、倦怠感やだるさ、口の渇き、吐き気などが見られる可能性があります(※1)。そのため、もし罹患が疑われる場合は、血液検査でホルモンやカルシウムの濃度を調べたり、画像検査を受けたりしましょう。

※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-22).

※2参考:一般社団法人日本内分泌学会.「多発性内分泌腫瘍症(Multiple Endocrine Neoplasia:MEN)」.

https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=111 ,(参照2024-12-22).

6. 多発性内分泌腫瘍症2型

多発性内分泌腫瘍症2型は、RET遺伝子の変異が原因で発症し、内分泌腺に腫瘍ができやすくなる病気です(※1)。

この病気は、主にMEN2A、MEN2Bの2つに分かれるのが特徴です。MEN2Aでは、主に副甲状腺機能亢進や甲状腺髄様がん、褐色細胞腫などがよく見られます。一方でMEN2Bでは、マルファン様症状(手足の長さなどを含む体型の変化が見られる症状)や神経腫を引き起こす可能性があります。なお、MEN2Bでは副甲状腺機能亢進症の発症は見られません(※2)(※3)。

治療を適切に進めるためには、まず血液検査でホルモンやカルシウムの濃度を調べる必要があります。甲状腺の超音波検査も定期的に受けましょう。

※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-22).

※2参考:難病情報センター.「マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群(指定難病167)」.

https://www.nanbyou.or.jp/entry/4792 ,(参照2024-12-22).

※3参考:一般社団法人日本内分泌学会.「多発性内分泌腫瘍症(Multiple Endocrine Neoplasia:MEN)」.

https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=111 ,(参照2024-12-22).

7. リー・フラウメニ症候群

リー・フラウメニ症候群は、TP53遺伝子の変異が原因で起こる病気です。この症候群にかかると、閉経前乳がん、肉腫、脳腫瘍、副腎皮質がん、白血病などが若い年齢で発症する可能性があります(※1)。

放射線治療は二次性悪性腫瘍と呼ばれる合併症のリスクがあるため、それ以外の治療法を選択するのが一般的です。乳がん治療では、直接がんを取り除く摘出手術ではなく、乳房切除術を選択する場合があります(※2)。

子どもから大人までにがんを発症する可能性があるため、もし発症が疑われる場合はMRIなどの検査を定期的に受け、早期発見に努めましょう(※3)。

※1参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-22).

※2参考:難病情報センター.「その他分野|リ・フラウメニ(Li-Fraumeni)症候群とその類縁症候群(平成23年度)」.

https://www.nanbyou.or.jp/entry/2243 ,(参照2024-12-22).

※3参考:一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会.「遺伝性腫瘍とは」"リー・フラウメニ症候群".

https://jsht-info.jp/general_public/abouts/li-fraumeni/ ,(参照2024-12-22).

遺伝性腫瘍と家族性腫瘍の違い

遺伝性腫瘍は、特定の遺伝子変異が親から子へ受け継がれることでリスクが高まります。一方、家族性腫瘍は家族内で同じがんが繰り返し起きるものの、遺伝子変異が特定されない場合が多く、生活習慣や環境要因も影響しています(※)。

つまり、遺伝性腫瘍は遺伝子の問題に直結し、家族性腫瘍は複数の要因が絡んでいる点が異なります。

※参考:国立がん研究センター中央病院.「用語集」."家族性腫瘍・遺伝性腫瘍”.

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/genome/040/index.html ,(参照2024-12-22).

がんの遺伝リスクの判定方法

がんになりやすい遺伝子が体内の細胞に存在しているのかを判定するには、医療機関でがん遺伝子検査を受ける必要があります。がん遺伝子検査とは、血液や唾液などを用いて、特定の遺伝子に変異があるのかを調べる検査です。

検査の区分は、主に以下の2つに分けられます(※1)。

- ●体細胞遺伝⼦検査:

がん細胞の遺伝子の配列を調べる - ●生殖細胞系列遺伝子検査:

生まれたときから体内にある「がんに変異する可能性がある遺伝子」の配列を調べる

前者の体細胞遺伝⼦検査は、がんの診断や治療効果の有無、副作用発症のリスクを調べるために実施する検査です(※2)。遺伝性腫瘍がないかを調べる際は、後者の生殖細胞系列遺伝子検査を行います。具体的には、医療機関で血液を採取して特定の遺伝子変異があるか調べる流れです。

検査結果に基づき、予防的な措置や定期的な検診スケジュールを計画することで、がんの早期発見やリスク低減が可能となります。「自分はがんにかかりやすい体質なのではないか」と不安な場合は、医療機関で検査を受けてみましょう。

※1参考:国立がん研究センター東病院.「「がん」と「遺伝」Q&A キホンのキ」.

https://www.ncc.go.jp/html/scrum-japan/gan_to_iden/index.html ,(参照2024-12-22).

※2参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「がん医療における遺伝子検査 もっと詳しく」.

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/genomic_medicine/gentest02.html ,(参照2024-12-22).

遺伝リスクを持つ場合の具体的な対策

遺伝リスクを持つ場合、がんの発症を防ぐための具体的な対策を講じることが重要です。以下に主な対策を挙げます。

- ●予防的措置(遺伝子検査・定期健診の受診・生活習慣の見直しなど)

- ●遺伝カウンセリングの活用

予防的措置

予防措置の例には、以下のようなものがあります(※)。

- ●遺伝子検査を受ける

- ●定期健診を怠らない

- ●生活習慣を改善する

遺伝子検査では、自分の細胞の中にがん発症につながる特異的な遺伝子がないかを確認できます。検査結果を基に、今後どのような対策や治療を進めていけばよいかが明確になるため、受けられるか医療機関に問い合わせてみましょう。

また、定期健診の受診も重要です。遺伝的な要素が関わっているがんは、若いうちに発症するリスクがあります。早い段階で見つかれば、治療の選択肢が広がって予後の改善が期待できます。がん検診は、お住まいの自治体の医療機関で受けられるため、案内状が届いたら内容を確認して受診しましょう。被保険者(企業に属して働いている人)は、職場と提携している医療機関で特定健康診査を受診してください。

「遺伝性」とはいうものの、生活習慣の見直しも不可欠です。禁煙や「節酒」を心掛けるのはもちろん、塩分や野菜、果物の摂取量をバランス良く保ち、基準を超えないようにするのも重要です。また、運動で体を動かして適正な体形を維持することで、がんのリスクを軽減できます。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「科学的根拠に基づくがん予防 がんになるリスクを減らすために」.

https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html ,(参照2024-12-22).

遺伝カウンセリングの活用

予防的措置の他、遺伝カウンセリングの活用も検討しましょう。遺伝カウンセリングとは、遺伝が関与する病気やそれに伴う心の不安、疑問などを専門家に相談できる場です(※)。一人や家族同士で抱え切れない不安を専門家に話すことで気持ちが整理され、今後の選択肢や対策に関する的確なアドバイスを受けられます。

カウンセリングで確認される内容には、以下のような項目があります。

- ●自分や家族の病歴や発症したがんの種類

- ●遺伝子検査を受けたいと思ったきっかけ

- ●遺伝子検査の結果(過去に受けている場合)

これらの質問は、個人のリスクを的確に評価するためだけでなく、心理的サポートや次のステップを計画するうえで重要な情報として用いられます。こうした確認だけでなく、出産や子どもへの影響、家族への伝え方などに関する相談も可能です。カウンセリングを希望される方は、お近くの医療機関にご相談ください。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「遺伝性腫瘍」.

https://ganjoho.jp/public/cancer/hereditary_tumors/index.html ,(参照2024-12-22).

がんの主な治療法とは

がんの治療法は、がんの種類や進行度、患者さんの体調や希望に応じて選択されます。主な治療法には以下のものがあります。

- ●手術療法

- ●薬物療法

- ●放射線治療

- ●免疫療法

1. 手術療法:

がんを摘出手術で取り除く

手術療法とは、がんとその周辺の組織やリンパ節を摘出手術で取り除く方法です(※)。

体にメスを入れて直接見ながらがんを取り除く開腹手術、腹腔鏡などで特定の部位をモニターに映しながら手術する腹腔鏡下手術などがあります。そこまで進行していない胃がんや大腸がんの場合、内視鏡でがんを取り除く場合があります。

痛みや感染症などの合併症を引き起こす可能性があるため、手術を行う前からリハビリテーションで合併症のリスクを軽減するのが一般的です。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「手術(外科治療)」.

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/operation/index.html ,(参照2024-12-22).

2. 薬物療法:

薬の作用でがん細胞を攻撃する

薬物療法は、特定の薬の作用でがん細胞を攻撃する方法です。薬によって治療の進め方が異なり、化学療法とも呼ばれています。

薬物療法では、主に以下のような薬を用いて治療を進めます(※)。

- ●細胞障害性抗がん薬:

がん細胞が増える仕組みを阻止する - ●分子標的薬:

がん細胞の特定の分子だけを狙って攻撃する - ●内分泌療法薬(ホルモン療法薬):

ホルモンの働きを抑えてがんを治療する

副作用が強く出る可能性もあるため、患者さんの体調やスケジュールに合わせて入院するのか通院で治療を進めるのかを決定します。脱毛などの容姿の変化が見られる可能性もあるため、主治医や看護師、その他相談センターなどに相談しながら治療計画を作りましょう。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「放射線治療」.

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/operation/index.html ,(参照2024-12-22).

3. 放射線治療:

放射線を照射してがんを除去する

放射線治療は、放射線をがん細胞に照射してがんの症状緩和、除去を目指す方法です(※)。体にメスを入れずに特定の位置に向かって放射線を照射するため、他の治療を比べて痛みが少ないとされています。

具体的には、治療前にシミュレーションを実施し、その後リニアック(放射線を当てるための装置)に入って体の外から放射線を当てていきます。治療してから半年~数年後に副作用が起こる可能性があるため、定期的な経過観察が必要です。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「薬物療法」.

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/drug_therapy/index.html ,(参照2024-12-22).

4. 免疫療法:

体にメスを入れずに免疫機能の力で治療する

免疫療法とは、患者さん自身の免疫の力でがん細胞を攻撃する方法です(※)。放射線治療と同様、比較的痛みが少ないとされています。

免疫機能とは、体の外から良くない物質やウイルスが入った際に体を守ろうと防御する働きです。がんによって患者さんの免疫機能が弱まると、がん細胞を攻撃する力が低下してしまいます。

免疫療法は、免疫が持つがん細胞への攻撃力を維持するための治療です。効果が出るまでに時間を要す場合がありますが、効果が出れば長時間続くともいわれています。

※参考:国立研究開発法人国立がん研究センター.「免疫療法」.

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/immunotherapy/index.html ,(参照2024-12-22).

がんの遺伝性腫瘍は早期発見が鍵となる

遺伝性腫瘍は、特定の遺伝子変異が原因で起こる病気です。しかし、発症リスクを持つ人全員が必ずがんになるわけではありません。リスクを軽減するには、早期の遺伝子検査や生活習慣の見直し、定期健診の受診などの対策が重要です。遺伝性腫瘍について悩んでいることがあれば、遺伝カウンセリングも活用してみましょう。不安や悩みを打ち明けることで、少しでも心が軽くなるかもしれません。

また、治療法は患者さんの体の状態や希望、スケジュールによって変わります。家族も一緒になって話し合いながら、完治に向けて治療を進めていきましょう。

瀬田クリニック東京では、がん免疫療法の専門医療機関として、患者さん一人ひとりのがん細胞の特徴を調べる個別化治療を行っています。また遺伝子検査も実施しており、これは患者さんごとの遺伝子変異を特定した上で行う免疫細胞治療に応用しています。ご興味のある方はぜひご相談ください。

無料

- 資料請求・お問合せ

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

当院の免疫療法に関するパンフレットを無料でお届けします。医師が免疫療法のよくある質問にお答えする小冊子付き。

詳しくはお電話やフォームからお申込みください。

- メールフォームはこちら

資料請求

関連性の高いコラム記事

-

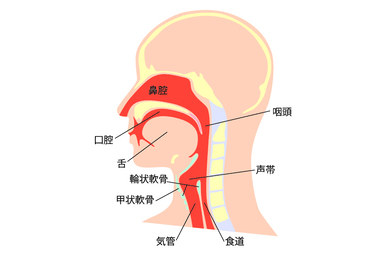

扁平上皮癌とは?発生部位ごとの特徴や症状・原因・治療法を紹介

2025.12.26瀬田クリニック東京

-

悪性新生物とは何か?がんとの違いや診断名の意味を解説

2025.12.19瀬田クリニック東京

-

胆管がんとは?症状や主なリスク要因、治療法を解説

2025.12.12瀬田クリニック東京

-

肝臓がんの初期症状は?早期発見のために押さえておくべきポイントを解説

2025.12.05瀬田クリニック東京

-

胃がん症状 初期に見逃しやすいサインから進行時の変化まで解説

2025.11.21瀬田クリニック東京

-

「かゆみ」はがんの初期症状?注意すべき症状や治療方法を紹介

2025.11.07瀬田クリニック東京

-

白血病の原因とは?リスク要因や症状、治療法を詳しく解説

2025.10.24瀬田クリニック東京

-

甲状腺がんの初期症状とは?がんの種類や発症原因、治療方法を解説

2025.10.17瀬田クリニック東京

-

咽頭がんとは?症状や原因、検査方法、治療方法を発生部位別に紹介

2025.10.10瀬田クリニック東京

-

多発性骨髄腫とは?症状から治療法、免疫細胞治療に関する情報まで徹底解説

2025.10.03瀬田クリニック東京

-

乳がん対策のポイントは正しく知ること!基礎知識から免疫細胞治療の実例まで徹底解説

2025.09.26瀬田クリニック東京

-

膵臓がんの特徴と注意点とは?症状からリスク要因、免疫細胞治療まで徹底解説

2025.09.19瀬田クリニック東京

-

前立腺がんとは?症状や原因、診断の流れ、進行度別の治療方法を解説

2025.09.12瀬田クリニック東京

-

放射線治療の副作用による下痢の症状とは?原因から対処法まで解説

2025.09.05瀬田クリニック東京

-

大腸がんとは?特有の症状や発症原因、早期発見のポイントを徹底解説

2025.08.29瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんに初期症状はある?発症の原因や予防方法・治療法を解説

2025.08.22瀬田クリニック東京

-

がんが発生する仕組みとは?原因や予防方法、治療方法まで徹底解説!

2025.08.08瀬田クリニック東京

-

がんの痛みはなぜ起こるの?原因や治療方法、日常生活でできる緩和法を解説

2025.08.01瀬田クリニック東京

-

40代でがんにかかる確率は?罹患数の多いがんの種類や対応している検診、治療法を解説

2025.07.04瀬田クリニック東京

-

30代でがんにかかる確率は?兆候や予防線、治療法を解説

2025.06.27瀬田クリニック東京

-

肺がんとは?代表的な症状や種類にくわえ治療法までを解説

2025.06.13瀬田クリニック東京

-

がんの進行速度はどう決まる?要因や進行を抑える方法を解説

2025.05.30瀬田クリニック東京

-

肝臓がんによる痛みの原因は何?対処法と治療法を解説

2025.05.23瀬田クリニック東京

-

多段階発がんとは?がん発生の仕組みと予防方法を解説

2025.05.09瀬田クリニック東京

-

がんは遺伝するの?遺伝性腫瘍の種類やリスク、対策を解説

2025.05.02瀬田クリニック東京

-

がんでお腹が空かない理由と対策とは?食欲不振の対策も解説

2025.04.18瀬田クリニック東京

-

口唇がんの初期症状とは?原因やステージごとの進行度合い、代表的な治療法を解説

2025.04.04瀬田クリニック東京

-

がんは2年以内の再発率が高い?再発のメカニズムや治療法、再発リスクを軽減する予防策を解説

2025.03.28瀬田クリニック東京

-

舌がんの進行速度は?進行度合いや治療法、舌がんを予防するために心掛けたいことを解説

2025.03.14瀬田クリニック東京

-

食道がんとげっぷは関係がある?具体的な症状やステージ、治療方法を解説

2025.02.21瀬田クリニック東京

-

小葉がんとは?主な症状や診断方法、治療法を解説

2025.02.07瀬田クリニック東京

-

花咲き乳がんは潰瘍を形成した乳がん 症状や進行過程、治療方法を解説

2025.01.10瀬田クリニック東京

-

がんの前兆の可能性がある症状とは?部位別の初期症状や治療法も解説

2024.12.27瀬田クリニック東京

-

抗がん剤使用中に貧血になりやすいのはなぜ?要因や対処法を解説

2024.12.13瀬田クリニック東京

-

がんの標準治療とは科学的根拠に基づいた治療!メリット・デメリットやその他の治療法を解説

2024.11.29瀬田クリニック東京

-

がんによる腹水の原因や治療法は?免疫療法との併用治療も解説

2024.11.22瀬田クリニック東京

-

女性特有のがんで腰痛になる?主な種類や治療法を解説

2024.10.11瀬田クリニック東京

-

がんではない悪性腫瘍はある?悪性腫瘍の種類や良性腫瘍との違いなどを紹介

2024.10.4瀬田クリニック東京

-

小児がんになりやすい子どもの特徴は?小児がんの概要や発見のきっかけ、種類について解説

2024.9.20瀬田クリニック東京

-

スキルス胃がんになりやすい人の特徴は?原因や症状、治療方法も解説

2024.9.13瀬田クリニック東京

-

がんの手術療法の術後合併症とは?術後合併症の種類やリスクを軽減する方法を解説

2024.9.6瀬田クリニック東京

-

子宮頸がんが発覚するきっかけは?基礎知識やステージ、治療法なども解説

2024.8.23瀬田クリニック東京

-

骨肉腫の主な症状や進行、現在の治療法について解説

2024.8.16瀬田クリニック東京

-

化学療法と抗がん剤の違いとは?化学療法による治療内容や他の治療法との違いを解説

2024.8.2瀬田クリニック東京

-

骨のがんはどんな病気? 主な種類や症状、検査、治療法について分かりやすく解説

2024.7.26瀬田クリニック東京

-

現代のがん治療の最先端とは?先進医療の注意点などを解説

2024.7.19瀬田クリニック東京

-

重粒子線治療の特徴やメリット・デメリットについて解説

2024.6.28瀬田クリニック東京

-

化学療法とは? 特徴やメリット・デメリットを詳しく解説

2024.6.26瀬田クリニック東京

-

メラノーマ(悪性黒色腫)とは? 症状や治療方法を詳しく解説

2024.6.20瀬田クリニック東京

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求