食道がんに対する免疫細胞治療の症例紹介

瀬田クリニックグループでがん免疫療法(免疫細胞治療)を受けられた食道がんの方の症例(治療例)を紹介します。症例は治療前後のCT画像や腫瘍マーカーの記録など客観的データに基づき記載しています。

食道がんの症例

症例① 77歳 男性Ⅳ期食道がんで標準治療終了後に免疫細胞治療を実施し肺転移が縮小し、さらに低用量のニボルマブ(オプジーボ)の併用により寛解、安定を得られている症例

77歳 男性Ⅳ期食道がんで標準治療終了後に免疫細胞治療を実施し肺転移が縮小し、さらに低用量のニボルマブ(オプジーボ)の併用により寛解、安定を得られている症例

77歳 男性

77歳 男性治療までの経緯

2017年7月、物が飲み込みにくくなり検査を受けたところ、食道がんが発見され、既に多発性にリンパ節に転移していました。ステージⅣの診断です。

一旦、放射線化学療法が効果を発揮したものの、その後肺に転移。その後標準治療を続けましたが、転移巣が増大し2018年8月を最後に化学療法は中止。主治医と相談したところ、これ以上の標準治療はないとのことで当院を紹介されました。

治療内容と経過

2018年10月より治療開始。

患者さんの免疫状態を調べるための検査「免疫機能検査」を実施したところ、T細胞が大きく減少していたため、まずは、それを補うためにアルファ・ベータT細胞療法を3回施行しました。(1回目の治療を施行した時期に脳転移が発見され、サイバーナイフを実施しています)。2018年12月からは樹状細胞ワクチンも実施しました。

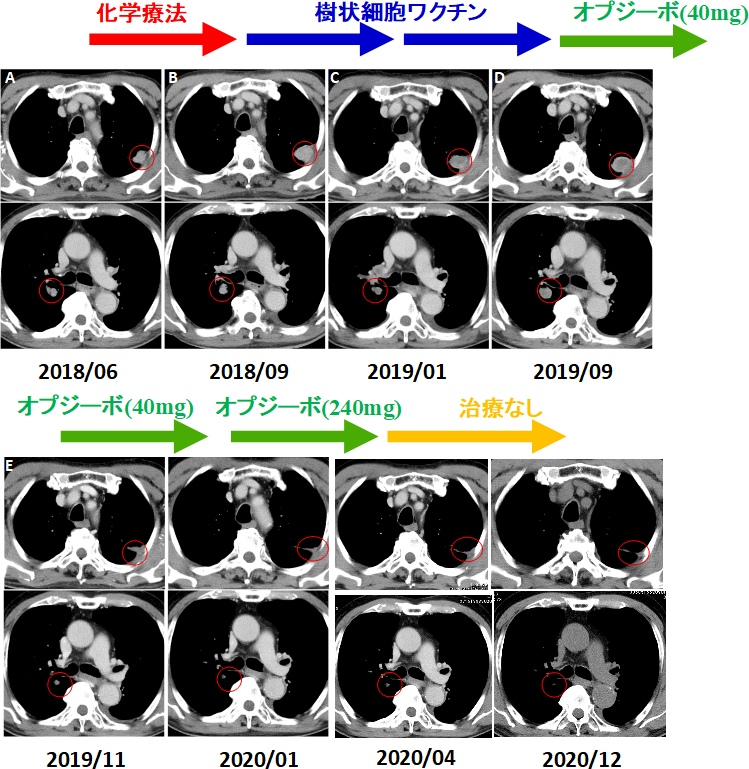

結果、食道がんの腫瘍マーカーであるSCCは2018年10月の6.8から2019年3月時点で3.9と下降しました。2019年1月に撮影した胸部のCTで、治療開始前に比べて肺転移の縮小(PR:部分奏効)が見られました。

血液検査でも、治療前後でがんを攻撃するリンパ球数の数が明らかな増加を示していました。なお、2019年2月には、左上肢の浮腫に対して、鎖骨下リンパ節へ5回の放射線照射を実施しています。

2019年4月の脳CTでは転移も縮小、胸部X線でも肺転移の増大は見られませんでした。その後、数ヶ月に1回の免疫細胞治療を行い、経過観察していましたが、2019年9月のCTで一端、縮小していた肺転移が増大傾向でした。2019年10月より2020年1月までの間に5回の低用量(40mg/body)のニボルマブの点滴を行いました。2019年11月、2020年1月のCTでは肺転移は著しく縮小しました。SCCも1.9まで下降しました。

その後は2020年3月から2020年4月までに4回の標準量(240mg/body)のニボルマブの点滴を受けています。2020年4月以降は、化学療法、ニボルマブ、免疫細胞治療などいっさいの治療は受けず、経過観察されていますが、2022年1月のCTにて肺転移などの悪化はまったくありません。また、脳転移の再発もなく、元気にゴルフも楽しんでいます。SCCも下降したままです。

考察

当院に紹介された時点で既に放射線、抗がん剤、セカンドラインの抗がん剤の治療を受けていましたが、病気は進行してきておりました。ただ、食事も取れ、体力もあり、全身状態は保たれており、主治医との連携のもと、免疫細胞治療を実施することとなりました。

既に化学療法の適応はなく、免疫細胞治療単独での治療方針でしたが、治療開始時点で脳転移による麻痺、また、鎖骨下のリンパ節の腫れによる左上肢の浮腫があったため、脳転移と鎖骨下リンパ節への放射線照射を行い、麻痺や浮腫は改善しました。2018年10月より4ヶ月間の免疫細胞治療により、2019年1月には肺転移は縮小しました。しかし、その後8ヶ月後には肺転移が再び、増大傾向がみられたため、低用量のニボルマブの併用を行いました。

がん細胞はT細胞からの攻撃に対してバリア(チェックポイント)を設けて攻撃をかわしています。このバリアを解除する薬がニボルマブなどの免疫チェックポイント阻害剤です。T細胞やNK細胞によりがんを攻撃させる免疫細胞治療においては、このバリアが強く働くと効果があがりにくいことになります。一方、攻撃が十分に働いていないとニボルマブなどの免疫チェックポイント阻害剤だけでは効果は得られません。

免疫チェックポイント阻害剤は時に重篤な副作用を生じることが報告されており、併用治療には十分な副作用へのフォロー体制をとっています。瀬田クリニック東京では低容量(標準量の1/10から1/6量)を使用していますが、現在まで重篤な副作用の発生はありません。瀬田クリニック東京では2017年より免疫チェックポイント阻害剤と免疫細胞治療の併用による臨床研究を開始しています。安全性の試験が終了して、現在は有効性に関する検討を進めています。

なお、このケースを含めて食道がんの2例を論文で報告しています。

/wp-content/uploads/2021/04/4d04fa65e7bab22565402fa7af4cfa27.pdf

症例② 64歳 女性Ⅳb期の食道がんに対し、化学療法と免疫細胞治療の併用でがん消失後、免疫細胞治療の単独治療で長期にわたり良好な全身状態を得られている一例

64歳 女性Ⅳb期の食道がんに対し、化学療法と免疫細胞治療の併用でがん消失後、免疫細胞治療の単独治療で長期にわたり良好な全身状態を得られている一例

64歳 女性

64歳 女性治療までの経緯

2007年4月、喉に違和感があり検査を受けたところ、下部食道がんが胃・肝臓・膵臓まで浸潤しており、頸部も含む多発リンパ節転移がみられました(ステージⅣb)。通過障害が著明に表れたため胃ろうを造設しました。

広範囲にがんが進行しているため、化学放射線療法は適応外と診断され、化学療法のみが選択されました。同年9月初旬より、延命効果を期待して化学療法(FP)のみを4週間隔にて開始しました。翌月、患者さんが雑誌で免疫細胞治療を知り、化学療法と併用しながら瀬田クリニックで免疫細胞治療を開始したいことを主治医に相談したところ、紹介状を書いていただけることとなりました。

治療内容と経過

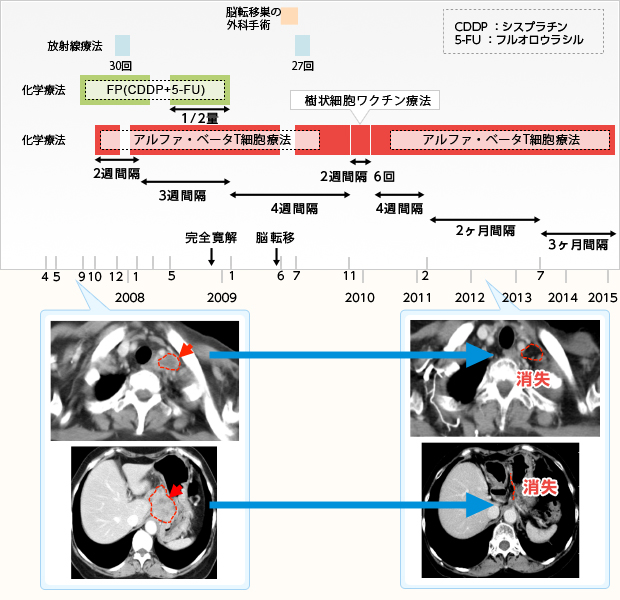

2007年10月より、化学療法(FP)との併用でアルファ・ ベータT細胞療法を2週間隔で開始しました。同年11月、大幅な原発巣の寛解を観察。放射線治療の併用を主治医より提案され、翌月に施行したところ、原発巣と転移巣の大きさが徐々に縮小し、2008年秋頃には完全寛解しました。

その後、アルファ・ ベータT細胞療法を4週間隔で継続治療しました。翌年6月に脳転移が見つかり、外科的手術と放射線治療を行いました。手術後は切除した組織を抗原(がんの目印)として、セル・ローディング・システムを使った自己がん細胞感作樹状細胞ワクチンを6回実施しました。その後はアルファ・ ベータT細胞療法を4週間隔で再開し、2011年2月からは治療間隔を2ヵ月間隔に延ばし、2013年3月からは3ヶ月間隔に延ばしています。IVb期食道がんと診断後7年、脳転移手術後5年経過後の2014年12月現在も無再発かつ良好な全身状態で経過しています。

考察

広範囲に進行した食道がんは根治的治療が困難であり、多くは緩和治療の対象となります。この患者さんも同様の状態でしたが、化学療法に免疫細胞治療を併用することで完全寛解まで到達でき、長期に亘り現在(2014年12月)も良好な全身状態を維持しながら継続治療できている一例です。免疫細胞治療は、経過観察しながら適宜、治療間隔を延ばすことで経済的負担軽減にも寄与されるものと思われます。

このように、化学療法や放射線療法との併用治療ができ、かつ化学療法のように身体に負担をかけることなく長期に亘り継続治療できることが、免疫細胞治療の特徴と考えられます。

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求

資料請求

資料請求