腎臓がんに対する免疫細胞治療の症例紹介

瀬田クリニックグループでがん免疫療法(免疫細胞治療)を受けられた腎臓がんの方の症例(治療例)を紹介します。症例は治療前後のCT画像や腫瘍マーカーの記録など客観的データに基づき記載しています。

腎臓がんの症例

症例① 70歳代 男性免疫細胞治療単独によりがんが消失し5年半以上が経過している腎細胞がんの症例

70歳代 男性免疫細胞治療単独によりがんが消失し5年半以上が経過している腎細胞がんの症例

70歳代 男性

70歳代 男性治療までの経緯

2013年8月、検診にて血尿の指摘を受け精密検査を実施し、腎細胞がんと診断されました。10月に左腎部分切除の手術を行いました。手術時の診断ではステージIIIでした。

2014年1月、左腎周囲に再発がみられ、化学療法(スニチニブ)を開始しました。しかし、徐々に腎機能が悪化し、3月より別の分子標的薬を使用した化学療法(エベロリムス)に変更しました。5月に急性肝障害(胆汁うっ滞型肝障害)となったため、化学療法(エベロリムス)を中止しました。その後、2014年6月に免疫細胞治療を検討するため、当院を受診されました。

治療内容と経過

2014年6月よりアルファ・ベータT細胞療法を開始しました。8月にはがんの再発部分が増大し、免疫機能検査、HLA検査、免疫組織化学染色検査の結果、樹状細胞ワクチンが適応可能と判断されたことから、9月より樹状細胞ワクチンとアルファ・ベータT細胞療法の併用を開始し、腫瘍の縮小を確認、その後、2年間は1~2ヵ月ごとに細胞投与、2016年から2019年9月まで4~6ヶ月ごとの頻度で細胞投与を継続しました。2015年12月の画像診断上、腫瘍が見えなくなり(完全寛解)、その状態が2021年3月の画像診断でも維持していることが確認認できました。

考察

転移再発腎細胞がんでは以前より免疫に作用する薬剤が15~18%の患者さんに効果があることが知られており、分子標的薬が登場する前は第一選択の化学療法でした。転移再発腎細胞がんのがん組織には様々なリンパ球が集まっていることが分かっており、特に腫瘍浸潤リンパ球(リンパ節やがん組織に入り込んでいるリンパ球のこと)は他のがんよりも多く、その中には制御性T細胞(Tregと呼ばれ、免疫反応を弱める働きをする細胞)や細胞障害性T細胞(キラーT細胞と呼ばれ、がんを攻撃する細胞)などが含まれています。一方で、転移再発腎細胞がんでは、免疫状態のバランス異常やTregの増加がみられ、この異常は病期や病状に関連していることも報告されていることから、がんに対する免疫応答が破たんし、病状を悪化させていると考えられています。

この患者さんでは、免疫細胞治療単独で治療効果が認められました。その治療前後の血中リンパ球数の状態を解析したところ、治療後にTregが減少し、免疫抑制状態(免疫が正常に働けなくなっている状態)が改善されていたことと共に、免疫が正常に働くために必要なアルファ・ベータT細胞やキラーT細胞が増加していたことがわかりました。これらの免疫状態の変化が実際のがん組織内でどのように関連しているかは、今後の検討課題ですが、免疫細胞治療単独で効果が見られたのはTregが減少したことで免疫抑制状態が改善されたことや免疫が正常に働くための細胞が増加したことが関係していた可能性があります。

近年では転移再発腎細胞がんに対しては分子標的薬が化学療法の中心となっています。その多くはチロシンキナーゼ阻害剤ですが、がん免疫応答に深く関与していることが明らかにされています。例えばこの患者さんに用いられたスニチニブは免疫が正常に働くための細胞の機能抑制やTregの増加を促す骨髄由来免疫抑制細胞(MDSCと呼ばれ、がんを攻撃する免疫細胞を無力化する細胞)を抑制することが知られています。またエベロリムスは樹状細胞の成長に関わっていることも明らかになっています。

このように、転移再発腎細胞がんに対する免疫治療と分子標的薬の併用による複合免疫治療は、今後治療成績を向上させる可能性があると考えられます。

治療の経過

| 2013年8月 | 腎細胞がんと診断 |

|---|---|

| 2013年10月 | 左腎部分切除術を行う |

| 2014年1月 | 左腎周囲に再発がみられ、スニチニブによる化学療法を開始 |

| 2014年3月 | 腎機能悪化の為、分子標的薬をエベロリムスに変更 |

| 2014年5月 | 急性肝障害によりエベロリムスを中止 |

| 2014年6月 | アルファ・ベータT細胞療法を開始、免疫機能検査・HLA検査・免疫組織化学染色検査を実施 |

| 2014年8月 | 再発部分のがんの増大が認められる |

| 2014年9月 | アルファ・ベータT細胞療法と樹状細胞ワクチンの併用を開始 |

| 2014年11月 | CRPが基準値以下に低下 その後、治療を継続、がんは縮小した状態を維持している |

| 2015年12月 | 画像診断上、腫瘍が見えなくなる(寛解) |

| 2021年3月 | 画像診断上、腫瘍が見えなくなる(寛解)状態を維持している |

症例② 67歳 男性腎細胞がん術後両側肺転移に対し、アルファ・ベータT細胞療法で長期不変を維持した例(Ⅱ期腎細胞がん)

67歳 男性腎細胞がん術後両側肺転移に対し、アルファ・ベータT細胞療法で長期不変を維持した例(Ⅱ期腎細胞がん)

67歳 男性

67歳 男性治療までの経緯

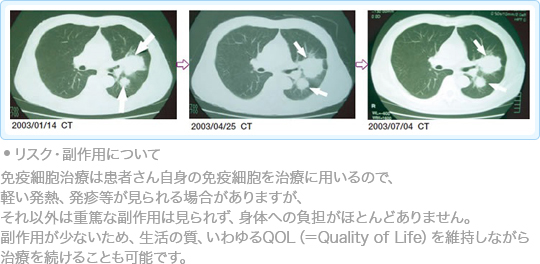

2000年4月22日、右腎細胞がんの診断にて右腎全摘手術を受けましたが、術後2001年6月のCTにて両側肺転移が発見されました。2001年7月10日から2002年7月16日までサイトカイン療法(インターフェロンα)を継続するも、副作用にて中止されました。2002年12月の骨シンチグラムでは骨転移はみられませんでした。2003年1月14日のCT検査で両側肺転移が増大していると判定を受け、当院を紹介されました。

治療内容と経過

2003年1月21日に当院を初診されました。全身状態は良く、、アルファ・ベータT細胞療法を開始しました。2003年4月25日のCTでは肺転移巣は安定していました。更に2週間ごとに治療を続け、12回目の2003年7月8日まで全身状態は良好に保たれ、2003年7月11日のCTでも肺転移病巣は安定していると判定されました。その後は4週に1回のペースでアルファ・ベータT細胞療法を継続しましたが、2003年10月17日のCTでは部分的な増大が認められました。2004年2月18日20回目の投与まで4週毎の治療を行い、その後2か月毎に計22回目の治療まで行いました。2004年7月初めのCTで肺転移病巣が増大し、サイトカイン療法(インターロイキン2)のため入院となり、当院の治療を終了しました。

考察

この患者さんが治療された2003年当時は、進行腎がんに関しては分子標的薬などは登場しておらず、サイトカイン療法を行うことが一般的でした。この患者さんの場合にも、サイトカイン療法(インターフェロンα)を1年間投与されましたが、副作用のため治療が中止され、アルファ・ベータT細胞療法単独で行ったところ、6ヵ月間の長期不変を維持することができました。しかし、治療間隔を延長するに従い増大し、全治療期間1年半で治療終了となり、別なサイトカイン療法(インターロイキン2療法)に移行しました。アルファ・ベータT細胞療法中は副作用もなく、QOL(生活の質)の保たれた状態でした。現在では、様々な分子標的薬が使用されており、同時併用の検討を進めています。

症例③ 71歳 女性肝臓、肺転移した4期の腎盂がんにおいて、化学療法、キイトルーダによる標準治療が無効であったが、アルファ・ベータT細胞療法により寛解した例

71歳 女性肝臓、肺転移した4期の腎盂がんにおいて、化学療法、キイトルーダによる標準治療が無効であったが、アルファ・ベータT細胞療法により寛解した例

71歳 女性

71歳 女性治療までの経緯

過去に卵巣がん、大腸がん、右腎盂がんなどの既往のある家族性腫瘍の患者さんです。これまでに罹患したがんは早期に発見され、手術で根治的に切除され、既に10年以上経過して、完治していました。

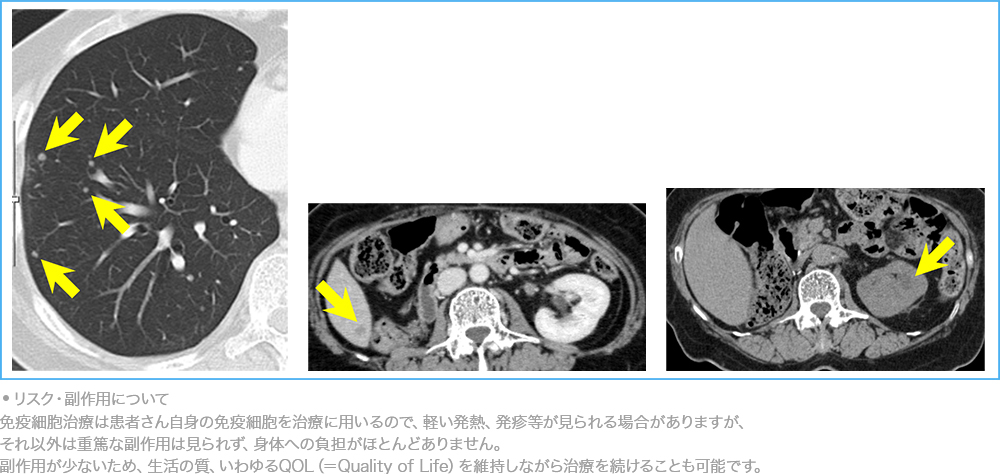

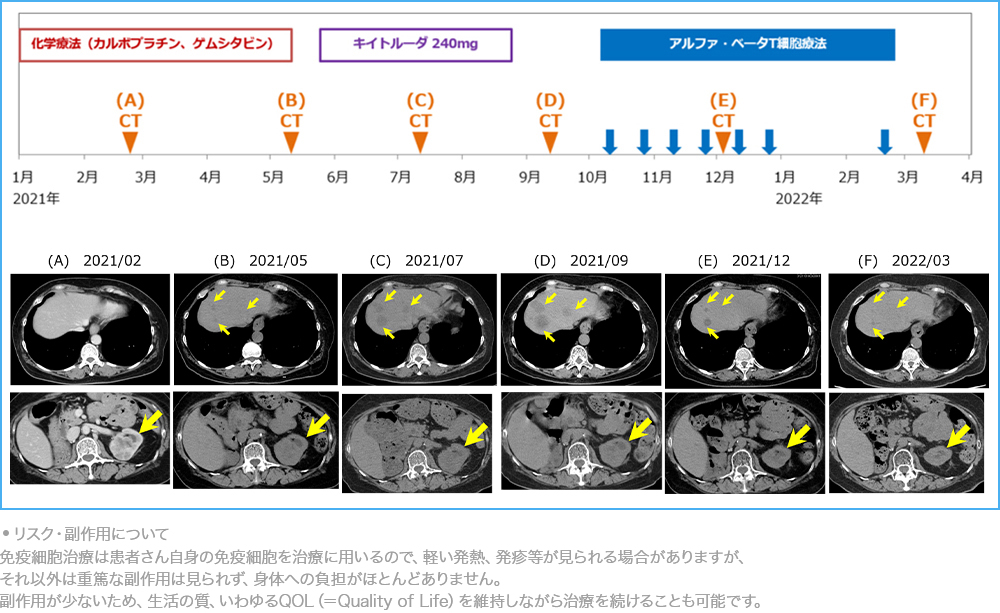

2020年9月、血尿があり、精密検査を受けたところ、左腎盂がんと診断されました。その時点で肝臓や肺へ多発転移しており、4期の診断でした(図1)。手術の適応がなく、2020年11月より化学療法(カルボプラチン、ゲムシタビン)が開始されました。2021年2月のCTでは肝転移は縮小し、腎盂のがんも増大しておりませんでしたが(図2A)、2021年5月のCTでは腎盂のがんは増大し、さらに肝臓には新たに複数の転移の出現もあり(図2B)、2021年4月までで化学療法は中止となりました。

2021年5月から1回あたり240mgのキイトルーダによる治療を開始しました。しかし、2021年7月のCTでは肝転移は増大、腎盂もやや増大しておりました(図2C)。キイトルーダの中止も考えましたが、遅延した効果の発現の可能性も考えて継続することになりました。しかし、9月のCTでは肝転移がさらに増大しており(図2D)、腎盂のがんも明らかに増大したため、キイトルーダは8月までで終了となりました。これ以上の標準治療はなく、当院を紹介されました。

(図1)

(図2)

治療内容と経過

2021年9月に当院を受診しました。患者さんの免疫機能の解析のために、T細胞をはじめとした各種の免疫細胞の測定を行ったところ、T細胞数は850/μLと健常人の平均値の2/3程度に減少しており、また、制御性T細胞は64/μLと健常人の平均値の2倍近くに著増しておりました。この状態を改善するためにアルファ・ベータT細胞療法を開始しました。治療はアルファ・ベータT細胞療法単独ですが、その治療開始日は最終のキイトルーダ(240mg)の点滴日から51日後であり、少量のキイトルーダが残存していたと思われます。

アルファ・ベータT細胞療法を2週間間隔で4回施行した後の2021年12月のCTでは肝転移は著しく縮小、腎盂のがんも縮小し、部分寛解と判定されました(図2E)。その後、2週間間隔でさらに2回のアルファ・ベータT細胞療法を施行、以後は維持療法として二ヶ月に1回のアルファ・ベータT細胞療法の方針としました。トータルで7回のアルファ・ベータT細胞療法施行後の2022年3月のCTではさらにがんは縮小し、画像上はほとんど消失した状態です(図2F)。今後も慎重に観察しながら、数ヶ月に1回の治療を予定しています。

考察

肝臓、肺に転移した腎盂がんに対して化学療法および免疫チェックポイント阻害剤(キイトルーダ)を施行するもいずれも無効となった状態で免疫細胞治療を開始したケースです。T細胞系の免疫不全、アンバランスが診断され、アルファ・ベータT細胞療法を開始し、すぐに寛解となりました。4回のアルファ・ベータT細胞療法のみで大きな肝転移が急速に縮小するケースは少ないです。本ケースではアルファ・ベータT細胞療法の51日前まで通常量のキイトルーダによる治療を受けていました。結果的に極少量のキイトルーダ併用の免疫細胞治療と同様の治療法になったことで強い抗腫瘍効果が得られた可能性が考えられます。キイトルーダの半減期は27.3日とされており、51日後は約1/4の量、すなわち、60mgのキイトルーダの注射を受けた場合と同様の量が体内に残存していたと考えられます。キイトルーダ治療は無効であったものの、免疫細胞治療と極少量のキイトルーダの併用治療が奏効したものと考えられます。

今後は、患者さんとの相談の上、アルファ・ベータT細胞療法を数ヶ月に1回、維持療法として行う予定をしています。また、必要があればキイトルーダの追加も考えております。ただし、免疫細胞治療とオプジーボの併用で寛解後、いっさいの治療を終了しても、その後、1年8ヶ月まったく再発のないケースも経験しており、経過によってはすべての治療の終了も考えています。

現状、オプジーボ、キイトルーダなどの免疫チェックポイント阻害剤無効例では、さらに免疫細胞治療などの免疫療法は行われることがほとんどありません。本ケースのように、免疫チェックポイント阻害剤無効となった場合でも、さらに免疫細胞治療を行うことにより著効する可能性が考えられます。今後、十分に検証をしていきたいと思います。

CHINESE

CHINESE

無料説明会

無料説明会 資料請求

資料請求

資料請求

資料請求